[ Deutsch ] [ English ] [ Русский ]

Herzlich willkommen!

molekulartherapie.de

Eine allgemeine Theorie & Therapie der Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Zellprozessmodell

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.

- Albert Einstein -

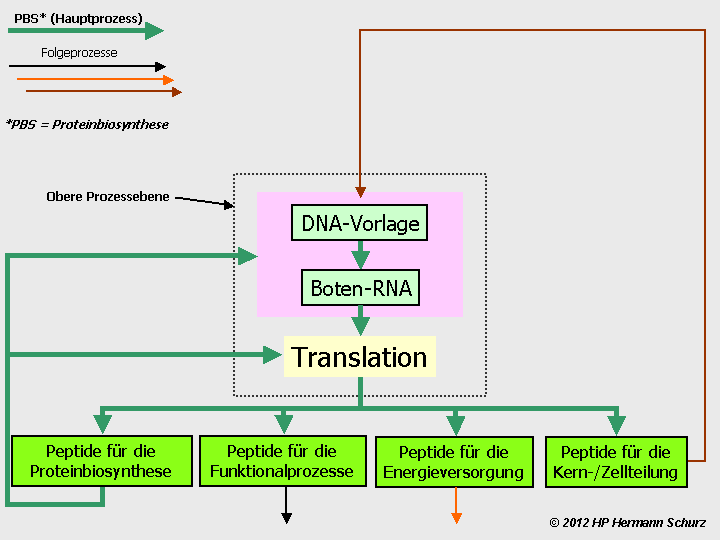

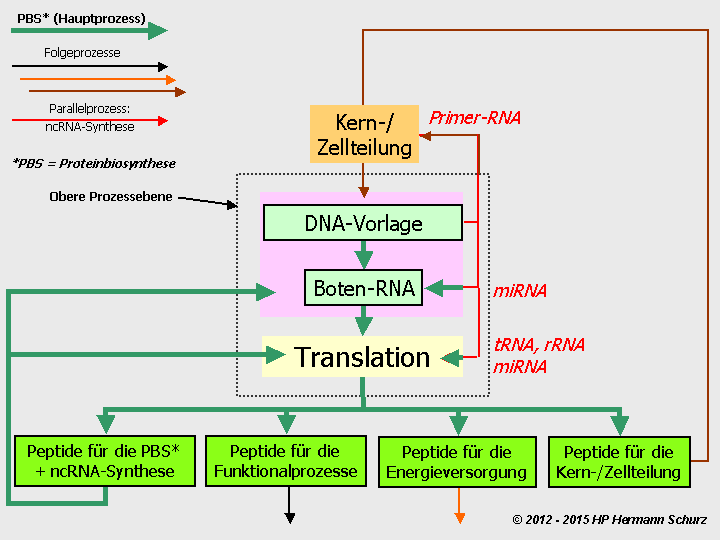

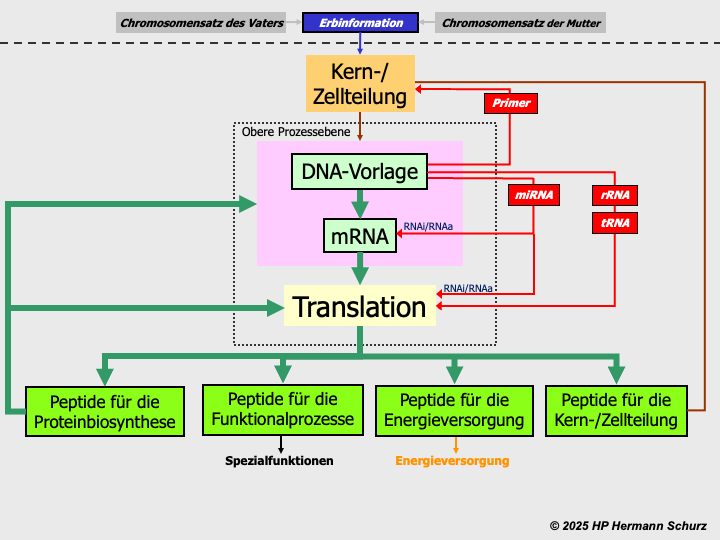

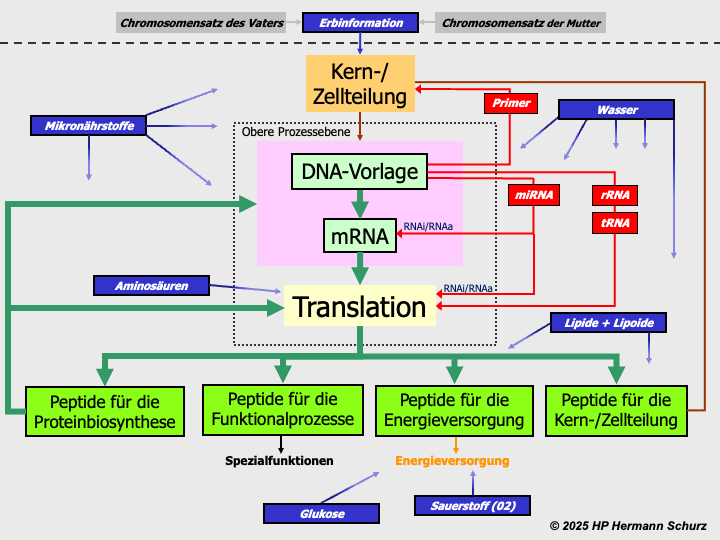

2. Ein aggregiertes Zellmodell zur Zellschwachstellenanalyse

2.1 Vier Zellprozessbereiche und Ockhams Parsimonieprinzip▲

Eine grundlegende Hypothese aus dem ersten Kapitel lautet: Affektive Erkrankungen beruhen primär auf funktionellen Störungen von Nerven‑ und Gliazellen, die wiederum durch Störungen innerer Zellprozesse getriggert werden. Zellsprozessstörungen haben als Ursachen Affektiver Störungen damit eine wichtige sekundäre Bedeutung.

Diese Betrachtungsweise ist ein erster Schritt hin zu einem umfassenden Verständnis kausaler Ursachen neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen. Nun bedarf es eines zweiten Schritts mit dem Ziel, Prozessstörungen auf Zellebene mittels Zellschwachstellenanalyse umfassend zu begründen.

Um im unübersichtlichen Zellstoffwechsel mit zahllosen Prozessen Schwachstellen sicher identifizieren zu können, wird ein Modell mit folgenden Eigenschaften benötigt:

- Das Modell muss ein Prozessmodell sein. Ursachen von Prozessstörungen sind nur prozessorientiert zu ermitteln.

- Bei der Konstruktion des Prozessmodells werden externe Einflüsse ausgeblendet, denn autonome Zellschwachstellen können nur in einem isolierten Modell identifiziert werden. Die Untersuchungen der Wirkungen von außen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt anhand dieses Modells.

- Zellprozesse sind in geeigneter Weise zu aggregieren. Das schafft Übersicht und fokussiert auf wichtige Abläufe. Die Komplexität muss auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden, damit die Suche erfolgreich sein kann. Trotz dieser Aggregation muss das Zellprozessmodell vollständig sein und alle relevanten Vorgänge einer Zelle realistisch abbilden, damit das Prozessmodell im Einklang mit Ockhams Parsimonieprinzip steht.

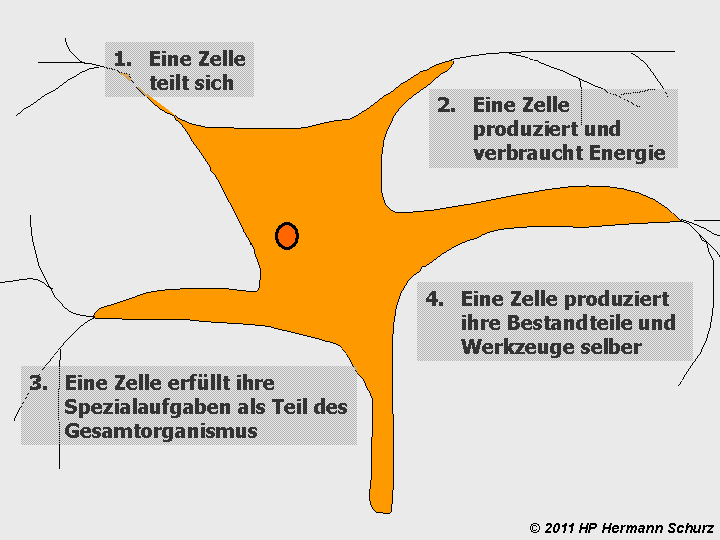

Mit nur vier Prozessbereichen lässt sich ein Zellmodell entwickeln, das diesen Forderungen gerecht wird:

- Kern- und Zellteilung als grundlegende Prozesse und Ursprung jeder Zelle.

- Energieversorgung als eine Voraussetzung zur Durchführung aller Prozesse.

- Funktionsbezogene Prozesse für alle Vorgänge, die der Funktionserfüllung dienen.

- Die Proteinbiosynthese schafft die substanzielle Grundlage des Zellbetriebs.

ABBILDUNG 6: DIE VIER GRUNDLEGENDEN ZELLPROZESSBEREICHE

Abbildung 6: Alle Abläufe in einer Zelle lassen sich vier Prozessbereichen zuordnen.

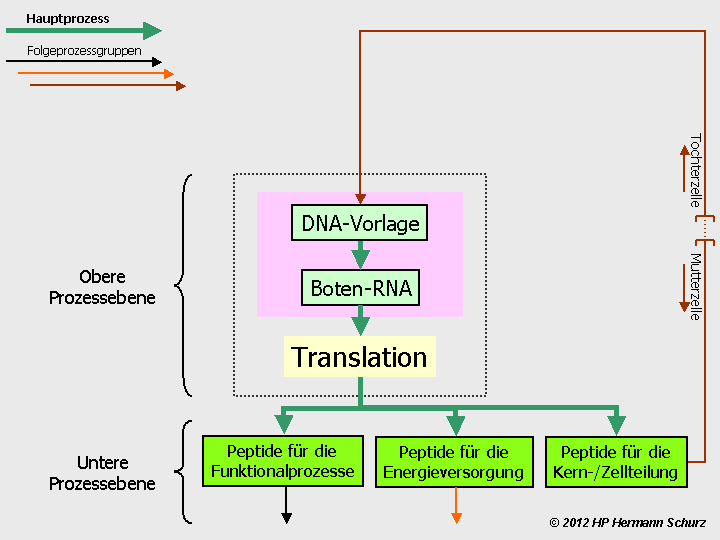

Prozessbereich 1: Kern- und Zellteilung

Zellteilung ermöglicht Wachstum und Entwicklung: Aus einer Mutterzelle werden durch Teilung zwei identische Tochterzellen. Die von der Mutterzelle weitergegebenen 46 Chromosomen sind in menschlichen Zellen die Grundlagen aller Aktivitäten, denn sie enthalten die Baupläne (Gene bzw. Codes) verschiedener Substanzen, die für den Zellbetrieb unbedingt notwendig sind.

Die Zellkernteilung (Mitose) geht der Zellteilung voran. Zunächst werden die aus Desoxyribonukleinsäuren (DNA) bestehenden Chromosomen durch DNA‑Replikation verdoppelt: Die Doppelstränge („Doppel‑Helix“) werden entschraubt und geteilt, danach bildet sich an jedem Einzelstrang ein komplementärer Strang. Am Ende liegen idealerweise zwei schraubenförmige Doppelstränge mit identischen Erbinformationen vor. Animation 12 zeigt den Vorgang am Beispiel eines Bakteriums (→ Abschnitt 3.3).

Die dreiphasige DNA-Replikation wird durch Primer, Enzyme und Proteine gesteuert:

- Initiations- oder Startphase

Die Startmarkierungen erledigen Primer. Enzyme entschrauben danach die DNA‑Doppelstränge und trennen sie in einen Leitstrang und einen Folgestrang, die den Tochtersträngen als Vorlagen dienen. Danach beginnen DNA‑Polymerasen alpha mit dem Verdoppelungsvorgang beider DNA‑Stränge.

- Elongations- oder Verlängerungsphase

Die beiden Tochterstränge werden verlängert. Während der Leitstrang kontinuierlich in die Richtung der Aufspaltung verdoppelt wird und nur einen Primer als Starktmarkierung benötigt, wird der Folgestrang fragmentiert und diskontinuierlich in die andere Richtung verdoppelt. Jedes dieser als Okazaki‑Fragmente bezeichneten Teilstücke benötigt zur Verdopplung deshalb einen neuen Primer. Aufgrund der diskontinuierlichen Verknüpfung besteht der Tochter-Folgestrang am Ende aus einer Abfolge von Primern und Okazaki-Fragmenten, wobei jeder Primer eine Lücke darstellt, die beseitigt und durch DNA‑Bausteine ersetzt werden.

- Terminations- oder Schlussphase

Die DNA-Replikation wird mit Hilfe eines Proteins (Terminator utilization substance, kurz Tus‑Protein) beendet.

Der die nun verdoppelten Erbinformationen umschließende Zellkern wird danach geteilt, wobei der zweifache Chromosomensatz aufwändig getrennt und je ein Satz zur Seite gezogen wird. Beide neuen Zellkerne sind bei im Idealfall fehlerloser DNA-Replikation und Kernteilung mit vollständigen, identischen Erbinformationen bestückt.

Im zweiten Schritt erfolgt die Zellteilung (Zytokinese) durch Bildung neuer Zellhüllen, das Zellplasma mit den Zellorganellen wird aufgeteilt. Dafür werden ebenfalls Proteine und Enzyme benötigt. Für Transporte stehen MT‑basierte Motorproteine, wie Kinesin oder Dynein, zur Verfügung. Zellmembranen benötigen zum Aufbau u. a. Membranproteine.

Prozessbereich 2: Energieversorgung (Zellatmung)

Beim Energiestoffwechsel entsteht Energie durch die vollständige Umwandlung organischer in anorganische Stoffe. Dies geschieht bei Nervenzellen durch den Abbau (Oxidation) organischer Kohlenhydrate und Proteine bei gleichzeitigem Verbrauch von Sauerstoff. In Körperzellen wird Energie zusätzlich auch aus dem Abbau von Fettsäuren gewonnen, was bei Nervenzellen nicht möglich ist. Nervenzellen nutzen ausschließlich Glukose als Energieträger. Eine Ausnahme davon ist die Energienotversorgung bei Kohlenhydratemangel, die hier vernachlässigbar ist. Die Glukoseversorgung wird durch einen komplexen Mess- und Regelmechanismus (Blutzuckersteuerung) sichergestellt.

Der Energiestoffwechsel besteht aus drei Teilen: der anaeroben Glycolyse, dem Citratzyklus und der Atmungskette. Die beiden letzten Prozesse finden in komplexen Gewebeproteinen, den Mitochondrien, statt. Diese produzieren die Zellbrennstoffe Adenosintriphosphat (ATP) und Guanintriphosphat (GTP) und als Neben‑ bzw. Abbauprodukte u. a. Wärme (ca. 60% der Energie), Wasser und Kohlendioxid. Dafür werden viele Enzyme und Proteine benötigt, zum Beispiel Citrat‑Synthase, Adenylatcyclase, Aconitase, Phosphodiesterase oder Cytochrom c usf.

Mitochondrien besitzen als einzige Zellorganellen einen eigenen Erbinformationsträger, die mitochondriale DNA. Der größte Teil der für die Durchführung der Energieversorgung nötigen Informationen befindet sich aber auf den Chromosomen im Zellkern.

Prozessbereich 3: Funktionsbezogene Prozesse

Jede Zelle erfüllt individuelle Funktionen: Nerven verarbeiten Reize, Gliazellen müssen Nerven stützen, voneinander isolieren oder für den An- bzw. Abtransport von Nähr- und Schadstoffen sorgen. Auch dafür werden Enzyme und Proteine benötigt. Gewebeproteine dienen dem Aufbau von Zellorganellen, Dendriten (Nervenzellenfortsätze für die Signalaufnahme), Axonen, Synapsen oder der Myelinschicht der Gliazellen.

Verschiedene Enzyme und Proteine dienen der Steuerung neuronaler Hauptfunktionen, indem sie an der Synthese monoaminer Neurotransmitter oder von Neuropeptiden mitwirken. Das Enzym Monoaminoxidase (MAO) baut monoamine Neurotransmitter nach der Reizübertragung zwischen den Nervenzellen ab.

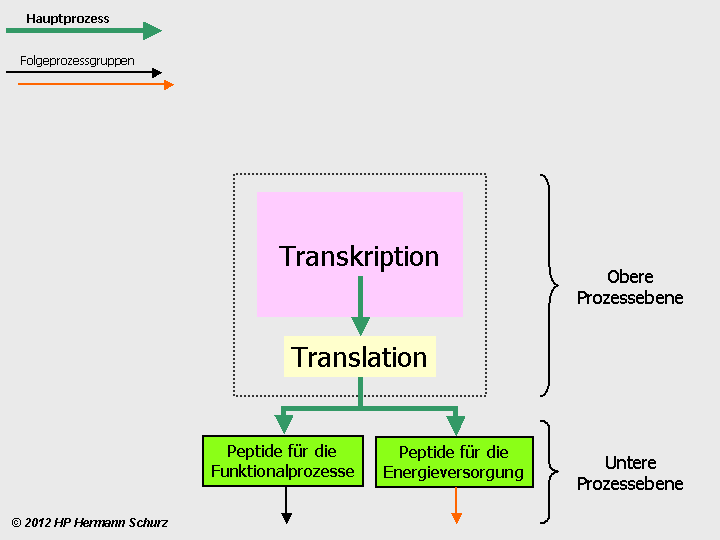

Prozessbereich 4: Proteinbiosynthese

Aufgrund ihrer Komplexität und wegen der Bedeutung als Ursprung sämtlicher Peptide und Proteine wird die Proteinbiosynthese im Abschnitt 2.2 ausführlicher dargestellt.

2.2 Proteinbiosynthese und Genregulation▲

Die Proteinbiosynthese dient der Herstellung körpereigener Enzyme und Proteine, die aus miteinander verketteten Aminosäuren bestehen. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, die hauptsächlich durch Nahrungsproteine zugeführt werden, zwölf Aminosäuren kann der Körper auch selber herstellen (→ Abschnitt 2.3.5 f.).

Enzyme und Proteine gehören zur Gruppe der Peptide und werden u. a. nach der Anzahl ihrer Aminosäuren (Kettenlänge) unterschieden:

- Verbindungen von nur zwei Aminosäuren sind Dipeptide.

- Tripetide sind Verbindungen dreier Aminosäuren.

- Verbindungen ab vier bis weniger als zehn Aminosäuren werden Oligopeptide genannt.

- Polypeptide sind Verbindungen von zehn bis hundert Aminosäuren, darunter viele Enzyme und Neuropeptide.

- Ein Makropeptid mit mehr als hundert Aminosäuren wird auch als Protein bezeichnet. Dazu zählen vor allem die komplexen Gewebeproteine und einige Neuropeptide.

Spezialisierte Zellen benötigen spezielle Peptide und haben unterschiedliche Peptidprofile. Leberzellen nutzen andere Peptide als Nierenzellen für ihre Spezialfunktionen. Auch im selben Organ können Zellen hochdifferenziert sein, so auch im Gehirn: Eine Mittelhirnzelle nutzt zum Teil andere Peptide als eine Zwischenhirnzelle. Selbst in einer so kleinen Region wie der des Mittelhirns haben Neuronen unterschiedliche Pepditanforderungen.

Die Proteinbiosynthese nutzt zur Aminosäurenverkettung Informationen auf der DNA, die mit nur vier verschiedenen Nukleinbasen verschlüsselt sind: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Ein Triplett ist als Abfolge dreier Nukleinbasen der Code für die Verkettung einer Aminosäure. Da nur zwanzig Aminosäuretypen zu codieren sind, reichen vier Basenarten mehr als aus. Mathematisch könnten mit einem Triplett sogar 4³ = 4 x 4 x 4 = 64 Aminosäuretypen verschlüsselt werden. Da auf der DNA in diesem Zusammenhang auch Befehle zu codieren sind und einige Aminosäuretypen redundant mit mehreren Codes verschlüsselt sind, werden alle 64 Möglichkeiten genutzt.

Ein Peptid mit 28 Aminosäuren wird demnach mit einer Abfolge von 28 Tripletts codiert. Die Triplettabfolge eines vollständigen Peptids wird als Gen bezeichnet.

Im Zellkern jeder Zelle befinden sich auf 46 DNA‑Strängen die Gene aller Peptide, die ein Organismus benötigt. Einer Zelle muss es daher gelingen, ausschließlich die speziellen Gene zur Synthese von Peptiden zunutzen, die sie für ihre Funktionen benötigt. Dafür muss eine Zelle in der Lage sein, die Gesamtheit der Gene in ihrem Zellkern zu regulieren. Die Genregulation ist eine Hauptaufgabe der Proteinbiosynthese.

Transkription und Translation

Die Proteinbiosynthese erfolgt in zwei Teilen: Zunächst die Transkription, bei der ein Gen von der Zell‑DNA abgelesen wird und danach die Translation, welche die abgelesenen Informationen in Peptide übersetzt. Hier kommen Ribonukleinsäuren (RNA) ins Spiel, die ‑ wie die DNA ‑ vier Nukleinbasen verwenden.

Bei der Transkription wird eine mRNA (messenger‑RNA bzw. Boten‑RNA) als komplementäres Abbild eines Gens synthetisiert. Wie ein Farbnegativ repräsentiert eine codierende mRNA ein Gen. Bei der Translation (Übersetzung) der mRNA in ein Peptid werden nicht-codierende tRNA-Hilfsmoleküle (Transfer‑RNA) benötigt. Die Videos 1 und 2 zeigen beide Prozesse anschaulich.

TABELLE 1: DNA-NUKLEINBASEN UND DAZU KOMPLEMENTÄRE RNA-NUKLEINBASEN

DNA-Basen |

RNA-Basen |

|---|---|

Adenin (A) |

Uracil (U) |

Cytosin (C) |

Guanin (G) |

Guanin (G) |

Cytosin (C) |

Thymin (T) |

Adenin (A) |

Tabelle 1: Es gibt fünf Nukleinbasen. DNA und RNA verwenden davon jeweils vier als Bausteine und unterscheiden sich u. a. in der Verwendung unterschiedlicher Komplementärbasen zu Adenin.

DNA und RNA unterscheiden sich in mehreren Aspekten voneinander, nicht nur funktional und durch die Verwendung der Nukleinbase Thymin (DNA) anstelle von Uracil (RNA). Sie haben auch eine minimal andere Struktur ihres Kohlenhydratanteils (DNA mit Desoxyribose, RNA mit Ribose), und die mRNA ist einsträngig im Gegensatz zur doppelsträngigen DNA.

VIDEO 1: EINFÜHRUNG TRANSKRIPTION

Video 1: Eine verständliche Erläuterung der wesentlichen Zusammenhänge. Der Begriff „Botenstoff“ ist nicht zu verwechseln mit den Botenstoffen für die Reizübertragung zwischen den Nervenzellen, die im ersten Kapitel erläutert wurden; hier ist damit die Boten‑RNA (mRNA bzw. messenger‑RNA) gemeint. Gegen Ende wird auf die Genregulation verwiesen. (Quelle: YouTube, https://www.biotechnologie.de)

Die mRNA wandert nach der Transkription vom Zellkern heraus ins Zytoplasma und wird dort von Ribosomen in ein Peptid übersetzt. Dieser als Translation bezeichnete Prozess ist der zentrale Vorgang der Proteinbiosynthese.

VIDEO 2: EINFÜHRUNG TRANSLATION

Video 2: Die Darstellung beschränkt sich auf wichtige Zusammenhänge. Auch hier ist mit „Botenstoff“ die Boten-RNA (mRNA) gemeint. (Quelle: YouTube, https://www.biotechnologie.de)

2.2.1 Transkription im Detail und mRNA-Processing

Der als Transkription bezeichnete Ableseprozess verläuft in vier Phasen und wird mit zahlreichen unterschiedlichen Peptiden gesteuert.

Initiation (1)

Ein Promotor‑Code auf der DNA markiert den Beginn eines zu transkribierenden Gens und wird mittels eines Transkriptionsfaktors gefunden. Dazu durchforsten zahlreiche von ihnen die doppelsträngige DNA systematisch (→ Animation 1), um an geeigneten Promotoren anzudocken. Ein Repressor unmittelbar hinter einem Promotor kann das Andocken verhindern: Das Gen wird dann entweder gar nicht oder gerade nicht benötigt. Mit zahlreichen Repressoren (Helix‑Loop‑Proteine, Zinkfingerproteine, Leucin‑Zipper‑Proteine usw.) sind damit weitere Peptide an der Initiation beteiligt.

Transkriptionsfaktoren, Repressoren und deren Aktivitäten werden der Genregulation zugeordnet. Da Zellen spezialisierte Einheiten sind, benötigen sie nur einen Bruchteil der Gene, die ihnen auf der DNA im Zellkern mit 46 Chromosomen zur Verfügung stehen. Um für sie notwendige Gene herauszusuchen, verfügt eine Zelle über umfangreiche Instrumentarien regulativer Prozesse und Moleküle, von denen Transkriptionsfaktoren und Repressoren einen kleinen Teil darstellen.

ANIMATION 1: TRANSKRIPTIONSFAKTOR AUF DER SUCHE NACH SEINEM PROMOTOR

Animation 1: Es gibt nach derzeitigem Wissen etwa 1.500 unterschiedliche Transkriptionsfaktoren, die in Zellen systematisch und effizient nach zu transkribierenden Genen suchen und nicht nach einem ineffizienten „Try‑and‑error‑Prinzip“. Sie nutzen das Rückgrat der DNA und spulen sich bis zum von ihnen gesuchten Promotor vor. Dabei können sie auch Hindernisse, beispielsweise Repressor‑Proteine, überwinden, mit anderen Proteinen interagieren oder von einem DNA‑Strang zu einem anderen springen. (Quelle: YouTube/Stroma Studios, Seattle, WA, USA, http://www.stromastudios.com)

An der Andockstelle des Transkriptionsfaktors wird ein Proteinkomplex eingebunden, der aus einer RNA‑Polymerase II und weiteren Enzymen besteht, beispielsweise einer Helikase. Diese als Transkriptioninititations‑Komplex bezeichnete Struktur harrt dort dem Start des Kopierprozesses.

Elongation (2)

Ein Aktivator‑Protein startet die Transkription. Vom Promotor beginnend legt die RNA‑Polymerase II jeweils bis zu 20 Nukleinbasen frei, an denen sich komplementäre RNA‑Basen anlagern und verbindet diese zu einer Basenkette (→ Animation 2). Für den Kopiervorgang werden noch weitere Peptide benötigt, zum Beispiel TBP.

Termination (3)

Ein Terminator-Code auf der DNA gibt der RNA‑Polymerase II den Stoppbefehl, da das Gen nun fertig kopiert ist. Diese Kopie ist als mRNA das vollständige, komplementäre Abbild des Gens (→ Animation 2).

Die RNA‑Polymerase II erkennt den Terminator mit Hilfe weiterer Peptide. Das Enzym Exonuklease schneidet die mRNA danach ab, der Proteinkomplex TREX ist ebenfalls für die Beendigung des Prozesses notwendig.

ANIMATION 2: ELOGATION UND TERMINATION DER TRANSKRIPTION

Animation 2: Ein Transkriptionsfaktor hat die gesuchte Bindungsstelle auf der DNA gefunden hat. Es erfolgt die Integration der RNA‑Polymerase II und weiterer Proteine zum Transkriptioninitiations‑Komplex. Ein Aktivator‑Protein startet die Transkription und die RNA‑Polymerase II rast über die DNA, teilt deren Doppel‑Helix jeweils für ein kleines Stück und synthetisiert die mRNA. Die RNA‑Basen strömen von links in die Polymerase und die mRNA‑Kette schlängelt sich nach draußen. (Quelle: YouTube/DNA Learning Center, http://www.dnalc.org)

Rückführung der Initiation (4)

Der Transkriptionsprozess ist beendet, wenn sich die RNA‑Polymerase II vom DNA‑Strang trennt und dieser wieder zusammen mit seinem komplementären Strang in der Doppel‑Helix mit der ursprünglichen Basenpaarung vorliegt.

Die RNA‑Polymerase II verbleibt im Plasma des Zellkerns und bewegt sich dort umher, bis sie zufällig oder gesteuert wieder in Kontakt mit der DNA kommt und erneut eine Transkription beginnt.

Modifizierung der unreifen mRNA (mRNA‑Processing) und Transport ins Zytoplasma

Die mRNA hat sich ‑ zusammen mit der RNA‑Polymerase II ‑ vom DNA‑Strang gelöst, weist aber noch überflüssige Basensequenzen auf, und es fehlen Markierungen für die nächsten Schritte. Die als unreif bezeichnete mRNA bzw. pre‑messenger‑RNA wird noch im Zellkern mit Hilfe weiterer Enzyme bearbeitet.

Die Markierungen der unreifen mRNA bestehen aus zwei Maßnahmen. Parallel zur Elongation wird eine Kappe angebracht (Capping) und nach Beendigung des Kopiervorgangs erfolgt eine Verlängerung mit zahlreichen Adenin‑Basen (Polyadenylierung), die auch als polyA‑Kette bezeichnet wird. Verschiedene Peptide kommen zum Einsatz, beispielsweise Cleavage‑Faktoren, Stabilisatoren, die PolyA‑Polymerase zum Anbringen der polyA‑Kette und Proteine zur Verlängerung, beispielsweise CPSF oder PABPN1 (→ Animation 3).

ANIMATION 3: CAPPING UND POLYADENYLIERUNG

Animation 3: Dieser Trickfilm zeigt das Capping und die Polyadenylierung. Das parallel stattfindende Spleißen wird in Animation 4 gezeigt. (Quelle: YouTube, http://vcell.ndsu.edu/public)

Ebenfalls noch während des Kopiervorgangs (co‑transkriptional) werden nicht notwendige Basenfolgen ‑ Introns genannt ‑ aus der unreifen mRNA herausgetrennt (→ Animation 4). Dieser als Spleißen (Splicing) bezeichnete Prozess wird von Splicosomen durchgeführt und im Kapitel 3 noch ausführlicher thematisiert.

ANIMATION 4: SPLEISSEN (SPLICING)

Animation 4: Das Beispiel zeigt die Tätigkeit der Spleißosomen genannten Proteinkomplexe. Schon während der eigentlichen Transkription werden die grün dargestellten Introns aus der unreifen mRNA herausgeschnitten und die offenen Enden der mRNA miteinander verbunden. Ein menschliches Gen hat im Schnitt ca. 5 bis 6 Introns. (Quelle: YouTube/DNA Learning Center, http://www.dnlac.org)

Die fertig modifizierte mRNA ‑ auch reife mRNA genannt ‑ gelangt nun mittels Transportproteinen durch die Zellkernporen in das Zytoplasma.

2.2.2 Translation

Nachdem die reife mRNA das Zytoplasma erreicht hat, erfolgt die Übersetzung ihres Codes in eine Sequenz von Aminosäuren mit Hilfe zahlreicher Peptide und einer speziellen RNA: der Transfer‑RNA (tRNA). Die wichtigsten Peptide sind in den folgenden Darstellungen wieder durch Fettschrift hervorgehoben.

Aminosäuren können sich nicht direkt an die mRNA heften. Dazu werden tRNA als Trägersubstanzen benötigt, die Aminosäuren binden, die dazugehörigen Basensequenzen auf der mRNA erkennen und dort ankoppeln.

Drei mRNA‑Nukleinbasen sind ein Codon. Jede tRNA verfügt über ein dazu passendes Anticodon mit drei komplementären Basen, mit dem sie an das mRNA‑Codon andockt. Mit im Gepäck: die dazugehörige Aminosäure, die vorher mit Hilfe einer bestimmten AtRNA‑Synthetase an die tRNA angehängt wurde.

Trotz 64 Verschlüsselungskombinationen verfügen Zellen nur über maximal 41 verschiedene Anticodons. Die Ketten der Aminosäuren werden dennoch korrekt gebildet. Der britische Forscher Francis Crick erklärte das im Jahr 1966 mit seiner Wobble-Hypothese, nach der Basenpaarungen an der jeweils dritten Stelle variieren können.

Die Translation hat drei Phasen: Initiation, Elongation und Termination.

Initiation (1)

Ribosomen sind Kerninstrumente der Initiationsphase. Es handelt sich um Proteinkomplexe, die zusammen mit ribosomaler RNA (rRNA) die Paarung mRNA‑tRNA ermöglichen. Im Ribosom findet die Verknüpfung des tRNA‑Anticodons mit dem dazu komplementären mRNA‑Codon statt.

Startcodes auf der mRNA signalisieren der ersten tRNA die Andockstelle. Daran sind viele weitere Proteine beteiligt, sie werden als Initiationsfaktoren oder kurz eIFs bezeichnet. Derzeit sind bei höheren Organismen elf verschiedene eIFs bekannt: eIF1, eIF2, eIF3 usf.

Elongation (2)

Die Peptidkette wird verlängert, indem sich weitere tRNA‑Anticondons an mRNA‑Codons anlagern. Mehrere Elongationsfaktoren, zum Beispiel EF‑Tu, EF‑Ts und EF‑G, steuern den Prozess. Die Aminosäuren lösen sich von der tRNA und werden mit Hilfe der Peptidyltransferase miteinander verkettet.

Nach der Aminosäureabgabe haben die tRNA ihre Funktionen erfüllt. Sie lösen sich vom mRNA‑Codon und verlassen unbeladen das Ribosom.

Termination (3)

Ist der Terminationscode auf der mRNA erreicht, endet die Translation, und das neu gebildete Peptid löst sich vom Ribosom. Die mRNA trennt sich vom Ribosom, wird abgebaut oder es erfolgt deren Weitergabe an das nächste Ribosom zwecks erneuter Translation. Den Prozess steuern als Terminationsfaktoren bezeichnete eRFs. Bei höheren Organismen sind bisher drei bekannt: eRF1, eRF2 und eRF3.

Alternative Animationen der Translation

Animation 5 reduziert auf das Wesentliche. Die alternative Animation 6 soll den Vorgang „in Echtzeit“ darstellen.

ANIMATION 5: TRANSLATION OHNE DETAILS

Animation 5: Eine einfache schematische Darstellung. Aufbau und Funktionen des Ribosoms werden genauer erklärt. Die Basenfolge AUG ist das Signal (Startcodon) zur Koppelung mit dem Ribosom. Dann erfolgt der Aufbau der Aminosäurenkette mittels tRNA und den sich daran befindlichen Aminosäuren. Das Terminationscodon UAG beendet den Prozess mit einem Terminationsfaktor. (Quelle: YouTube)

ANIMATION 6: DETAILLIERTERE DARSTELLUNG DER TRANSLATION

Animation 6: Eine weniger schematische Darstellung der Translation, welche die Abläufe in Echtzeit simulieren soll. (Quelle: YouTube/DNA Learning Center, http://www.dnalc.org)

Proteinstrukturbildung zum Abschluss der Proteinsynthese

Unmittelbar nach der Translation sind die neu entstandenen Aminosäurenketten in ihren Primärstrukturen noch nicht einsatzbereit. Dazu müssen sie sich in eine räumliche Sekundärstruktur oder Tertiärstruktur falten. Einige Tertiär-Proteinstrukturen verbinden sich darüber hinaus noch zu einer gemeinsamen Quartärstruktur. Nur räumliche Proteingebilde sind zur Funktionserfüllung in der Lage.

Dafür benötigen bestimmte Aminosäurenketten einiges an Hilfe. Kurze Ketten falten sich selber, aber bei den längeren besteht die Gefahr, dass sie sich untereinander ungesteuert verbinden, aggregieren und somit funktionsuntüchtig werden. Chaperone und Chaperonine ‑ beides ebenfalls komplexe Proteingebilde ‑ verhindern das, indem sie bei der Sekundär- und Tertiärstrukturbildung als Faltungshelfer unterstützen.

ANIMATION 7: PROTEINSTRUKTURBILDUNG

Animation 7: Der Film zeigt verschiedene Auffaltungsprozesse zu funktionsfähigen Peptiden. Im ersten Teil werden die Unterschiede der vier Grundstrukturen erklärt, im zweiten Teil die für die Strukturbildung wesentlichen Abläufe. Die Translation erfolgt im Beispiel mit zwei Ribosomen, die nacheinander dieselbe mRNA auslesen. Tatsächlich durchläuft eine mRNA häufig mehrere Ribosomen hintereinander mit dem Ziel, die Peptidbildung zu beschleunigen. Findet kein Abtransport der aus den Ribosomen austretenden Ketten statt, können sich diese schon kurz nach ihrer Entstehung in funktionsuntüchtigen „Peptidschrott“ verwandeln. Um diese Verklumpung zu verhindern, werden die Primärketten sofort nach dem Austritt von Chaperonen in Empfang genommen, um eine korrekte Faltung zu ermöglichen. Diese Chaperone sind auch in der Lage, fehlgefaltete Peptidketten zu reparieren oder ‑ falls eine Reparatur nicht mehr möglich ist ‑ die fehlerhaften Ketten Proteasom‑Proteinen zuzuführen, die sie auflösen und in einzelne Aminosäuren recyceln. Sehr lange Aminosäurenketten (bis zu 600 Aminosäuren) benötigen zusätzlich ein Chaperonin. Die Aminosäurenketten werden von Chaperonen in einen Chaperonin‑Zylinder befördert, in dem sie sich zu funktionsfähigen Proteinen falten. (Quelle: YouTube/Max‑Planck‑Gesellschaft, © www.mpg.de/2014, http://www.mpg.de)

2.2.3 Proteintransport (Protein targeting) und weitere Proteinmodifikationen

Mit der Translation und dem anschließenden Auffaltungsprozess ist die Proteinbiosynthese im engeren Sinne beendet. Einige Peptide verbleiben im Zytoplasma, andere müssen noch zu den Stellen in der Zelle gelangen, an denen sie gebraucht werden. Das gilt für die verschiedenen Zellorganellen oder entferntere Bereiche wie Zellkern oder Nervenzellenfortsätze bei Neuronen. Manche Enzyme oder Proteine erfüllen ihre Funktionen auch außerhalb der Zellmembran, zum Beispiel Insulin.

Der Transport ist von Enzymen und Proteinen abhängig. Dazu zwei Beispiele:

- Der Proteinkomplex SRP (Signal recognition particle) sorgt dafür, dass Peptide zu einer bestimmten Zellstruktur, dem Endoplasmatischen Retikulum, transportiert werden.

- Das Enzym MPP (Mitochondrial processing peptidase) ist beim Peptidtransport zu den Mitochondrien beteiligt.

Parallel zum Transport an den Einsatzort werden viele Proteine und Enzyme durch weitere Prozesse auch in ihrer Struktur verändert, damit sie in Aktion treten können. Diese Vorgänge finden zum Teil kurz nach der Synthese an den Ribosomen, nach der Chaperonin-Auffaltung oder auch außerhalb der Zellen statt. In den meisten Fällen sind jedoch Zellorganellen im Zytoplasma, beispielsweise das Endoplasmatische Retikulum oder der Golgiapparat, Orte für co- oder posttranslationale Modifikationen. Auch hier steuern Enzyme und Proteine das Geschehen.

2.2.4 RNA und Genregulation

Nachdem die DNA‑Doppelhelix im Jahre 1953 und die grundlegenden Prozesse der Proteinbiosynthese entdeckt wurden, blieben Modelle und Prozessverständnis lange Zeit unverändert. DNA galten als Hauptakteure, RNA waren die langweiligen Hilfsmoleküle, die mechanistisch Gene kopieren: DNA waren die Köche, RNA die Kellner.

Die Modelle wurden jedoch von Beginn an als fragmentarisch und unbefriedigend wahrgenommen. Schließlich konnte mit ihnen niemand erklären, wie es spezialisierten Zellen überhaupt möglich ist, aus der Gesamtheit aller Gene im Zellkern immer genau die für sie passenden herauszusuchen, während eine unvergleichlich höhere Anzahl von Genen einfach links liegen gelassen wird.

Ein weiteres Rätsel war die geringe Menge von nur ca. 25.500 Genen, der eine riesige Zahl von Codes ‑ nämlich die restlichen 98% der gesamten DNA ‑ gegenüberstehen, denen keine Funktionen zugeordnet werden konnten, und die deshalb zunächst als „Junk‑DNA“ bezeichnet wurden.

Einiges klärte sich zunächst durch die Entdeckung von Transkriptionsfaktoren und Repressoren. Jetzt konnte auf Peptide bzw. Proteine verwiesen werden, die den Genauswahlprozess gezielt regulieren (→ Abschnitt 2.2.1). Ebenfalls wurden Histone, die bis in die 1990er Jahren lediglich als DNA‑Verpackungselemente galten, als für die Genregulation bedeutsame Proteine identifiziert, die u. a. die Höhe der Transkriptionsrate von Genen bestimmen.

Man fand heraus, dass Steroidhormone mit Hilfe von Rezeptorpeptiden die Transkription steuern und damit weitere wichtige genregulative Elemente darstellen.

Dennoch reichten auch diese Erklärungen nicht aus, beispielsweise um die Frage zu beantworten, wie Zellen es schaffen, immer genau über die für ihren spezifischen Bedarf passenden Regulationsproteine zu verfügen. Auch erschien die Anzahl von Peptiden und Proteinen (und Hormonen) zur Genregulation als zu gering, um komplexe Organismen zu steuern.

In den 1990er Jahren kam es dann ‑ zum Teil unabhängig voneinander ‑ zu verschiedenen Entdeckungen, die dieses starre DNA-Weltbild ins Wanken bringen sollten.

Entdeckung der RNA-Interferenz (RNAi) mit small interfering RNA (siRNA)

Im Jahre 1987 versuchte ein Pflanzenforscherteam um Carolyn Napoli und Richard Jorgensen, die violette Blütenfarbe von Petunien zu verstärken. Sie brachten dazu eine zusätzliche Kopie des Gens für die Synthese des Blütenfarbstoffs in die Pflanzenzellen ein. Statt einer Farbintensivierung veränderten die Petunien der nächsten Generation zur Überraschung der Wissenschaftler ihre Farbe in eine Mischung aus blassem Violett und Weiß, manche waren gar komplett weiß. Die Pflanzen schienen gegen das Fremdgen einen Abwehrmechanismus in Gang gesetzt zu haben, der aber auch das natürliche Gen der Pflanzen in seiner Funktion behinderte. Wie die Pflanzenzellen dabei vorgehen und ob bzw. welche Rolle hier RNA spielen, war zum damaligen Zeitpunkt noch völlig unbekannt, aber die Sache kam ins Rollen.

In den darauffolgenden Jahren beschäftigten sich verschiedene Forscherteams mit diesem und vergleichbaren Phänomenen. Die Zusammenhänge und grundlegende Abläufe konnten so nach und nach entschlüsselt werden.

1998 wiesen die US‑amerikanischen Wissenschaftler Andrew Fire (Biologe) und Craig Mello (Biochemiker) einen Genstummschaltungsprozess bei Fadenwürmern nach (Quelle: Driver, Fire, Mello et al., Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans, Nature Journal No. 391, 2/1998, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/...). Sie schleusten in die Zellen der Fadenwürmer doppelsträngige RNA‑Moleküle ein, deren Basenfolgen mit einem Gen zur Herstellung von Muskelprotein übereinstimmen. Nachdem zuvor durchgeführte Experimente mit einzelsträngiger RNA keine Folgen zeigten, konnte das Gen nun erfolgreich stummgeschaltet und die Herstellung des Proteins unterbunden werden. Es stellte sich heraus, dass die zur Proteinsynthese notwendige mRNA zerstört wurde und der Mechanismus auf diese Weise die Translation des Muskelproteins stoppte. Aber auch jetzt war noch nicht genau klar, wie die doppelsträngigen RNA zu diesem Ergebnis führen konnten.

Einige Jahre vor der Veröffentlichung von Fire und Mello versuchte der britische Pflanzengenetiker David Baulcombe an der Universität Norwich Gemüsepflanzen ‑ in diesem Falle Kartoffeln ‑ gentechnisch gegen Viruserkrankungen zu immunisieren. Baulcombe gelang es, ein doppelsträngiges RNA‑Virusgen in Kartoffelzellen einzubringen, worauf diese gegen das Virus resistent wurden. Nachforschungen ergaben jedoch, dass das eingebrachte RNA-Gen stummgeschaltet worden war und seine Aufgaben gar nicht erfüllen konnte. Warum die Kartoffeln dennoch gegen das Virus resistent wurden, konnte sich der Wissenschaftler zunächst nicht erklären, aber es musste einen Mechanismus geben, der sowohl die sofortige Ausschaltung des eingeschleusten Gens betreiben als auch gegen das Virus immun machen konnte. Ein Kollege von Baulcombe, Andrew Hamilton, fand schließlich ein kleines RNA‑Molekül, das dafür verantwortlich war. Allerdings informierten die beiden britischen Forscher nicht sofort über ihre bedeutende Entdeckung, sondern prüften langwierig, ob die Ergebnisse hieb- und stichfest wiederholbar waren und veröffentlichten Ihren Fachartikel 1999 in der Zeitschrift Science, also ein Jahr später als Fire und Mello.

Die dann folgenden Versuche, die RNA‑Strategie auch bei höheren Organismen anzuwenden, funktionierten zunächst nicht, Zellen starben als Reaktion auf längere doppelsträngige RNA ab, es setzte die Apoptose ein ‑ der programmierte Zelltod. Ein deutscher Molekularbiologe, Thomas Tuschl, fand zusammen mit Sayda Elbashir heraus, dass die Länge der RNA‑Doppelstränge für den Mechanismus entscheidend ist und diese idealerweise etwa 20 bis 22 Nukleotide aufweisen sollten und veröffentlichte die Ergebnisse im Jahre 2001.

Später wurde der grundlegende Prozess als RNA‑Interferenz (abgekürzt RNAi) bezeichnet, was mit „RNA‑Wechselwirkung“ ins Deutsche übersetzt werden kann, während für die dazu erforderlichen niedermolekularen RNA der Begriff small interfering RNA (siRNA) geprägt wurde. Alternativ wird die RNA‑Interferenz auch RNA silcening genannt, zu Deutsch „RNA‑Stummschaltung“.

Fire und Mello erhielten schon im Jahre 2006 den Nobelpreis für Medizin, wohingegen sowohl die Briten Baulcombe und Hamilton und ihre Entdeckung der immunologischen RNAi als auch Thomas Tuschl leer ausgingen, was damals viel kritisiert wurde.

VIDEO 3: EINFÜHRUNG RNA-INTERFERENZ

Video 3: Diese vereinfachte Darstellung der RNA-Interferenz (RNAi) als Grundlage experimenteller Prozesse beschränkt sich auf wichtige Zusammenhänge. Auch hier ist mit „Botenstoff“ die Boten-RNA (mRNA) gemeint. (Quelle: YouTube, https://www.biotechnologie.de)

RNAi am Beispiel der Virenabwehr mit siRNA

Die Virenbekämpfung mit RNA ist eine gängige Strategie von Zellen, denn die meisten hochansteckenden Virenarten verwenden doppelsträngige RNA (dsRNA) als Erbgut und keine DNA. Um der Viren Herr zu werden, benötigen Zellen deshalb einen auf RNA-Molekülen basierenden Abwehrprozess: Die RNA-Interferenz (RNAi) mit Hilfe kurzkettiger siRNA-Molekülen.

Das RNA-Virenerbgut dringt in die Wirtszelle ein, wird als fremd erkannt und bekämpft: Enzyme schneiden die fremde dsRNA in mehrere Fragmente mit einer Länge von ca. 22 Nukleotiden. Dann trennen RIS‑Proteine (RNA‑induced‑silencing protein), auch als Argonautenprotein bezeichnet, die kurzen doppelsträngigen RNA‑Fragmente in einzelne RNA-Stränge, wobei jeweils der Leitstrang in den RIS‑Proteinen verbleibt, die zweiten komplementären Stränge werden nicht benötigt und abgebaut. Nun verfügt die Zelle über geeignete Einzelstrang-siRNA, mit deren Hilfe sie die Virenattacke abwehren wird.

Nach Verbindungen mit weiteren Proteinen werden die RIS‑Proteine zu RISCs (RNA‑induced‑silencing complex). Noch verbliebene aktive oder neu hinzugekommene Viren‑RNA sind dank der RISCs nun nicht mehr in der Lage, ihre zellschädigenden Fremdpeptide bzw. -proteine herzustellen, denn die mit einer Leitstrang‑siRNA „bewaffneten“ RISCs erkennen nun komplementäre Basenfolgen zellfremder mRNA, spalten diese oder blockieren direkt an der feindlichen mRNA die Translation in ein zellfremdes Peptid bzw. Protein.

Die Zelle hat sich damit doppelt gegen Vireneindringlinge abgesichert, indem sie deren Erbgut zerstört, vor allem aber mit daraus gewonnenen siRNA‑Partikeln aktiv unerwünschte Fremd‑mRNA an der Translation hindert. Jedoch ist auch die zelleigene mRNA dem Risiko eines Angriffs der RISCs ausgesetzt (→ Animation 8).

Die kurzkettigen siRNA‑Moleküle werden den nicht‑codierenden RNA (ncRNA) zugeordnet, um sie von den codierenden mRNA abzugrenzen. Bis zu ihrer Entdeckung galten nur die Transfer‑RNA (tRNA) und die ribosomalen RNA (rRNA) als nicht‑codierend.

Eine künftige medizinische Anwendung dieses natürlichen immunologischen Prinzips wäre die Verwendung synthetischer oder labortechnisch manipulierter siRNA, mit denen virale Infektionskrankheiten behandelbar sein könnten. Es gibt vielversprechende Ansätze in der Krebs‑ und AIDS‑Therapie.

Entdeckung der micro-RNA (miRNA)

Die Veröffentlichungen von Baulcombe und Hamilton bzw. Fire und Mello oder Thomas Tuschl waren nur erste Schritte hin zu einem biologischen Paradigmenwechsel. Es stellte sich nämlich heraus, dass die RNA‑Interferenz mehr als nur immunologische oder experimentelle Aufgaben zu erfüllen in der Lage ist, da Zellen den RNAi‑Prozess auch zur Steuerung ihrer eigenen Proteinbiosynthese anwenden. Schon einige Zeit vorher veröffentlichten die ebenfalls aus den USA stammenden Forscher Victor Ambros (Biologe) und Gary Rufkun (Biophysiker) im Jahre 1993 ihre Erkenntnisse über ein in Zellen von Fadenwürmern hergestelltes kurzkettiges RNA‑Molekül, das zur Regulation bzw. Modulation der Genexpression genutzt wird. Diese ncRNA-Moleküle waren die ersten Vertreter einer mittlerweile als micro‑RNA (miRNA) bezeichneten Gruppe von RNA, die auf nicht absehbare Zeit die interessantesten Gegenstände biologischer und medizinischer Forschung sein werden. Denn sie sind nicht nur in den Zellen von Fadenwürmern aktiv, sie haben zentrale Funktionen bei der zellspezifischen Genregulation in allen Zellen sämtlicher Spezies ‑ auch beim Menschen. Die Medizin hat daher hohe Erwartungen bezüglich ihres therapeutischen Potentials.

Seither werden immer mehr interferierende miRNA‑Moleküle entdeckt, jedoch klären sich die mit ihnen verbundenen Genregulationsmechanismen nur langsam. Die Vorstellung von der DNA als Koch und der RNA als Kellner sollte damit dennoch endgültig überholt sein.

Ambros und Rufkun erhielten 2024 den Medizin‑Nobelpreis ‑ also 18 Jahre später als Fire und Mello ‑, obwohl sie ihre Arbeit fünf Jahre vor diesen veröffentlichten und davon auszugehen ist, dass sie schon kurz nach der Publikation in der Fachwelt mit großem Interesse registriert wurde.

ANIMATION 8: RNA-INTERFERENZ ZUR VIRENABWEHR UND GENREGULATION

Animation 8: Die Animation zeigt die RNA‑Interferenz (RNAi) mit Hilfe von siRNA‑Molekülen als immunologischen Prozess und zur Regulation eigener Gene mittels miRNA, allerdings an einigen Stellen missverständlich. Die Codes der miRNA sind immer auf der Zell‑DNA lokalisiert und ermöglichen die Modulation der eigenen Proteinsynthese. Demgegenüber gibt es keine siRNA‑Codes auf der DNA, denn siRNA basieren auf der Fremd‑RNA von Viren oder gelangen experimentell von außen in die Zelle. Darüber hinaus gibt es weitere Unterschiede zwischen der immunologischen und genregulativen RNAi, die unerwähnt bleiben, für das grundlegende Verständnis jedoch nicht entscheidend sind. Strukturell unterscheiden sich siRNA und miRNA nicht wesentlich, jedoch hinsichtlich ihrer spezifischen Bindungsfähigkeiten. Während siRNA nur an exakt korrespondierende mRNA binden, sind miRNA wesentlich flexibler. (Quelle: YouTube/Spektrum der Wissenschaft, http://www.spektrum.de)

RNAi am Beispiel der Regulation eigener Gene mit miRNA

Die Baupläne für miRNA sind auf der Zell-DNA lokalisiert und werden dort transkribiert. Dabei handelt es sich auch um jene DNA‑Basensequenzen, die bis in die 1990er Jahre als rätselhaft galten, weil deren Nutzen sich niemandem erschloss und als Junk-DNA verunglimpft wurden.

Details des Prozesses der miRNA‑Synthese und der anschließenden RNA-Stummschaltung sind mittlerweile bekannt:

- Hauptsächlich verantwortlich für das Ablesen bzw. die Transkription der miRNA-Codes von der DNA sind die RNA‑Polymerasen II, die aber auch unreife mRNA katalysieren, und die RNA‑Polymerasen III, die neben miRNA auch Transfer‑RNA katalysieren.

- Die miRNA-Codes befinden sich - wie die Gencodes - in der Regel auf dem DNA-Leitstrang, so dass dieser zur miRNA-Synthese abgelesen wird. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass bestimmte miRNA ihren Ursprung in der Transkription am Folgestrang haben können, der auch als komplementärer DNA-Strang oder Antisense-Strang bezeichnet wird. Dementsprechend werden diese miRNA auch Antisense-miRNA genannt.

- Die Vorstufe einer miRNA, die „primäre micro‑RNA“ (pri‑miRNA) hat nach der Transkription eine Struktur von ca. 500 bis 3.000 Nukleotiden.

- Die miRNA-Primärtranskripte weisen nach derzeitigem Stand der Forschungen jeweils eine Kappe als auch eine polyA‑Kette am Ende auf.

- Zunächst faltet sich das RNA-Molekül zu einer Schleife mit einem langen Ende (Haarnadelstruktur oder „hairpin loop“). Durch die Haarnadelstruktur entsteht eine gewundene, doppelsträngige miRNA (ds‑miRNA). Anschließend transportieren spezielle Proteine, beispielsweise Exportin 5, die ds‑miRNA vom Zellkern in das Zytoplasma, falls sie dort für die Genregulation vorgesehen ist.

- Jetzt wird die ds‑miRNA entwunden und mittels eines Dicer‑Enzyms in kurzkettige, ca. 20 bis 25 Nukleotide umfassende ds‑miRNA geschnitten. Anschließend wird die gekürzte ds‑miRNA von einem Argonautenprotein übernommen und in eine einzelsträngige miRNA transformiert.

- Danach übernimmt der im Argonautenprotein verbliebene genregulierende miRNA‑Strang mit Hilfe weiterer Proteine, die gemeinsam den RNA‑induced‑trancriptional-silencing complex (RITS-Komplex, das Pendant zum RISC der siRNA) bilden, seine regulatorischen Aufgaben an der mRNA, beispielsweise durch Unterbrechung des Translationsprozesses (→ Animation 9). Einer der Unterschiede zur siRNA betrifft die Anforderungen an die Spezifikation der Basensequenzen, denn miRNA-Basen müssen im Gegensatz zur siRNA mit der komplementären Ziel-mRNA nicht völlig identisch sein. Dadurch ist ein und dieselbe miRNA in der Lage, jeweils bis zu mehreren hundert Genen zu regulieren. Die zwischen miRNA und mRNA korrespondierenden Basenfolgen werden auch als Seed-Regionen (seed sequences) bezeichnet.

ANIMATION 9: MICRO-RNA-SYNTHESE UND GENREGULATION ALS RIBOSOMAL DROP-OFF

Animation 9 (ohne Audio-Kommentar): Synthese eines (aus Gründen einfacherer Darstellung verkürzten) Primärtranskripts pri‑miRNA durch eine RNA‑Polymerase II oder III an der DNA (DNA to RNA) im Zellkern, Auffaltung zur Haarnadelstruktur, Transport ins Zytoplasma, Processing der gewundenen, doppelsträngigen pri-miRNA zur einzelsträngigen miRNA ohne Darstellung der dafür notwendigen Enzyme, Verbindung mit einem RITS-Proteinkomplex (gelb) und Genregulation durch die Unterbrechung der Translation, indem das Ribosom gestoppt wird und sich anschließend von der mRNA löst (Ribosomal drop-off). Auf die Darstellung der vielen beteiligten Hilfsenzyme wurde verzichtet. Die komplementären Basensequenzen der in der Animation dargestellten miRNA stimmen nicht genau mit den Sequenzen der mRNA überein, was man an den vier nicht zusammenpassenden Basen in der Mitte erkennt. Die zwischen miRNA und mRNA passenden Basensequenzen werden als Seed-Regionen bezeichnet. Trotz der nicht vollständig passenden Basenfolgen nimmt die miRNA ihre modulierende Aufgabe wahr, eine 100%ige Übereinstimmung der Basensequenz zwischen mRNA und miRNA scheint nicht erforderlich. Offensichtlich sorgt das mit der miRNA verbundene Protein genau an der nicht übereinstimmenden Stelle für die Ausschaltung der nicht passenden Basensequenz. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Proteinkomplexen erlaubt es einer einzelnen Sorte miRNA, die Synthese mehrerer Typen von mRNA zu steuern, indem immer gerade die Basen vom Protein „angehoben“ werden, die einer Paarung im Wege stehen (siehe dazu auch Animation 10 und den Hinweis zur Spezifität von miRNA). (Quelle: YouTube/Rosetta Genomics, http://www.rosettagenomics.com)

Überblick: Verschiedene RNA-Mechanismen zur Regulierung eigener Gene

Mittlerweile sind zwei gegensätzliche RNA‑Wechselwirkungen bekannt. Sowohl RNA silencing (RNAi) als auch RNA activation (RNAa) werden durch verschiedene (Unter‑)Mechanismen repräsentiert, die keineswegs schon vollständig verstanden werden:

- Das RNA silencing (RNA-Stummschaltung) bzw. RNAi stellt eine Möglichkeit dar, die Proteinsynthese mittels kurzkettiger ncRNA zu unterbinden.

- Die RNA activation (RNA-Aktivierung) bzw. RNAa eröffnet die Möglichkeit, die Proteinsynthese mit kurzkettigen ncRNA zu forcieren.

In der wissenschaftlichen Literatur werden „RNA‑Interferenz“ und „RNA silencing“ gegenwärtig synonym verwendet, während die RNA‑Aktivierung als eigenständiger Prozess gilt. Die RNA‑Aktivierung wäre danach kein Interferenzmechanismus. Eine derart eng begrenzte Definition ist aber nicht sinnvoll, denn Begriffe wie „Wechselwirkung“ oder „Interferenz“ sagen nichts darüber, ob hemmend oder aktivierend beeinflusst wird. Die Gleichsetzung von RNA‑Interferenz mit RNA silencing könnte in den aktuellen Forschungsinitiativen begründet sein, die sich fast ausschließlich mit Letzterem beschäftigen, während über die RNA‑Aktivierung noch wenig bekannt ist.

Mechanismen des RNA silcencing mit miRNA

Es gibt Hinweise auf eine direkte Beeinflussung der Transkription durch miRNA (→ Nr. 1). Bei den meisten der bekannten Prozesse greifen miRNA jedoch überwiegend nach der mRNA‑Synthese oder während der Translation in die Proteinbiosynthese ein (→ Nr. 2):

- Genregulation mittels miRNA zur Verhinderung der Transkription

Bisher ist nur ein Prozess transkriptionaler Genregulation nachgewiesen, für eine zweite Variante gibt es erste Hinweise. Es wird daher vermutet, dass interferierende Eingriffe in die Transkription eher selten sind. In beiden Fällen kommt es durch DNA-Manipulationen erst gar nicht zur Synthese einer mRNA.

Beim dem nachgewiesenen prä-transkriptionalen Prozess wird die Transkription mit Hilfe des schon bekannten RITS‑Komplexes (RNA‑induced-transcriptional-silencing complex) reguliert. Der RITS‑Komplex manipuliert Histone an der DNA, so dass Enzyme keinen Zugang mehr zu diesen Stellen des Erbguts haben, und die Übersetzung des Codes in ein Peptid oder Protein von vorneherein verhindert wird.

Bei Untersuchungen von Lena Smirnova wurden miRNA-Bindungsstellen an der DNA gefunden, was auf die Möglichkeit einer unmittelbaren miRNA-Beteiligung am Transkriptionsgeschehen schließen lässt und damit eine Variante echter transkriptionaler Genregulation darstellte (Quelle: Lena Smirnova, Regulation und Funktion der microRNA während der neuronalen Entwicklung und Spezifizierung von Stammzellen, FU Berlin, Berlin 2008, http://www.diss.fu‑berlin.de/...). Auf diese Weise könnte eine miRNA ‑ vergleichbar mit einem Repressor‑Protein ‑ die Transkription verhindern oder unterbrechen.

- Genregulation durch Manipulationen der Translation

Das RNA silencing betrifft jedoch vor allem die Verhinderung oder Störung der Synthese von Peptiden oder Proteinen durch Eingriffe an der reifen mRNA kurz vor oder während der Translation. Derzeit wird von mindestens fünf Varianten ausgegangen, vier davon sind nachgewiesen. Es handelt es sich – je nach Prozessvariante oder Sichtweise – um eine prä‑translationale oder ko‑translationale bzw. translationale Repression durch miRNA.

Bei der ersten Variante blockieren miRNA die Initialisierungsfaktoren (eIFs) der Translation mit Hilfe von Argonauten-Proteinen durch eine Manipulation der Cap-Strukturen an der mRNA, so dass die ribosomale Untereinheit ihre Aktivitäten nicht beginnen kann (→ Animation 10) und die Translation damit vereitelt wird.

Bei der zweiten Variante erfolgt eine Manipulation der durch die Polyadenylierung entstandenen polyA-Kette am Ende der mRNA durch die miRNA mit Hilfe des RISC-Proteins, so dass ebenfalls keine Translation erfolgen kann.

Die dritte Prozessvariante ist die mRNA-Degradation, also die Zerstörung der mRNA mit Hilfe von miRNA und weiteren Enzymkomplexen und kann auch als eine Kombination von erster und zweiter Variante aufgefasst werden. Zunächst wird die polyA‑Kette entfernt, danach die Cap‑Strukturen und erst dann die restliche mRNA aufgebrochen (→ Animation 10) bzw. aufgelöst. Der Vorgang des mRNA-Bruchs wird auch als „cut of messengerRNA“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen energetisch höchst aufwändigen Prozess, da die gesamte mRNA zerstört wird. Auch hier ist das Ergebnis die verhinderte Translation.

Eine vierte Interventionsmöglichkeit erfolgt nach der Initiationsphase, das heißt noch während der Synthese einer Aminosäurenkette. Es wurde festgestellt, dass miRNA auch mRNA reprimieren konnte, bei denen die Cap-Strukturen und die Polyadenylierung gar keine Rolle spielen. Es wird nun gemutmaßt, dass die miRNA entweder die Elongation während der Translation verlangsamt oder es zu einer vorzeitigen Termination der Translation ‑ auch „Ribosomal drop‑off“ genannt ‑ kommt (→ Animation 9 oben). Im ersten Fall hätte das eine reduzierte Proteinbiosyntheserate als Konsequenz, im zweiten Fall könnte diese sogar bis auf null sinken. Es zeigt, dass Genregulation sehr flexibel sein kann und nicht immer mit einem vollständigen Stopp der Proteinbiosynthese verbunden sein muss.

Eine fünfte Möglichkeit besteht im parallelen Abbau einer entstehenden Peptidkette (ko‑translationale Degradation) durch einen miRNA‑Protein‑Komplex, jedoch wurden die dafür nötigen Proteine noch nicht identifiziert (Quelle: Thermann, BIOspektrum Nr. 3/2008).

Die Animation 9 oben zeigt den Interferenzprozess stark vereinfacht. In der nachfolgenden Animation 10 werden zwei weitere translationale RNAi‑Mechanismen visualisiert: 1. Zerstörung der mRNA, auch mRNA‑Degradation bzw. cut of messengerRNA genannt, und 2. die Blockade der ribosomalen Untereinheit.

ANIMATION 10: MICRO-RNA-SYNTHESE UND ZWEI FORMEN DER GENREGULATION

Animation 10 (mit Audio-Kommentar auf Englisch): Die Animation zeigt verschiedene RNA‑Silencing‑Prozesse. Trotz ihrer Verschiedenheit verfügen alle Zellen, beispielsweise Haut-, Muskel und Knochenzellen, über einen identischen Gencode. Ein wichtiger Zelldifferenzierungsmechanismus wird mit kurzkettigen micro‑RNA (miRNA) gesteuert. Fehlende oder fehlerhafte miRNA können Genregulations- und Zellfunktionsstörungen als Folgen haben, im Beispiel werden Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Cancer/Heart diseases) genannt. Natürlich betrifft das auch neurologisch-psychiatrische Erkrankungen, denn die Nerven- und Gliazellen des Zentralnervensystems sind ebenso auf eine exakte zelltypspezifische Genregulation angewiesen. Ein Blick in den Zellkern zeigt die schon beschriebene mehrstufige miRNA-Synthese durch Transkription und den nachfolgenden Transport in das Zytoplasma außerhalb des Kerns. Dort erfolgt eine Bearbeitung mit Hilfe mehrerer Proteinkomplexe (Dicer, Argonautenprotein AGO 2 etc.) so dass die miRNA genregulierende Funktionen übernehmen können. Die Animation zeigt mit der mRNA-Degradation und der mRNA-Blockade zwei Mechanismen translationalen RNA silencings. (Quelle: YouTube/Katharina Petsche)

RNA‑Interferenzen sind grundsätzlich auf allen Ebenen der Proteinbiosynthese denkbar, zum Beispiel auch während des mRNA-Processings oder durch Verhinderung des mRNA-Transports in das Zytoplasma, jedoch gibt es darüber noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Da miRNA ‑ wie Peptide und Proteine ‑ ihren Ursprung als Codes auf der DNA haben, könnten sie sich sogar selbst regulieren. Naturgemäß hätten die Regulation die miRNA-Transkription oder das miRNA-Processing als Ziel, da eine Übersetzung der miRNA in Peptide nicht stattfindet und die Translation hier keine Rolle spielt.

Die RNA-Aktivierung (RNAa): Verschiedene Möglichkeiten zur Aktivierung von Genen mittels ncRNA

Bei der RNAa‑Genregulation erreicht die Zelle den gegenteiligen Effekt: Die Synthese bestimmter Peptide wird verstärkt. Auch hier sind miRNA in Zusammenarbeit mit Enzym- oder Proteinkomplexen beteiligt. Insgesamt werden mehrere Möglichkeiten diskutiert, die den oben beschriebenen RNA‑silencing‑Prozessen ähneln. Diese könnten u. a. durch eine Aktivierung der Transkription mittels Promotor-spezifischer miRNA und einem RITS‑Komplex oder durch eine Aktivierung der Translation mit Hilfe von miRNA und Argonautenproteinen charakterisiert sein.

Wie ist der hohe Aufwand translationaler Genregulation und die RNA-Aktivierung zu begründen?

Seit Entdeckung des RNA silencing wird über die Gründe dafür gerätselt: Warum führt die Zelle energetisch derart aufwändige Prozesse durch, in dem sie zunächst mRNA katalysiert und sie dann an ihren Aufgaben hindert oder sogar zerstört?

Ein naheliegender, trivialer Grund ist die Unterbrechung der Peptidproduktion: Die mRNA ist zwar nicht sehr stabil, würde ohne ein Regulativ dennoch für eine bestimmte Zeit unkontrolliert weiter Enzyme oder Proteine produzieren. Vor der Entdeckung der speziellen ncRNA-Regulationsmechanismen nahmen die meisten Wissenschaftler an, dass RNase‑Enzyme für die Deaktivierung der mRNA verantwortlich sind oder die mRNA aufgrund ihrer Instabilität irgendwann einmal von alleine aufhört, Proteine zu produzieren. Aber die Nutzung der RNAi ist hier die schlüssigere Erklärung.

Die Genregulation durch miRNA könnte der Zelle darüber hinaus eine bessere Feinsteuerung erlauben, da die Informationswege zum Zellkern sehr lang sind und so umgangen werden. Das bedeutet: Im Zellkern werden mRNA auf Vorrat produziert und im Zytoplasma dann bedarfsgerecht gezielt und kurzfristig ausgeschaltet.

Die RNA‑Aktivierung ist demgegenüber leichter nachzuvollziehen, denn mit der verstärkten Nutzung schon vorhandener mRNA spart die Zelle weitere aufwändige Transkriptionen. Das Argument der besseren Feinsteuerung gilt bei der RNA-Aktivierung gleichfalls.

Zirkuläre RNA als weitere Bausteine der RNA-Genregulation?

Anfang 2013 stellte sich heraus, dass Vertreter einer weiteren RNA-Klasse, die aus ringförmigen Molekülen (circular-RNA bzw. circRNA) besteht und Bindungsmöglichkeiten für miRNA aufweist, möglicherweise eine Rolle bei der Genregulierung spielen könnten (Quellen: Nature Journal bzw. Nature Reviews Genetics, doi:10.1038/nature11928, doi:10.1038/nature11993 und doi:10.1038/nrg3464, Februar + März 2013). Bekannt sind RNA-Ringe schon seit den 1970er Jahren, damals wurden sie jedoch als funktionslos betrachtet oder galten sogar als Zellschrott.

So hat die einzelsträngige circRNA mit der Bezeichnung Cdr1as bei einer Länge von etwa 1.500 Nukleotiden 70 Andockregionen für die miRNA miR-7, aber auch einige für die miRNA miR-671. Gerade in den Zellen von Säugetiergehirnen scheinen circRNA eine Bedeutung zu haben, denn sie kommen dort in einer auffällig großen Anzahl vor. Die circRNA Cdr1as wurde besonders häufig in bestimmten Nervenzellen gefunden, während es in Gliazellen keine Cdr1as gibt.

Durch ihre miRNA-Bindungsstellen könnten circRNA eine Modulation der Genregulation auf einer weiteren Ebene betreiben, indem sie miRNA regelrecht „aufsaugen“ und somit an ihren Aufgaben hindern. Von Forschern werden sie daher als „molekulare Schwämme“ bezeichnet. Weiter könnten circRNA auch Schutz- und Transportfunktionen für miRNA übernehmen. Denn miRNA, die mit einer circRNA verbunden sind, werden nicht so schnell abgebaut und können mit circRNA auch an andere Stellen innerhalb des Zellkörpers transportiert werden. Auch weitere Funktionen sind vorstellbar, vor allem im Zentralnervensystem (Quelle: Ringförmige RNA ist für Gehirnfunktion wichtig, Max-Dellbrück-Center für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, Pressemitteilung vom 10.8.2017, https://mdc-berlin.de/news/...).

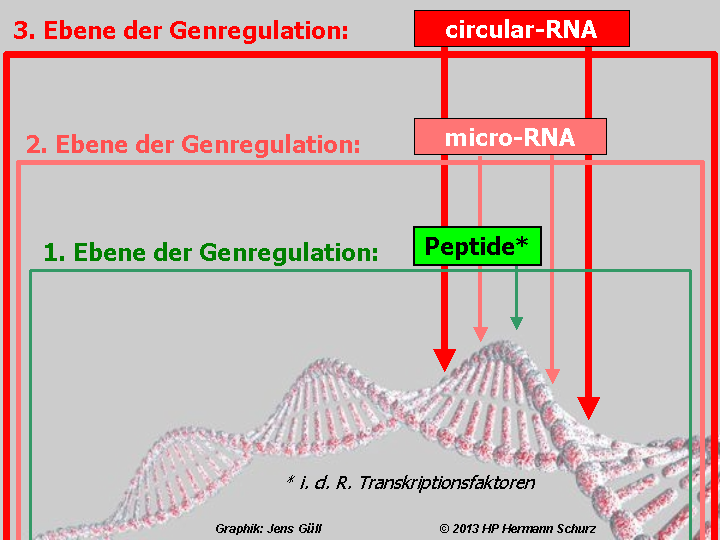

Mit einer dritten Ebene würde die Genregulation insgesamt noch komplexer und unübersichtlicher (→ Abbildung 7).

ABBILDUNG 7: DREI EBENEN DER GENREGULATION?

Abbildung 7: Die Proteinbiosynthese wird nach neueren Erkenntnissen wahrscheinlich von weiteren RNA-Molekülen moduliert, die Bindungsstellen für miRNA aufweisen und als zirkuläre RNA oder circular-RNA bzw. circRNA bezeichnet werden, da sie einen ringförmigen Aufbau haben. Dadurch könnte die Genregulation auf drei Ebenen und fünf grundsätzlichen Weisen ablaufen. Die schon seit langem bekannten Regulationspeptide (Transkriptionsfaktoren, Repressoren oder Histone bzw. einige andere Peptide, teilweise in Zusammenarbeit mit Hormonen) steuern die Genexpression direkt und autonom von den anderen Substanzen bzw. Ebenen (grüner Pfeil) oder ihre Synthese wird wiederum von miRNA reguliert (linker hellroter Pfeil), womit miRNA indirekt an den Genregulationsaktivitäten der Peptide beteiligt wären. Drittens wird die Synthese der Peptide durch miRNA gesteuert, die ihrerseits von circular-RNA reguliert werden (dunkelroter Pfeil ganz links). Auch miRNA regulieren unabhängig von der dritten Ebene entweder direkt (hellroter zweiter Pfeil von rechts), oder sie werden wiederum von circular-RNA gesteuert (dunkelroter Pfeil ganz rechts). Die Existenz dreier Modulationsebenen ist realistisch, wenngleich noch nicht endgültig belegt. Unberücksichtigt bleibt hier, dass miRNA-Moleküle ebenfalls die Transkription anderer ncRNA (circRNA oder auch andere miRNA) regulieren könnten.

Neueste Forschungen zeigen, dass bestimmte circRNA translatieren - demnach wie eine mRNA funktionieren. Da circRNA durch ihren ringförmigen Aufbau robuster sind als lineare mRNA, könnten circRNA auf diese Weise eine längere Zeit Peptide bzw. Proteine produzieren. Die Transformation linearer mRNA in circRNA, beispielsweise mit Hilfe von ncRNA-Molekülen, wäre ein wirkungsvoller RNAa-Mechanismus.

2.2.5 Übersicht: Die wichtigsten Klassen nicht-codierender RNA-Moleküle

Neben siRNA, miRNA und circRNA wurden in den letzten Jahrzehnten weitere nicht-codierende RNA identifiziert, die noch weitestgehend Gegenstände der Forschung sind und deren Funktionsspektrum noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Einige sind nachweislich genregulierend, andere übernehmen Basisfunktionen bei der Proteinbiosynthese - wie die rRNA oder die tRNA.

„Housekeeping ncRNA“ ohne genregulierende Funktionen

Einige ncRNA sind für zelluläre Basisfunktionen unverzichtbar und ‑ wie die Transfer‑RNA (tRNA) oder die ribosomale RNA (rRNA) ‑ nicht an der Genregulation beteiligt. Sie werden wegen ihrer Aufgaben deshalb auch „Housekeeping ncRNA“ genannt:

- Ribosomale RNA (rRNA) haben eine Kettenlänge von mehr als 1.500 Nukleotiden und zählen damit zu den längsten ncRNA‑Molekülen. Sie bilden den RNA‑Teil der Ribosomen und ermöglichen diesen, an die mRNA anzudocken, damit die Translation in ein Peptid oder Protein vollzogen werden kann.

- Transfer-RNA (tRNA) sorgen dafür, dass während der Translation einzelne Aminosäuren zu Peptiden oder Proteinen verbunden werden. Sie haben eine Kettenlänge von knapp unter 80 bis 90 Nukleotiden.

- Small nuclear RNA (snRNA) haben eine Kettenlänge von 100 bis 300 Nukleotiden. Ihre Aufgaben erfüllen sie im Zellkern, daher auch die Bezeichnung. Sie sind am mRNA‑Splicing und ‑Processing beteiligt.

- Small nucleolar RNA (snoRNA) steuern gemeinsam mit snRNA ebenfalls das mRNA‑Processing im Zellkern, haben jedoch keine Funktionen beim Splicing. Sie sind tendenziell etwas kürzer als snRNA mit einer Kettenlänge zwischen 60 und 200 Nukleotiden.

- Primer-RNA leiten im Vorgriff auf die Kern- und Zellteilung die DNA‑Replikation ein.

Regulatorische RNA-Klassen

Den regulatorischen ncRNA ist gemein, dass sie weniger als 200 Nukleotide umfassen. Es werden folgende ncRNA‑Klassen unterschieden:

- Micro‑RNA (miRNA) übernehmen zentrale Aufgaben bei der zelleigenen Regulation der Proteinbiosynthese und bedienen sich zwei grundlegenden interferierenden Prozessen. Mit dem RNAi‑Prozess wird die Proteinsynthese unterdrückt oder gehemmt, mit dem RNAa‑Prozess wird die Proteinsynthese forciert. Die kurzen miRNA‑Moleküle weisen eine Länge zwischen 18 und 22 Nukleotiden auf. Sie werden als zelleigen bezeichnet, weil ihre Codes auf der Zell‑DNA gespeichert sind und von der Zelle selber bedarfsgerecht hergestellt (transkribiert) werden.

- Small interfering RNA (siRNA) bedienen sich des RNAi‑Prozesses und werden aus RNA gebildet, die von außen in die Zelle eingebracht wird, durch Viren oder experimentell. Ihre natürliche Funktion liegt daher in der Abwehr von Vireninfektionen. Small interfering RNA haben eine Kettenlänge zwischen 20 und 25 Nukleotiden.

- Piwi‑interaction RNA (piRNA) sind zwischen 26 und 31 Nukleotiden lang und haben spezielle Genregulationsfunktionen in den männlichen Geschlechtszellen bei der Spermatogenese. Sie wurden aber auch in weiblichen Geschlechtszellen (Ovar) gefunden, ihre Bedeutung dort ist jedoch noch nicht eindeutig geklärt. Ebenfalls ist nicht klar, ob sie darüber hinausgehende Funktionen außerhalb der Geschlechtszellen haben.

- Small cajal body‑specific RNA (scaRNA) scheinen speziell an der Regulierung spliceosomaler mRNA im Zellkern beteiligt zu sein. Ob andere Funktionen bestehen, ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand aktueller Forschung.

- Circular-RNA (circRNA) mit einer Kettenlänge zwischen 100 und unter 200 Nukleotiden werden der ncRNA‑Klasse zugeordnet. Es gibt aber auch längerkettige circRNA mit bis zu 1.500 Nukleotiden, die zur lncRNA‑Klasse gehören (→ Funktionsbeschreibung für beide unten).

Nicht‑codierende RNA > 200 Nukleotide werden als long non‑coding RNA (lncRNA) bezeichnet. In den letzten Jahren wurden zwar immer mehr unterschiedliche lncRNA‑Moleküle identifiziert, sie sind derzeit dennoch die großen Unbekannten unter den RNA‑Klassen. Über ihre Funktionen gibt es nur rudimentäre Erkenntnisse, auch sie sind Gegenstände aktueller Forschung.

Langkettige lncRNA haben wahrscheinlich mannigfaltige biologische Funktionen, auch bei der Genregulation. Zwei spezielle lncRNA‑Klassen sollen hervorgehoben werden:

- Long intergenic RNA (lincRNA) spielen eine Rolle beim Aufbau von Proteinen und haben eine Länge von ca. 1.000 Nukleotiden.

- Die schon erwähnten genregulierenden Circular‑RNA (circRNA) ködern miRNA und beeinflussen damit deren Funktionen. Aber sie sollen dadurch auch in der Lage sein, Schutz- und Transportfunktionen für miRNA zu übernehmen. Circular‑RNA variieren bezüglich ihrer Länge, die zwischen 100 und etwa 1.500 Nukleotiden liegt. Zu den lncRNA gehören daher genregulierende circRNA mit einer Kettenlänge ab 200 Nukleotiden.

2.3 Mikro- und Makronährstoffe zur Durchführung der Zellprozesse▲

Alle vier Zellprozessbereiche (→ Abschnitt 2.1) benötigen eine substanzielle Grundlage für ihre Funktionsfähigkeit. Diese Grundlage bilden zusammen vor allem die Mikro- und Makronährstoffe.

Mikronährstoffe werden in der Regel mit Nahrung und Flüssigkeit in sehr geringen Mengen zugeführt und sind für die Durchführung fast aller Zellaktivitäten notwendig, beispielsweise...

- bei der Verwandlung von Peptiden in eine Vielzahl von Derivaten,

- bei der Tätigkeit von Nervenzellen,

- als Co-Enzyme für die Enzymtätigkeit oder

- dienen als Radikalfänger und schützen Zellen vor freien Radikalen und oxidativem Stress.

Zu den Mikronährstoffen zählen...

- Vitamine (→ Abschnitt 2.3.1),

- vitaminähnliche Substanzen (→ Abschnitt 2.3.2),

- die beiden n-3-Fettsäuren DHA und EPA,

- Mineralstoffe,

- Spurenelemente und

- Sekundärsubstanzen pflanzlichen Ursprungs.

Sekundäre Pflanzenstoffe zählen auch zu den Mikronährstoffen und bestehen aus Farb-, Bitter- und Gerbstoffen oder ätherischen Ölen. Sie werden hier jedoch nicht thematisiert. Diese Substanzen können bei der Abwehr verschiedener schädlicher Einflüsse auf Zellen, wie oxidative Prozesse oder Infekte, mitwirken. Sie sind im Zusammenhang mit den hier zu behandelnden Fragestellungen aber nicht von Bedeutung.

Auch Makronährstoffe werden mit der Nahrung aufgenommen, im Unterschied zu den Mikronährstoffen jedoch in größeren Mengen. Zu ihnen zählen...

- Kohlenhydrate,

- Peptide/Proteine bzw. die sie bildenden Aminosäuren und

- Fette.

Makronährstoffe lieferen Energie, sind Grundlage der Proteinbiosynthese, bei der die Bestandteile des Nahrungsproteins ‑ die Aminosäuren ‑ in körpereigene Proteine verwandelt werden (→ Abschnitt 2.2), und für den Aufbau der Zellmembranen mitverantwortlich.

Alle nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich im Schwerpunkt auf die Aufgaben von Mikro- und Makronährstoffen bei der Proteinbiosynthese (Transkription, Translation) und im Nervensystem.

2.3.1 Vitamine

Vitamine sind organische Verbindungen, die dem Körper fast ausschließlich von außen zugeführt werden müssen, weil er sie entweder gar nicht oder nicht in ausreichender Menge herstellen kann.

Vitamin-A-Gruppe (insbesondere Retinol)

Um im Körper positiv wirksam zu sein, muss Retinol zuerst mit dem körpereigenen Retinol-Bindeprotein reagieren.

- Funktionen bei der Transkription:

Vitamine der A-Gruppe sind an der Genregulation beteiligt. Sie fungieren als Stopp-Markierungen und unterbinden die Transkription von Peptiden bzw. deren Codes, die gerade nicht benötigt werden.

- Bedeutung in den Gliazellen von Gehirn und Rückenmark:

Vitamine dieser Gruppe sind an der Myelinsynthese der Gliazellen im Nervensystem beteiligt ‑ sowohl bei den Oligodendrozyten im Gehirn und Rückenmark, als auch bei den Schwann'schen Gliazellen des peripheren Nervensystems.

Vitamin B1 (Thiamin)

Ähnlich wie das Retinol muss auch Thiamin mit einem Enzym verändert werden, bevor es aktiv werden kann.

Direkte Beteiligungen an Transkription und Translation sind nicht bekannt, jedoch ist Thiamin ‑ wie die B‑Vitamine B2, B3, B5, B6 und B12 ‑ an der Aufspaltung der Proteine zu Aminosäuren beteiligt. Erst dieser Vorgang ermöglicht die Proteinbiosynthese.

- Funktionale Prozesse der Nerven- und Gliazellen:

1. Thiamin ist Bestandteil der Nervenzellmembranen, somit eine Mitwirkung an der Reizübertragung sicher.

2. Die Synthese und Aktivität wichtiger Neurotransmitter ist von Thiamin abhängig, nachgewiesen für GABA, Serotonin, Acetylcholin und Adrenalin.

3. Thiamin schützt Cholin ‑ die Vorstufe von Acetylcholin bzw. Phosphatidylcholin ‑ in Nerven‑ und Gliazellen vor Abbau und Aufspaltung.

Vitamin B2 (Riboflavin)

Auch Riboflavin ist an der Spaltung des Nahrungsproteins in seine Aminosäurebausteine beteiligt.

- Funktionale Prozesse der Gliazellen:

Riboflavin ist gemeinsam mit Retinol aus der Vitamin‑A‑Gruppe beim Aufbau der Myelinschicht notwendig.

Vitamin B3 (Niacin)

Neben dem Abbau von Protein hat Niacin zahlreiche Funktionen.

Niacin ist ein Bestandteil des Glukosetoleranzfaktors, der Blutzuckerschwankungen glättet und somit auch einer Unterzuckerung nicht-diabetischen Ursprungs (Hypoglykämie‑Syndrom) entgegenwirkt, die vor allem für das Zentralnervensystem negative Folgen haben kann.

- Transkription:

Niacin ist für die Synthese der Histonproteine verantwortlich, die im Zellkern aktiv werden. Da Histone auch die Transkriptionsrate mitbestimmen, hat Niacin damit indirekt auch eine genregulative Bedeutung.

- Funktionale Prozesse in Nervenzellen:

Niacin verbindet sich mit mehr als 200 Enzymen, die auch im Zentralnervensystem eine Funktion übernehmen. So fördert Niacin auch die Synthese verschiedener Neurotransmitter.

Im Zusammenhang mit Niacin gibt es noch einen weiteren Aspekt, der neurologische Vorgänge betrifft: Eine Niacinunterversorgung kann nämlich einen negativen Einfluss auf die Serotoninsynthese haben.

Im Falle eines Niacinmangels muss der Körper Niacin aus der Aminosäure Tryptophan selber herstellen. Da Tryptophan wiederum für die Produktion von Serotonin wichtig ist, konkurrieren Serotonin- und Niacinproduktion miteinander um Tryptophan.

Dazu kommen besondere Umstände verschärfend hinzu. Die Niacinsynthese ist nicht besonders effektiv und verbraucht viel Tryptophan. Tryptophan wiederum ist in der Nahrung relativ zu den anderen Aminosäuren nur wenig enthalten, so dass die Gefahr eines Tryptophanmangels generell schon hoch ist. Zu allem Übel gehört Tryptophan zu den essentiellen Aminosäuren, die der Körper selber nicht herstellen kann. Der Körper ist auf ein ausreichende Tryptophanzufuhr angewiesen, denn ein Mangel kann nicht durch körpereigene Produktion ausgeglichen werden.

Vitamin B5 (Pantothensäure)

Pantothensäure wird als Coenzym A im Zellstoffwechsel aktiv, es finden sich hohe Konzentrationen im Gehirn. Auch das Coenzym A hilft bei der Spaltung von Proteinen in Aminosäuren.

- Funktionale Prozesse der Nerven- und Gliazellen:

1. Das Coenzym A hat Funktionen bei der Synthese des Neurotransmitters Acetylcholin.

2. Das Coenzym A wirkt ebenfalls an der Produktion von Taurin mit. Taurin hat mehrere Funktionen im Nervensystem, insbesondere im Bereich der Zellmembranstabilisierung. Auf die Menge des Acetylcholins hat Taurin einen positiven Einfluss.

Vitamin B6 (Pyridoxin)

Für Pyridoxin und dessen Derviate sind mehr als 200 enzymatische Reaktionen nachgewiesen. Seine allgemeine Bedeutung für das Nervensystem ist sehr hoch. Pyridoxin ist ein wichtiger Faktor im Stoffwechsel der Glukose, dem Energielieferanten des Gehirns.

Pyridoxin ist bei der Synthese nicht‑essentieller Aminosäuren notwendig. Auch bei der Aufspaltung des Nahrungsproteins in Aminosäuren übernimmt es wichtige Funktionen.

- Funktionale Prozesse der Nerven- und Gliazellen:

1. Vitamin B6 wirkt am Aufbau der Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin mit.

2. Wie die Pantothensäure ist Pyridoxin auch für die Synthese von Taurin zuständig.

Vitamin B7 (Biotin)

Auch Biotin übernimmt Funktionen im Glukosestoffwechsel und ist somit für Nervenzellfunktionen von grundlegender Bedeutung.

- Transkription und Translation:

1. Biotin ist, gemeinsam mit Niacin, für der Veränderung der Histone zuständig. Somit hat die Tätigkeit des Biotins indirekt Auswirkungen auf die Genregulation, da Histone die Transkriptionsrate beeinflussen.

2. Biotin ist an der Genexpression von mehr als 2.000 Genen direkt beteiligt, vermutlich auch in Zellen des zentralen Nervensystems.

Vitamin B9 (Folsäure)

Folsäure (Vitamin B9, seltener auch als Vitamin B11 bezeichnet) wird erst durch die enzymatische Umwandlung in Folat in der Leber biologisch aktiv. Wichtige Funktionen übernimmt Folat im Rahmen der DNA‑Replikation.

Folsäure ist auf die Verfügbarkeit von Cobalamin angewiesen (→ Vitamin B12‑Gruppe).

- Transkription:

Folat spielt eine wichtige Rolle beim Start der Transkription und damit bei der Synthese der mRNA.

- Funktionale Prozesse der Nerven- und Gliazellen:

Folat ist an der Synthese von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin beteiligt.

Vitamin B12-Gruppe (Cobalamin)

Cobalamin steht für eine Gruppe von sechs Substanzen, die Kobalt enthalten. Adenylcobalamin ist die wichtigste von ihnen und als Coenzym B12 Teil mehrerer Enzyme. Das B‑Vitamin Folsäure arbeitet eng mit Cobalamin zusammen, so dass die Funktion der Folsäure bei Cobalaminmangel blockiert oder zumindest eingeschränkt ist.

Auch Cobalamin hilft bei der Aufspaltung von Protein in Aminosäuren.

- Transkription:

Cobalamin unterstützt die Nukleinsäurensynthese (DNA, RNA) und sorgt damit auch für einen reibungslosen Ablauf von Zellteilung und Transkription.

- Funktionale Prozesse von Nerven- und Gliazellen:

1. Cobalamin ist für Aufbau, Unterhalt und Regeneration von Gliazellmembranen unerlässlich. Ohne Cobalamin ist deren Myelinschicht von Abbau bedroht.

2. Für den Um‑ und Abbau von Neurotransmittern wird das Enzym S‑Adenosyl‑Methionin (SAMe) benötigt. SAMe kann nur mit Hilfe von Cobalamin synthetisiert werden.

3. Cholin, die Vorläufersubstanz des Neurotransmitters Acetylcholin und des Membranenbaustoffs Phosphatidylcholin, benötigt zur Synthese Cobalamin.

4. Bei Cobalamin‑Mangel steigen die Konzentrationen neurotoxisch wirkender Substanzen (nachgewiesen beispielsweise für Homocystein).

Vitamin C (Ascorbinsäure)

Ascorbinsäure ist hauptsächlich für den Aufbau des Kollagens zuständig, das in Bindegewebezellen von Bedeutung ist, im Gehirn beispielsweise für den Aufbau der Hirnhäute.

- Funktionale Prozesse von Nerven- und Gliazellen:

Die Synthese der Neurotransmitter Noradrenalin und Serotonin benötigt Vitamin C.

Vitamin-D-Gruppe (insbesondere Calciol bzw. Calcitriol)

In dieser Wirkstoffgruppe ist Calciol (auch als Vitamin D3 bezeichnet) am wichtigsten. Calciol ist ein nicht‑essentielles Vitamin, das der Körper bei Lichteinwirkung und UV‑B‑Strahlung in der Haut produziert.

Der strahlungsabhängige Calciol‑Anteil deckt 90% des Körperbedarfs ab, den Rest liefert die durchschnitlliche Ernährung (Quelle: P. Knuschke et al., UV‑abhängige Vitamin D Synthese ‑ Bilanzierung der Expositionszeit durch UV zur Produktion des optimalen Vitamin D3‑Bedarfs im menschlichen Körper, Ressortforschungsbericht zur kerntechnischen Sicherheit und zum Strahlenschutz, 2007 ‑ 2011, Technische Universität Dresden und Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Klinik und Poliklinik für Dermatologie).

Häufig reicht die körpereigene Menge jedoch nicht aus, da sich die Bevölkerung im Schnitt zu wenig dem Sonnenlicht aussetzen will oder kann. Wahrscheinlich ist daher ein großer Teil der Bevölkerung mit Vitamin D unterversorgt.

Wirksam wird Calciol erst durch eine Modifikation mit dem Enzym 1‑alpha‑Hydroxylase zu Calcitriol.

- Transkription:

Im Bereich von Darm, Knochen und Niere ist die Beteiligung an der Transkription über den Vitamin-D-Rezeptor (VDR) bekannt. Das ist auch im Bereich des Gehirns möglich, dazu gibt es aber derzeit noch keine Nachweise oder Studien.

- Funktionale Prozesse von Nerven- und Gliazellen:

1. Vitamin D beeinflusst die Reizleitgeschwindigkeit motorischer Nervenzellen.

2. Calcitriol ist an der Synthese von Wachstumsfaktoren im Gehirn beteiligt. Das betrifft sowohl Nerven- als auch Gliazellen. Dadurch steuert es auch die Entwicklung des Zentralnervensystems im Embryonalstadium.

3. Studien lassen darauf schließen, dass Vitamin D auch an der Neurotransmitter-Synthese seinen Anteil hat. Die genauen Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind jedoch noch unbekannt.

4. Im gesamten Gehirn befinden sich Calcitriol‑Rezeptoren: im präfrontalen Cortex, Thalamus und Hippocampus, außerdem im Kleinhirn. Deren Bedeutung ist noch weitgehend unbekannt.

5. Untersuchungen deuten auf einen Zusammenhang zwischen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen und Vitamin‑D‑Mangel hin, insbesondere bei Morbus Parkinson, Multipler Sklerose, Depressionen und Demenz. Die genauen Ursachen und Wirkungen sind nicht bekannt, ergeben sich eventuell aus den oben geschilderten Zusammenhängen.

Vitamin-E-Gruppe (Tocopherole und Tocotrienole)

Insgesamt zählen 16 Substanzen zur Gruppe der E‑Vitamine, je vier davon gehören zu den Tocopherolen bzw. den Tocotrienolen (alpha-, beta-, gamma‑ und delta‑Tocopherole bzw. ‑Tocotrienole). Das bekannteste E‑Vitamin ist das alpha-Tocopherol.

- Transkription und Translation:

Einen Einfluss von alpha-Tocopherol auf die Genexpression während der Transkription belegen Studien belegt, allerdings noch nicht für die das Nervensystem betreffenden Gene. Eine Untersuchung in den USA führte zur Feststellung, dass Tocotrienole einen Einfluss auf die Genexpression bei der Synthese von Cholesterin haben. Es besteht daher eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auch Aufgaben während der Proteinbiosynthese im Nervensystem erfüllen.

Die Hauptaufgabe von E‑Vitaminen ist allerdings der Schutz innerer und äußerer Zellmembranen vor freien Radikalen und reaktiven Sauerstoff‑Spezies (ROS). Der ständige, ungeschützte Beschuss von freien Radikalen und ROS kann zu Zellerkrankungen und schließlich zum Zelltod führen. Aber auch weitere Vitamine haben ähnliche Zellschutzfunktionen. Von derartigen Aktivitäten profitiert natürlich vor allem das Nervensystem.

Vitamin-K-Gruppe (Phyllochinon bzw. Menachinon)

Die beiden K‑Vitamine sind hauptsächlich für die Blutgerinnung und den Aufbau des Knochensystems zuständig, hier über eine Beeinflussung der Transkription zweier Gene. Die Hälfte des Bedarfs an Vitamin K produziert der Körper selbst.

Aufgrund der Ergebnisse aktueller Forschungen wird vermutet, dass Vitamin K spezifische Proteine im Gehirn aktiviert, die Neuronen myelinisieren, und damit an der Qualität der Erregungsleitung beteiligt sein soll.

Ein weiterer Zusammenhang könnte für den Zellmembranstoffwechsel im Zentralnervensystem bestehen, da Vitamin K für die Synthese von Sphingolipiden verantwortlich sein soll.

2.3.2 Vitaminähnliche Substanzen (Vitaminoide)

Vitaminähnliche Substanzen (auch als Vitaminoide bzw. „Pseudo-Vitamine“ bezeichnet) sind organische Mikronährstoffe, die sowohl Bestandteile der Nahrung sind als auch vom Körper ausreichend synthetisiert werden. Im Unterschied zu Vitaminen wäre eine zusätzliche Zufuhr also nicht notwendig.

Einige Pseudo‑Vitamine wurden aufgrund fehlenden Wissens über den tatsächlichen Bedarf zunächst als Vitamine eingestuft, später wurde dieser Status wieder aberkannt oder er ist umstritten. Hierzu noch einige Anmerkungen:

- Auch eine Aufnahme vitaminähnlicher Substanzen über die Nahrung ist sinnvoll, da eine vollständige Eigensynthese Ressourcen bindet oder den Körper in anderer Weise belastet. Für deren Synthese ist darüber hinaus ein gesunder Organismus notwendig. In Phasen von Krankheit oder bei anderweitigen Belastungen, beispielsweise erhöhtem psychischen Stress und daraus resultierendem erhöhten Bedarf, kann ein Pseudo-Vitamin zu einem „echten“ Vitamin mit der Notwendigkeit werden, den Bedarf von außen zu decken.

- Ebenfalls ändern sich manchmal die Ansichten, wie viel von einer Substanz tatsächlich benötigt wird (→ Phostphatidylcholin/Cholin).

- Es ist zu hinterfragen, warum der Körper eine Substanz selber herstellt, die bei einer durchschnittlichen Ernährungssituation dem Körper zugeführt wird. Das liegt entweder daran, dass der Körper an eine bestimmte Menge durch Nahrungsaufnahme gewohnt ist, welche aber nicht ausreicht oder dass es häufiger zu Schwankungen in der Nahrungsaufnahme kommt. In beiden Fällen würde es sich gemäß der Definition aber unbedingt um ein Vitamin handeln.

Aus diesen Gründen ist es ein Trugschluss zu glauben, es käme bei „Pseudo‑Vitaminen“ überhaupt nicht auf eine Zufuhr durch die Nahrung an.

Phosphatidylcholin/Cholin

Vor der Aberkennung als Vitamin gab es für Phosphatidylcholin die Bezeichnung B4, die heute zum Teil noch verwendet wird. Denn Studienergebnisse deuten auf einen täglichen Aufnahmebedarf von drei bis vier Gramm. Viele Wissenschaftler sind daher der Meinung, dass eine zusätzliche Aufnahme notwendig ist. In diesem Falle müsste Phosphatidylcholin den Vitaminstatus wieder erhalten.

Über die Nahrung wird die Substanz so gut wie ausschließlich als Phosphatidylcholin aufgenommen, in der Leber resorbiert und steht dann als Cholin zur Verfügung. Zusätzlich wird körpereigenes Cholin in Leber und Nieren synthetisiert. Dafür müssen genügend Aminosäuren, insbesondere Lysin und Methionin, zur Verfügung stehen. Cholin übernimmt als Gallensäurebestandteil die Aufgabe der Emulgation von Fetten und ist damit an der Fettverdauung beteiligt.

Interessant sind hier aber vor allem die Bedeutung von Cholin für das Nervensystem. Cholin durchdringt die Blut‑Hirn‑Schranke und wird in den Hirnzellen entweder wieder zu Phosphatidylcholin rücksynthetisiert oder dient als Grundsubstanz der Herstellung von Botenstoffen.

- Funktionale Prozesse von Nerven- und Gliazellen:

1. Cholin ist die Grundlage der Synthese von Acetylcholin, einer der am häufigsten verwendeten Botenstoffe. Acetylcholin ist der wichtigste Neurotransmitter des peripheren Nervensystems, aber auch im zentralen Nervensystem hat es wichtige Funktionen, die noch nicht bis ins letzte Detail geklärt sind. So kontrolliert Acetylcholin Herzschlag und Blutdruck durch Aktivitäten im Stammhirn. Weiter ist es für Wahrnehmung, Konzentrationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Lernvorgänge und das Erinnerungsvermögen zuständig. Nervenzellen, die Acetylcholin verwenden, sind bei einer Cholinunterversorgung vom Absterben bedroht.