[ Deutsch ] [ English ] [ Русский ]

Herzlich willkommen!

molekulartherapie.de

Eine allgemeine Theorie & Therapie der Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Kausale Theorie

Die Sonne scheint, in meinem Herzen ist es dunkel.

- Anton Tschechow -

1. Affektive Störungen - eine kausaltheoretische Betrachtung

1.1 Was ist eine Depression?▲

Viele Begriffe, wenig Klarheit

Informationen über Depressionserkrankungen sind allgegenwärtig, spätestens seitdem sie durch Aufnahme in die Gruppe der „Volkserkrankungen“ geadelt wurden. Trotz der zahlreichen Berichte in Zeitschriften, im Internet, Radio und Fernsehen und einer unübersichtlichen Menge von Veröffentlichungen in der Fach- und Ratgeberliteratur hat sich am mangelnden Verständnis über ihre Ursachen und Charakteristiken nichts geändert. Ein Indiz hierfür sind die vielen Fachbegriffe, die im Laufe der Zeit entstanden sind.

Für Krankheiten gibt es in der Regel eindeutige Fachbezeichnungen, manchmal auch wenige begriffliche Differenzierungen, um beispielsweise bestimmte Formen nach Ursachen oder Symptomatik zu unterschieden. Ganz anders bei der Depression, wie die nachfolgenden Beispiele eindrucksvoll zeigen. Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige Liste, denn immer wieder tauchen neue „Fachbegriffe“ auf. Die Bezeichnungen sind zum Teil missverständlich, unklar, mehrdeutig, strittig oder inhaltlich ähnlich:

Agitierte Depression, Altersdepression, Anaklitische Depression, Asaisonale Depression, Atypische Depression, Bipolare Depression, Chronisch‑depressive Störung, Depression, Depression mit somatischem Syndrom, Depressive Verstimmung, Double Depression, Dysphorie, Dysthymische Depression bzw. Dysthymie, Endogene Depression, Entlastungsdepression, Erschöpfungsdepression, Exogene Depression, Gehemmte Depression, Hochfunktionale Depression, Involutionsdepression, Klinische Depression, Larvierte Depression, Lichtmangeldepression, Major Depression, Manisch‑depressive Störung, Maskierte Depression, Melancholie, Melancholische Depression, Minor Depression, Monopolare Depression, Neurotische Depression, Organische Depression, Persistierende depressive Störung, Pharmakogene Depression, Phasische Depression, Postnatale Depression, Postpartale Stimmungskrise, Prämenstruelle Depression, Primäre Depression, Psychogene Depression, Psychoreaktive Depression, Psychotische Depression, Reaktive Depression, Rezividierende Depression, Saisonal abhängige Depression (SAD), Schwangerschaftsdepression, Schwermut, Sekundäre Depression, Smiling Depression, Somatisches Syndrom, Somatisierte Depression, Somatogene Depression, Spätdepression, Subklinische Depression, Symptomatische Depression, Therapieresistente Depression, Unipolare Depression, Vegetative Depression, Versteckte Depression, Winterdepression, Wochenbettdepression, Zyklothymia, Zyklothymische Depression, Zyklothymie.

Klassifikation der Weltgesundheitsorganistion

Aber wie sieht es bei den Versuchen aus, die Erkrankung international einheitlich zu definieren? Gemäß der Fassung der internationalen statistischen Klassifikation ICD‑10 der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahre 1990 werden mehrere Hauptdiagnosegruppen (F30 ‑ F34, F38 und F39) und Unterkategorien bei Affektiven Störungen unterschieden, zu denen auch die Depression zählt.

Vorab zum besseren Verständnis: Unter Affekten wird ein Bündel von Gemütsregungen verstanden, die ein psychisch gesunder Mensch empfinden kann.

Drei Hauptsymptome charakterisieren pathologisch gestörte Gefühlsregungen:

- Pathologisch gedämpfte Affekte (Depression)

- Pathologisch gesteigerte Affekte (Manie)

- Psychosen (Wahnvorstellungen oder Halluzinationen)

ICD-10 unterscheidet sieben Kategorien affektiver Erkrankungen:

- F30 – Manische Episode

- F31 – Bipolare affektive Störung

- F32 – Depressive Episode

- F33 – Rezidivierende depressive Störung

- F34 – Anhaltende affektive Störung

- F38 – Andere affektive Störungen

- F39 – Nicht näher bezeichnete affektive Störung

Es werden nur in den Gruppen F31 bis F33 vier Schweregrade differenziert, ohne diese exakt zu definieren oder Anhaltspunkte zur Abgrenzung zu benennen:

- Leicht

- Mittelgradig

- Schwer ohne psychotische Symptome

- Schwer mit psychotischen Symptomen

Die Dauer einer Erkrankung berücksichtigt ICD‑10 unsystematisch. Es werden die eigenständigen Kategorien F33 für eine rezidivierende (= wiederkehrende) Depression und F34 für eine anhaltende Affektstörung verwendet, letztere wird als Dysthymie bezeichnet. Für die Dysthymie gibt es keine Differenzierung unterschiedlicher Schweregrade. Die ICD‑10‑Klassifizierung macht keine Aussagen zu den Krankheitsursachen.

Die internationale Klassifizierung ICD‑10 ist ein misslungener Versuch, die Erkrankung zu definieren und verschiedene Formen voneinander abzugrenzen. Sie hat mehrere fachliche und methodische Schwachstellen. So sind die Kategorien stark voneinander getrennt und berücksichtigen nicht den kontinuierlichen Verlauf affektiver Dysregulationen. Sie sind straff gebündelt, obwohl jeweils stark voneinander abweichende Krankheitsverläufe vorliegen können. Folgen: Die präzise Erstellung einer Diagnose ist kaum möglich.

Mittlerweile gibt es eine Überarbeitung, die als ICD‑11 im Jahre 2022 in Kraft trat. Die Affektiven Störungen wurden neu strukturiert, was eine Verbesserung gegenüber der alten Version darstellt. Trotzdem bestehen noch viele Schwachpunkte weiter und das Ergebnis ist ebenfalls suboptimal.

Unipolare, bipolare, endogene und reaktive Depression

Im Schwerpunkt geht es hier um die endogene Depression in der monopolaren bzw. unipolaren Form, die auf inneren (= endogenen) oder unklaren Faktoren beruht.

Sie ist von der Bipolaren Depression abzugrenzen, die auch manisch-depressive Erkrankung genannt wird. Die Bipolare Depression ist im Gegensatz zur unipolaren Depression durch den Wechsel zwischen pathologisch übersteigerten Aktivitätsphasen (Manie) bzw. gedämpften Aktivitätsphasen (Depression) gekennzeichnet.

Eine weitere Form ist die durch psychische Stresssituationen ausgelöste reaktive Depression. Die Differenzierung zwischen endogener und reaktiver Depression ist in der Praxis eine Herausforderung. Eine leichte reaktive Depression wird als depressive Verstimmung bezeichnet.

Häufig wird für die endogene Depression auch der Begriff klinische Depression verwendet, um sie von der reaktiven Depression abzugrenzen. Der Begriff „klinisch“ ist allerdings nicht eindeutig, da er auf die Notwendigkeit einer (klinischen) Behandlung hinweist, die aber sowohl eine endogene als auch eine reaktive Depression betreffen kann. Dieser Begriff spielt daher in den folgenden Betrachtungen keine Rolle.

Bezeichnend ist, dass der ICD-10-Katalog die endogene Depression nicht klar von der reaktiven Depression abgrenzt. ICD-10 verortet die reaktive Depression in die Hauptkategorie F32 mit der Bezeichnung als „Depressive Episode“. Die exakte Unterscheidung zwischen endogener und reaktiver Depression ist aber zentral für das Krankheitsverständnis und spielt in den nachfolgenden Betrachtungen eine erhebliche Rolle.

Schwierigkeiten der Diagnose

Die Diagnose einer Depression mit Hilfe von Fragetests ist aufgrund von Auswertungsproblematiken unsicher. Ebenfalls konterkarieren die individuell‑subjektiven Bewertungen eine exakte Messung. Meist wird die Stärke der Erkrankung von der Anzahl der ausgewählten Symptome abhängig gemacht. Eine Begründung dafür gibt es nicht. Darüber hinaus existieren unterschiedliche Testverfahren. Ein besonders häufig genutzter Fragebogen ist der Depressionstest nach I. K. Goldberg, der das Likert-Skalierungsverfahren verwendet. Es werden 18 Fragen mit sechs Antwortmöglichkeiten gestellt. Der Test ist hier zu finden: https://www.netdoktor.de/selbsttests/.

Eine weitere Schwierigkeit ist die allgemein unklare sprachliche bzw. fahrlässige Verwendung des Depressionsbegriffs, die unter anderem aus der Definitions- und Diagnoseproblematik resultiert. Das Wort wird häufig benutzt, um vorübergehende negative emotionale Befindlichkeiten zu beschreiben, die aus medizinischer Sicht fern jedes Verdachts einer Erkrankung sind.

Symptome einer Depression

Im Wesentlichen ist eine endogene Depression oder die gedämpfte Phase einer bipolaren Störung gekennzeichnet durch das Hauptsymptom länger anhaltender Stimmungstiefs (→ Nr. 2 unten). Die gesamte Symptomatik lässt sich vier zentralen Bereichen zurordnen: Denken, Emotionalität, Verhalten und Körper:

- Denken

- Störungen der Konzentrations- und Merkfähigkeit

- Gedankenkreisen

- Grübelzwang

- Denkhemmung und verlangsamtes Denken

- Übertriebener Pessimismus

- Überwiegend negative Denkinhalte

- Vermindertes Selbstvertrauen

- Psychotische Symptomatik mit Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder Realitätsverlust

- Emotionalität

- Stimmungstiefs, die länger als drei Wochen andauern

- Emotionale Verflachung bzw. Erstarrung

- Gefühl innerer Leere

- Unbegründete und nicht korrigierbare Freudlosigkeit oder Traurigkeit

- Ständige, übertriebene Sorge

- Gefühle der Hoffnungslosigkeit

- Innere Unruhe

- Angststörungen und Panikattacken

- Reizbarkeit und Aggressivität

- Gestörtes Selbstwertgefühl

- Libidostörungen, Libidoverlust, sexuelle Gleichgültigkeit

- Unbegründete Schuldgefühle, bis hin zum Schuldwahn

- Verhalten

- Antriebsstörungen und Antriebsblockaden

- Agitiertheit

- Entscheidungsschwäche

- Prokrastination

- Sozialer Rückzug

- Gehemmtes Auftreten

- Mangelnde Fähigkeit, sich abzugrenzen („nicht nein sagen können“)

- Interessenverlust

- Suizidgedanken und Suizidversuche

- Essstörungen

- Körper (somatoforme Störungen)

- Ein- und Durchschlafstörungen

- Frühes Erwachen

- Hohes Schlafbedürfnis

- Tagesmüdigkeit

- Allgemeine Müdigkeit

- Schnelle Erschöpfung

- Veränderter Gesichtsausdruck (zum Beispiel erstarrte oder traurige Mimik)

- Energie- und Kraftlosigkeit

- Leistungseinbruch

- Kreislaufbeschwerden

- Beeinträchtigung des Seheindrucks hinsichtlich Helligkeit, Kontrast und Farbwahrnehmung

- Störungen des Verdauungssystems

- Hauterkrankungen

- Appetitlosigkeit oder Appetitsteigerung

- Auffällige Gewichtsveränderungen, die nicht auf Essstörungen zurückzuführen sind

- Sexualstörungen

- Muskelverspannungen

- Schmerzen

Symptome aus dieser Liste, die nach Negativerlebnissen oder -erfahrungen zeitlich begrenzt auftreten, gelten als reaktive Depression bzw. in leichterer Form als depressive Verstimmung. Die Symptome sind hauptsächlich schlechte Laune, Trauer oder Traurigkeit nach dem Verlust einer nahestehenden Person, begründete Frustrationsgefühle, vorübergehendes oder begründetes Grübeln, sich Sorgen machen, keine Lust auf etwas haben oder sporadische bzw. begründete Schlafstörungen. Gerade Frustrationsgefühle oder Übellaunigkeit wird im Volksmund häufig fahrlässig und fälschlicherweise als Depression bezeichnet. Nach Beseitigung der externen Auslöser verschwindet auch die depressive Verstimmung.

Allerdings kann eine depressive Verstimmung stressbedingt eine reaktive Depression begünstigen oder diese sogar maßgeblich auslösen. Die Entwicklung von der depressiven Verstimmung zur unbedingt behandlungsbedürftigen reaktiven Depression kann unter Umständen auch in einer endogenen Depression enden. Letzteres wird in Kapitel 4 noch genauer analysiert und begründet.

Sowohl die unipolare als auch die bipolare Depression gehören ab der mittelgradigen Intensität nach ICD‑10 zusammen mit der Schizophrenie zu den schwersten psychiatrischen Erkrankungen. Kombination, Intensität und Ausprägung der Symptome sind individuell verschieden, was eine Diagnose zusätzlich erschwert.

Eine länger als drei Wochen andauernde Depression gilt als behandlungsbedürftig. Oftmals unterbleiben therapeutische Maßnahmen, da weder Erkrankte noch Außenstehende den behandlungsbedürftigen Zustand erkennen. Schätzungen gehen von ca. vier Millionen betroffenen Menschen in Deutschland aus.

Depressionserkrankungen erhöhen die Selbstmordrate auf das 30fache. Es wird geschätzt, dass 40 bis 70 Prozent aller Suizide in Deutschland durch sie verursacht werden.

Alternative Diagnose nach Intensität der Einschränkungen des täglichen Lebens

Eine Differenzierung nach Stärke der Einschränkungen in der Bewältigung des Tagesablaufs ist eine sinnvolle Alternative zur ICD-Klassifizierung oder der Summierung von Symptomen und besser vergleich- und unterscheidbar, die Übergänge sind fließend:

- 1. Kategorie - Leichte Depression

Der Patient ist in seinen privaten und beruflichen Aktivitäten noch nicht oder nur leicht eingeschränkt.

- 2. Kategorie - Mittelgradige Depression

Hier werden die Alltagsaktivitäten nur unter Schwierigkeiten gemeistert, wobei die Bandbreite groß ist. Sie reicht von mittelschweren Einschränkungen bis zu Fällen, bei denen der Tagesablauf nur unter Mühe gestaltet werden kann. Bei dieser Kategorie ist deshalb eine Differenzierung in drei oder vier Unterstufen sinnvoll. Die Arbeitsfähigkeit wird zunehmend vermindert, so dass eine Reduzierung der Arbeitszeit oder ein Wechsel in eine als leichter empfundene Beschäftigungsart notwendig wird, zum Beispiel ein Wechsel vom Schichtdienst in den Tagesdienst oder von Reisetätigkeit in den Innendienst. Auch eine vollständige berufliche Veränderung kann notwendig werden.

- 3. Kategorie - Schwere Depression

Private und berufliche Tätigkeiten kommen größtenteils zum Erliegen bis zum kompletten sozialen Rückzug bzw. zur Arbeitsunfähigkeit, oft verbunden mit ausgeprägten Suizidwünschen, die aufgrund meist gleichzeitig bestehender Antriebsstörungen nicht realisiert werden. Leichte Psychosen, beispielsweise Verarmungs- oder Schuldwahn, sind möglich.

- 4. Kategorie - Schwerste Depression

Stärkste psychomotorische Störungen, oft verbunden mit Bettlägerigkeit. In Extremfällen tritt ein Stupor ein, der Patient ist nicht mehr in der Lage, sich alleine anzukleiden, Nahrung aufzunehmen oder die Körperpflege zu betreiben. Psychotische Symptome, wie Wahn oder Halluzinationen, können auftreten, meist auch stärker ausgeprägt, sind jedoch nicht zwangsläufig.

Parallel kann eine Aufzählung einzelner Beschwerden erfolgen, zum Beispiel aus der Denken-Fühlen-Verhalten-Körper-Merkmalsliste oben, wobei die Anzahl der auftretenden Beschwerden bei der kategorischen Einordnung jedoch maximal nur eine untergeordnete Rolle spielen sollte.

Modediagnose „Hochfunktionale Depression“

Auch bei einer Differenzierung nach den Einschränkungen im täglichen Leben ist eine 100%ige Objektivierbarkeit, das heißt ein eindeutiger Rückschluss von den beschriebenen Verhaltensweisen auf die Stärke der tatsächlich individuell empfundenen Gemütseinschränkung, nicht zwangläufig möglich.

Häufig wird die Depression vom Betroffenen nämlich als wesentlich belastender erlebt, als es die Auswirkungen nach außen vermuten lassen. Je höher der soziale Druck ist, dem der Erkrankte ausgesetzt ist, „funktionieren“ zu müssen, desto größer kann diese Diskrepanz sein. So schleppen sich viele Betroffene beispielsweise täglich zur Arbeit und erledigen ihre sonstigen Verpflichtungen, obwohl sie aufgrund ihrer Gemütsverfassung dazu eigentlich nicht mehr in Lage sind.

Für einen solchen Umgang mit der Erkrankung wurde die missverständliche Bezeichnung „Hochfunktionale Depression“ etabliert. Es besteht nicht nur die Gefahr einer Symptomverstärkung aufgrund zusätzlicher Überbelastung, den persönlich und beruflich nahestehenden Personen wird dadurch ebenfalls die Schwere der Erkrankung verschleiert, und das tatsächliche Ausmaß der Erkrankung bleibt unbemerkt.

Multifaktorielle Ätiopathogenese

Ein Mix genetischer, biologischer und psychosozialer Faktoren kann eine Depression auslösen ‑ diese Ursachenhypothese wird als multifaktorielle Ätiopathogenese bezeichnet. Es existiert bis heute kein Modell, das alle potentiellen Auslöser ganzheitlich integriert.

Eine biologische Erklärung als Teil der multifaktoriellen Ätiopathogenese ist die Monoaminhypothese, deren Beschreibung weiter unten folgt. Alternative Erklärungen sind die Hypothese polygenetisch-vererbter Dispositionen oder das Vulnerabilitäts-Stress-Modell.

Die Mär von der „guten Behandelbarkeit“

Glaubt man Pharmakologen und Nervenärzten, ist eine Affekterkrankung mit Standardmedikamenten und Psychotherapie ohne Abstriche an Lebensqualität gut behandelbar. Es wird gerne übersehen, dass die Erfolge der konservativen Behandlungsmethoden ernüchternd sind.

All dies widerspricht der allgemein ungünstigen Krankheitsverlaufsprognose, die in zahlreichen Veröffentlichungen bzw. Studien dokumentiert ist (→ Härter/Bermejo/Niebling, Praxismanual Depression, Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2007, www.lbib.de/...).

Die Erfolgsaussichten klassischer Kombinationstherapien (Psychotherapie + Antidepressiva) sind ernüchternd:

- Bei etwa 1/3 der medikamentös und psychotherapeutisch Behandelten verschwindet die Depression. In der Regel sind die Gründe der Gesundung nicht auf bestimmte (Einzel-)Maßnahmen zurückzuführen.

- Etwa 1/3 der mit Antidepressiva und psychologisch Behandelten bekommen ihre Situation nur unzulänglich in den Griff – mit Nebenwirkungen bzw. deutlichen Abstrichen an Lebensqualität. Schon hier kann von einer Heilung im eigentlichen Sinne nicht mehr die Rede sein.

- Beim letzten Drittel wirken Medikamente und Psychotherapie nicht und die Präparate verschlechtern die Situation in manchen Fällen noch durch ihre massiven Nebenwirkungen. Das gilt insbesondere für Patienten mit schwerer oder schwerster Depression. Ihnen bleiben noch die restlichen Behandlungsmethoden, beispielsweise Elektrokrampftherapie, Schlafentzug oder die Magnetfeldtherapie, die in der Regel ebenfalls längerfristig nicht zu einem Erfolg führen.

Diese Verteilung wird als Drittel-Faustregel bezeichnet und vergleichbare Verteilungen gibt es auch bei der Behandlung anderer neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen.

Die Fehleinschätzung einer „guten Behandelbarkeit“ passt auch zu den vielen kontraproduktiven Medienbeiträgen, die Betroffenen Mut machen sollen und das Gegenteil erreichen. Dort erhalten sie „Tipps“ wie „verbessern Sie Ihre Stimmung durch positive Aktivitäten, treiben Sie Sport, denken Sie positiv, gehen Sie Ihren Hobbys nach, steigern Sie Ihre Wertschätzung“ etc. Jeder, der eine Depression oder bipolare Erkrankung aus eigener Erfahrung kennt, spürt die Ratlosigkeit hinter derartig floskelhaften, gut gemeinten Ratschlägen. Diese sind darüber hinaus geeignet, die Erkrankung zu verharmlosen, erwecken den falschen Eindruck einfacher Behandlungsstrategien und unterstellen eigene Verfehlungen und damit eine Mit- oder sogar Hauptschuld an der Erkrankung.

Der ungünstige Erkrankungsverlauf resultiert vor allem aus der unzulänglichen Wirksamkeit von Antidepressiva. So wurde im Rahmen von Initiativen zur Verbesserung der Qualität pharmazeutischer Produkte festgestellt, dass selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) bei 38% der Behandlungen keinerlei Wirkungen zeigen, wobei über den Behandlungserfolg der restlichen 62 % keine Informationen vorliegen. Ähnliche Bewertungen liegen auch bei anderen neurologischen Erkrankungen vor. Bei Medikamenten gegen Morbus Alzheimer lag die Quote der Unwirksamkeit sogar bei 70% (Quelle: Spear/Heath-Chiozzi/Huff, Clinical application of pharmacogenetics, in: Trends in Molecular Medicine, Vol. 7/No. 5, Mai 2001).

Die Ergebnisse einer Metastudie über die Wirkung von SSRI und SSNRI (Serotonin‑Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) aus dem Jahre 2008, die nach ihrer Veröffentlichung eine breite mediale Aufmerksamkeit bekamen und auf der Auswertung von etwa 50 Einzelstudien beruhten, waren noch niederschmetternder: Sie ergaben klare Beweise, dass die Medikamente nicht wirksamer sind als die Scheinpräparate (Quelle: Kirsch et al. 2008, Public Library of Science Medicine, Bd. 5). Nur bei schweren Erkrankungsfällen wurde ein kleiner und unbedeutender Unterschied zum Placebo festgestellt. Allerdings betraf die Untersuchung ausschließlich Studien über die Wirkstoffe Fluoxetin, Venlafaxin, Nefazodone und Paroxetin, so dass die Aussagen nicht auf alle Medikamente dieser Wirkmechanismen übertragen werden können. Die Resultate sind jedoch typisch und bestätigen die erwähnten Vorbehalte. Mit interessanten Details zu Paroxetin beschäftigt sich auch der folgende Abschnitt (→ Die Studie 329 des Paroxetin-Herstellers GlaxoSmithKline).

Die Studienergebnisse von Kirsch et al. wurden nach ihrer Publikation von Pharmaherstellern und Fachärzten kritisiert. Prof. Ulrich Hegerl vom Universitätsklinikum Leipzig entgegnete, dass „(...) die Schlussfolgerung dieser Übersichtsstudie aber auf mehreren Fehlern beruht. Klinische Studien wie die, die Kirsch und sein Team von der University of Hull überprüft haben, sollten die prinzipielle Wirksamkeit der Antidepressiva überprüfen. In solchen Untersuchungen werden die Patienten umsorgt, aktiviert, sie erhalten Zuspruch, es wird ihnen Hoffnung vermittelt. Dabei kommt es zu einem riesigen Placebo-Effekt. Deshalb ist der Unterschied zwischen der Wirkung der Scheinmedikamente, die da verabreicht werden, und den echten Mitteln, so gering, wie Kirsch jetzt kritisiert. Denn diese Versorgung hilft zwar auch den Patienten, die das echte Medikament erhalten, die Wirkung der Maßnahmen addiert sich aber nicht.“ (Quelle: Markus C. Schulte von Drach im Interview mit Ulrich Hegerl am 17.5.2010, Studie zu Antidepressiva - „Diese Berichte werden Menschenleben kosten“, SZ.de, Süddeutscher Verlag, München 2010, http://www.sueddeutsche.de/wissen/...).

Sind diese Einwände berechtigt? Zunächst ist es nicht möglich, die ca. 50 Einzelstudien hinsichtlich der Aussagen von Ulrich Hegerl zu prüfen, beispielsweise bezüglich der „Umsorgung“ der Teilnehmer. Mindestens genauso wahrscheinlich ist ein unpersönlicher, wenig umsorgender Studienablauf. Und selbst wenn es so wäre: Ist eine medizinische Behandlung außerhalb von Studien denn in der Regel nicht ebenso „umsorgend“? Bei genauer Betrachtung macht gerade dieser Einwand deutlich, dass die Medikamente und die Scheinmedikamente sich von ihrer Pharmakodynamik nicht oder kaum unterscheiden. Denn es müsste doch wenigstens ein ausreichend signifikanter Unterschied zwischen Placebo und einem Medikament feststellbar sein, auch wenn unterstellte Wirkungen durch Aktivierung und Umsorgung und die durch den echten Wirkstoff sich niemals „mathematisch“ verdoppeln und das auch niemand fordert.

Es ist natürlich viel von überzeugten SSRI‑ und SSNRI‑Therapeuten verlangt, sich kritisch über deren Wirksamkeit zu äußern. Denn das bedeutet, die eigene auf diesen Präparaten beruhende Behandlungsstrategie zumindest teilweise in Frage stellen zu müssen. Unverständlich bleiben jedoch unpräzise und hilflose Argumentationen wie die oben zitierten von Ulrich Hegerl. Es lässt darauf schließen, dass den Studienaussagen nichts Substanzielles entgegenzusetzen ist.

Solche Äußerungen sind leider keine Einzelfälle und einige könnte man auch als bewusst gezündete „rhetorische Nebelkerzen“ deuten. Das Problem liegt jedoch auch im beschränkten Angebot medikamentöser Behandlungen gegen Affektstörungen, die fast ausschließlich auf der Manipulation von Monoaminen beruhen. Denn was sollten Psychiater auch sagen, wenn sie kaum eine andere Möglichkeit haben, ihre Patienten medikamentös zu behandeln?

Das leitet über zu den Herstellern, die sich ebenfalls am Monoamin-Mythos abarbeiten. Die Herstellerfinanzierung der meisten Antidepressivastudien ist problematisch. In verschiedenen Beiträgen wird berichtet, dass Pharmaunternehmen ihre eigenen Medikamente durchweg besser beurteilen als Vergleichspräparate und darüber hinaus massiv Studien unveröffentlicht lassen, die keinen Wirksamkeitsnachweis ihrer Wirkstoffe erbringen (Quellen: Hansen RA et al., Internal Med, 9/2005; Whittington CJ et al., Lancet 2004, Artikel im New England Journal of Medicine vom 17.1.2008). Eine Übersicht über den Themenkomplex enthält folgende Web-Seite: www.adfd.org/Manipulation bei Antidepressiva-Studien.

Die Studie 329 des Paroxetin-Herstellers GlaxoSmithKline

Ein gutes Beispiel, dass bei nicht herstellerunabhängig erstellten Studien Misstrauen berechtigt ist, betrifft eine zwischen den Jahren 1994 und 1998 durchgeführte Studie über die Wirksamkeit und Verträglichkeit des SSRI-Wirkstoffes Paroxetin an Heranwachsenden mit einer unipolaren Depression (Quelle: Paroxetin bei Jugendlichen unwirksam, Pharmazeutische Zeitung online, 17.9.2015, Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH, Eschborn 2015, http://www.pharmazeutische‑zeitung.de/...).

Im Juli 2001 veröffentlichte ein 21-köpfiges Team um den Psychiater Martin Keller von der Brown University School of Psychiatry and Human Behavior, Providence/USA, die besagte Untersuchung über Produkte des damaligen Pharmaherstellers SmithKline Beecham (heute: GlaxoSmithKline) in der rennomierten Fachzeitschrift Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (M. Keller et al., Efficacy of Paroxetine in the Treatment of Adolescent Major Depression: A Randomized, Controlled Trial, http://www.jaacap.com/...).

Die Zusammenfassung der damaligen Studienergebnisse belegte eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit der Paroxetin-Präparate von SmithKline Beecham ‑ Handelsnamen Paxil bzw. Seroxat ‑ bei Kindern und Jugendlichen (Originalzitat aus dem Abstract: „Paroxetine is generally well tolerated and effective for major depression in adolescents.“).

Diese positiven Schlussfolgerungen der Autoren wurden jedoch von Beginn an in Zweifel gezogen, da sie der ausführlichen Studiendokumentation völlig widersprachen. Die Studie wurde erstmals im Jahre 2002 von einem Mitarbeiter der amerikanischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel U. S. Food and Drug Association (FDA) bis ins Detail überprüft. Dieser stellte fest, dass Paroxetin gegenüber dem Placebo keine signifikante Überlegenheit zeigte. Das gilt auch für das in der Studie zum Vergleich herangezogene trizyklische Antidepressivum Imipramin. Die jeweils achtwöchigen Verabreichungen bewirkten auf der 66 Punkte umfassenden Hamilton-Skala eine Verbesserung um 10,7 Punkte (Paroxetin), 9,0 Punkte (Imipramin) beziehungsweise 9,1 Punkte (Placebo). Die Abweichungen zum Placebo waren somit minimal und weit jenseits eines Wertes, der als brauchbar anzusehen ist. Signifikant hingegen waren die Nebenwirkungen: Paroxetin erhöhte beispielsweise die Suizid-Gefahr erheblich, Imipramin ging mit einem erhöhten kardiovasuklären Risiko einher.

All das hat den Markt für Paroxetin bei Jugendlichen zunächst nicht tangiert. Alleine in den USA wurde 2002, also im Jahr der ersten Überprüfung durch die US-amerikanische FDA, über zwei Millionen mal Paroxetin für Kinder und Jugendliche verordnet.

Erst aufgrund Nachforschungen britischer Journalisten und ihrer Veröffentlichungen in verschiedenen BBC‑Reportagen wurden die britische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel Medicines and Healtcare Products Regulatory Agency und auch ihr US-amerikanisches Pendant FDA ‑ die FDA nun schon zum zweiten Mal nach 2002 ‑ auf den Fall aufmerksam. Im Juni 2003 informierten beide Behörden Fachkreise und Ärzte und wiesen diese an, Paroxetin nicht mehr an Jugendliche unter 18 Jahren zu verschreiben.

Die Verfehlungen im Zusammenhang mit dieser Studie waren sehr komplex und gingen über manipulative Formulierungen im Studien-Abstract weit hinaus. Es wurden nicht nur Ergebnisse manipuliert und zurückgehalten. Die Namen einiger Studienteilnehmer hatte man sich ausgedacht und mindestens drei Jugendliche wurden nach Suizidversuchen mit der Begründung aus der laufenden (!) Studie ausgeschlossen, sie seien ungeeignet für eine Teilnahme.

Auch die Vermutung eines Herausgebers des British Medical Journals, dass die Textentwürfe der Studiendokumentation von Ghostwritern des Herstellers geschrieben wurden, hat sich bestätigt. GlaxoSmithKline beauftragte die auf Pharmaprodukte spezialisierte PR-Agentur Scientific Therapeutics Information mit der Erstellung des Fachartikels, der später unter dem Namen von Martin Keller veröffentlicht wurde. (Quelle: Controversial Paxil paper still under fire 13 years later, 2.4.2014, The Brown Daily Herald, Providence, Rhode Island/USA, 2014, http://www.browndailyherald.com/...).

Das passt zu dem Fakt, dass die 21 angegebenen „Mitautoren/-innen“, allesamt die Crème de la Crème der amerikanischen Kinderpsychiatrie, überhaupt nicht direkt an der Durchführung der Untersuchung beteiligt waren.

Darüber hinaus arbeiteten damals der „Studienleiter“ Martin Keller und mindestens einer der „Mitautoren“, hier: James P. McCafferty, für SmithKline Beecham. Einen Hinweis auf Interessenkonflikte sucht man im Studiendokument jedoch vergeblich.

Es stellte sich heraus, dass SmithKline Beecham bzw. GlaxoSmithKline Studien im Zusammenhang mit Paroxetin-Präparaten schon immer manipulierte und diesen niemals eine Wirksamkeit hätte attestiert werden dürfen, die über die Placebowirkung hinausreicht.

Die Verfehlungen des Herstellers führten zum größten Strafverfahren in der Geschichte der Pharmazie. Im Jahre 2012 akzeptierte GlaxoSmithKline eine Strafe in Höhe von 3 Milliarden US‑Dollar wegen verschiedener Manipulationen, hauptsächlich jedoch im Zusammenhang mit der Studie 329.

Dennoch hält die Diskussion um den Wirkstoff und die Veröffentlichung an. Trotz mehrfacher Aufforderung in den Jahren 2003, 2005 und 2009, die Studie nachträglich zurückzuziehen, weigern sich die Herausgeber des Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry bis heute. Im Jahre 2013 wurde dieses Anliegen erfolglos dem Hersteller GlaxoSmithKline vorgetragen.

Dass die Studie 2015 nochmals begutachtet und der Skandal damit weiter ein Thema bleibt, ist der Initiative der Forschergruppe Restoring Invisible and Abandoned Trials/RIAT und dem British Medical Journal zu verdanken.

Bis heute (Stand März 2023) sind Paroxetin-Präparate auf dem Markt und werden gegen verschiedene psychiatrische Erkrankungen verschrieben.

Die monoaminen Botenstoffe und die Monoaminhypothese

Die medizinische Forschung konzentriert sich vor allem auf die monoaminen Neurotransmitter Noradrenalin und Serotonin, denn beide sollen mit einer Depression in einem engen Zusammenhang stehen. Die meisten der sich auf dem Markt befindlichen Medikamente manipulieren die Reizübertragung beider Substanzen zwischen Nervenzellen. Die Frage nach den genauen Kausalitäten zwischen Störungen im Noradrenalin- und Serotoninstoffwechsel und einer Affekterkrankung bleibt unbeantwortet. Es gibt hier leider keine einheitliche Meinung.

Diese sogenannte Monoaminhypothese wird von vielen Forschern bezweifelt (Quelle u. a.: Köhler 2005), da die lange Verzögerungszeit der Wirkung eher für andere Ursachen spricht. Die Medikamente wirken nach der Einnahme an den Übertragungsstellen der Nervenzellen sofort, während die eigentliche depressionsmindernde Wirkung ‑ sofern überhaupt eine eintritt, siehe oben ‑ in den meisten Fällen erst nach mehreren Wochen einsetzt. Viele Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass eher nachgelagerte Prozesse für die Minderung der Symptome verantwortlich sind.

Darüber hinaus werden die langen Wirkungsverzögerungszeiten vieler Substanzen auch mit Placebo-Effekten in Zusammenhang gebracht.

Viele Mediziner sehen ein weiteres Problem im breiten Wirkungsspektrum der Antidepressiva und schließen eher auf eine beruhigende, angstlösende Wirkung der Mittel anstatt einer Senkung der depressiven Symptomatik (Quelle: Moncrieff/Kirsch 2005).

Wegen der Skepsis bezüglich Serotonin und Noradrenalin wird derzeit verstärkt nach Möglichkeiten geforscht, andere monoamine Neurotransmitter zu beeinflussen. So soll der relativ neue Wirkstoff Bupropion (Handelsname Elontril) Dopamin manipulieren. Andere Forschungsaktivitäten beschäftigen sich mit der Manipulation des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure (GABA).

1.2 Ursachen einer Depression auf Zellebene (Mikrosicht) ▲

Nach der Monoaminhypothese werden Botenstoffmängel oder Botenstoffübertragungsstörungen an den Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen vermutet. Das betrifft vor allem die beiden Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin, denen stimmungsaufhellende bzw. antriebsfördernde Wirkungen unterstellt werden.

Eindeutige Aussagen und schlüssige Erklärungen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen gibt es nicht. Es wird nichts darüber ausgesagt, ob der angebliche Serotonin- oder Noradrenalinmangel eine Depression verursacht, ob der Zusammenhang umgekehrt ist oder ein anderer Zusammenhang besteht. Niedrige Serotoninwerte von bis zu ‑50% sind bei vielen Depressiven in verschiedenen Körperflüssigkeiten (Blutserum, Urin, Speichel oder Liquor) messbar, jedoch gibt es auch Untersuchungen, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen. Die Höhe des Serotoninspiegels ist nur bedingt aussagekräftig, denn die Werte in verschiedenen Körperflüssigkeiten sagen nichts aus über die unmittelbaren Vorgänge an den Kontaktstellen der Nervenzellen im Gehirn.

So gehen die Meinungen über die Serotoninwirkungen weit auseinander. Ein Artikel des Magazins Zeit Wissen aus dem Jahre 2008 fasst die Kontroverse sehr anschaulich in wenigen Sätzen zusammen: „Der Botenstoff Serotonin hat eine erstaunliche Karriere als Glückshormon hingelegt. Maßgeblich beteiligt daran waren Werbemaßnahmen für Medikamente. Seit 1965 verdächtigen Ärzte einen niedrigen Serotonin-Spiegel im Gehirn, für Depressionen verantwortlich zu sein. Doch die große Zeit des Botenstoffs begann in den 80er Jahren. Damals wurde eine neue Art von Antidepressiva entwickelt, die Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI, berühmt wurde vor allem Prozac, in Deutschland unter dem Namen Fluctin im Handel). Diese sollen verhindern, dass die Nervenzellen im Gehirn das ausgeschüttete Serotonin zu schnell wieder aufnehmen. Auf der deutschen Internetseite des Pharmaherstellers Pfizer steht nach wie vor: «Bei einer Depression besteht ein Mangel an Serotonin.» Doch dies konnte bis heute keine Studie nachweisen. Manche Depressive haben sogar einen höheren Serotonin-Spiegel als Gesunde. Was ein normaler Wert ist, weiß ohnehin niemand. Außerdem dauert es in der Regel mehrere Wochen, bis die SSRI bei Patienten Wirkung zeigen, obwohl die Wiederaufnahme-Hemmung schon nach den ersten Tabletten einsetzt. Viele Forscher vermuten inzwischen, dass Serotonin nur indirekt mit der Depression zu tun hat. Die irische Medikamenten-Aufsichtsbehörde jedenfalls untersagte 2003 einem Pharmahersteller, in Informationsbroschüren zu behaupten, das Antidepressivum korrigiere ein chemisches Ungleichgeweicht im Gehirn.“ (Quelle: Eva‑Maria Schnurr, Gefährliche Helfer, Zeit Wissen 2/2008, Zeitverlag Gerd Bucerius, Hamburg).

Kenntnisse von an affektiven Vorgängen beteiligten Neurotransmittern und deren genaue Wirkungen sind sehr rudimentär - und das betrifft nicht nur Serotonin oder Noradrenalin. Es wird mittlerweile von etwa 1.000 Substanzen ausgegangen, die bei der Übertragung von Nervenreizen alleine für Gefühlsregungen eine Bedeutung haben (Quelle: C. Eberhard‑Metzger, Glück ist, wenn die Chemie stimmt, in: Bild der Wissenschaft, Konradin Medien GmbH, Leinfelden-Echterdingen 1999, www.wissenschaft.de/.../65655/).

So wurden weitere Neurotransmitter identifiziert, die hier eine Rolle spielen könnten, beispielsweise Dopamin, Acetylcholin, Aspartam, Dimethyltryptamin, Histamin oder die Gamma-Aminobuttersäure (GABA).

Auch eine Vielzahl von Endorphinen bzw. Neuropeptiden ist in die Nervenreizübertragung und -weiterleitung involviert. Die Existenz unbekannter Botenstoffe ist ebenso wahrscheinlich. Weiter gibt es zahlreiche Neuromodulatoren wie Spurenamine, die Gefühle und Empfindungen im Nervensystem steuern und in ihrer Wirkung noch wenig erforscht sind. Viele Nervenzellen schütten Kotransmitter aus, die ebenfalls zur Gruppe der Neuromodulatoren gehören und im Bereich der Emotionen stark steuernd eingreifen. Deren Wirkungsmechanismen sind noch so gut wie unbekannt.

Andere wichtige Substanzen sind Neutrophine oder Nervenwachstumsfaktoren, die als Neurostimulatoren für die Entwicklung und Funktionsfähigkeit von Nervenzellen eine große Bedeutung haben. Der wichtige Nervenwachstumsfaktor BDNF (Brain-derived neurotropic factor) wird aktuell verstärkt erforscht. Ein BDNF-Mangel wird mit verschiedenen Nervenerkrankungen in Verbindung gebracht, unter anderem auch mit Affektstörungen.

Die zahlreichen Symptome einer Depression verweisen ebenfalls auf einen komplexen Ursachenmix: Eine auf Ungleichgewichte weniger Botenstoffe basierende Erklärung der Erkrankung ignoriert eine Symptomvielfalt, die nicht ausschließlich durch Stimmungstiefs oder Antriebsarmut gekennzeichnet ist.

Mit den gängigen Medikamenten ist man derzeit lediglich in der Lage, die Übertragung monoaminer Neurotransmitter zu manipulieren, wobei noch nicht einmal die genauen Wirkmechanismen der Präparate verstanden werden: Durch Tricks wird erreicht, dass die Botenstoffe länger im synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen verbleiben. Auch auf die Reizweiterleitung innerhalb der Nervenzellen in deren faserartigen Axonen haben die Medikamente keinen direkten Einfluss.

Eine direkte Erhöhung der Botenstoffe in der Zelle ist pharmakologisch nicht möglich und würde darüber hinaus mit hoher Wahrscheinlichkeit unerwünschte Gegenreaktionen der Nervenzellen auslösen. Eine industrielle Produktion von Serotonin gilt als ausgeschlossen, und ein solches (fiktives) Präparat würde nicht in der Lage sein, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Ebenfalls ist zu erwarten, dass längerfristig eingenommenes Serotonin ‑ mal hypothetisch unterstellt, es erreiche die Nervenzellen im Gehirn gezielt ‑ eine Gegenreaktion serotonerger Neuronen zur Folge hätte, indem diese ihre Eigenproduktion noch weiter drosseln. Ein weiteres Szenario ist die Reduktion der Anzahl von Serotoninrezeptoren aufgrund einer externen Serotoninzufuhr.

Die zentrale Frage lautet: Ist die Monoaminhypothese plausibel und sind die Wirkungsmechanismen derzeit verfügbarer Antidepressiva geeignet, eine Depression erfolgreich zu therapieren? Zur Beantwortung müssen die Wirkungsmechanismen der Medikamente und die Konsequenzen ihrer Anwendung umfassend bewertet werden, woraus 14 Einwände resultieren:

- Antidepressiva bewirken lediglich die Erhöhung von Botenstoffen im synaptischen Spalt.

- Die Mehrzahl der Medikamente zielen nur auf ein bis zwei Botenstoffarten, obwohl es wesentlich mehr gibt, beispielsweise weitere monoamine Neurotransmitter oder Neuropeptide.

- Es gibt keinen Nachweis, dass eine verminderte Konzentration bestimmter Botenstoffe im synaptischen Spalt die Ursache einer Depression ist.

- Sämtliche anderen Mechanismen des komplexen Reizübertragungsprozesses werden durch die Medikamente nicht gezielt verändert.

- Eine substanzielle Erhöhung der Botenstoffe in den Nervenzellen bzw. Synapsen findet nicht statt.

- Neben monoaminen Botenstoffen und Neuropeptiden gibt es noch Neuromodulatoren, die an der Reizübertragung zwischen Nervenzellen beteiligt sind, beispielsweise Spurenamine oder Kotransmitter.

- Die Manipulation der Botenstoffkonzentrationen birgt die Gefahr des Auslösens von Nebenwirkungen aufgrund unkalkulierbarer Gegenreaktionen betroffener Nervenzellen.

- Die selektive Botenstoffmanipulation während der Reizübertragung wirkt sich ggf. negativ auf die restlichen Botenstoffe der Zelle und den Reizübertragungsprozess im Allgemeinen aus, wodurch sich ebenfalls zahlreiche Nebenwirkungen erklären lassen.

- Die Manipulation von Botenstoffen wirkt sich ggf. negativ auf andere Funktionen der Zelle aus, und dies hat möglicherweise weitere unkalkulierbare Nebenwirkungen zur Folge.

- Die Medikamente entfalten ihre Wirkung ungesteuert im gesamten Gehirn und wirken sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf nicht betroffene Nervenzellen und deren Neurotransmitterstoffwechsel als auch auf andere Zellvorgänge ungünstig aus. Das birgt die Gefahr weiterer Nebenwirkungen.

- Den Reizweiterleitungsprozess in den Nervenfasern können die Medikamente nicht beeinflussen.

- Die Einnahme von Psychopharmaka ist ein statischer Prozess und erfolgt meist einmal täglich oder deren Aufnahme wird mit Hilfe von Wirkstoffverzögerungsmechanismen über einen längeren Zeitraum verteilt (Retard-Wirkung). Das Geschehen in den Nervenzellen ist demgegenüber ein hochkomplexer, dynamischer Prozess, der durch ständige, oftmals sekundenschnelle Anpassungen charakterisiert ist.

- Die Symptomvielfalt einer Depression lässt auf eine entsprechende Ursachenvielfalt auf der Zell- und Organebene schließen. So beeinflusst Serotonin gegebenenfalls die Stimmungslage positiv, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als einzige Substanz. Und wie sollen mit der alleinigen Manipulation des Serotonins Antriebsblockaden, emotionale Erstarrung und Schwierigkeiten mit Konzentration und Gedächtnis und die anderen zahlreichen Symptome beseitigt werden?

- Weitere potentielle zellbiologische oder hirnorganische Ursachen einer Depression bleiben unberücksichtigt.

Das Ergebnis aus diesen 14 Einwänden: Bedingt durch ihren unvollständigen und manipulativen Ansatz sind die gängigen Antidepressiva nicht im Mindesten in der Lage, den Anforderungen an eine ursächliche Therapie gerecht zu werden. Die hohe Unzufriedenheit bei vielen Erkrankten und deren Angehörigen und die von fachlicher Seite geübte Kritik decken sich mit der oben erwähnten Tatsache, dass mindestens 2/3 der Behandelten nicht oder nur bedingt von ihnen profitieren.

Erste Schlussfolgerungen ergeben sich vor allem aus den Einwänden 1 bis 6, 11, 12 und 14, die eine wesentlich komplexere neuronale Funktionsstörung nahelegen und zur ersten These führen:

- Depressionserkrankungen beruhen auf komplexen Störungen neuronaler Funktionen.

Eine fehlerhafte Reizübertragung aufgrund von Problemen mit einzelnen monoaminen Botenstoffen ist nur eine mögliche Ursache der Erkrankung. Ebenso sind andere Fehler bei der Reizentstehung, Reizübertragung als auch der Reizweiterleitung in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus kommen auch Störungen neuronaler Aktivitäten in Frage, die einen gänzlich anderen Charakter haben.

Gliazellen: Mehr als nur Statisten im Zentralnervensystem

Die Gliazellen wurden bis vor wenigen Jahren noch kaum beachtet, obwohl ihre Anzahl im menschlichen Gehirn auf bis zu 100 Billionen geschätzt wird und das Gehirn eines Menschen in manchen Arealen bis zu 50-mal mehr Gliazellen als Neuronen haben kann. Bei einer Untersuchung des Gehirns von Albert Einstein fand die Forscherin Marian Diamond in den 1970er Jahren heraus, dass dessen assoziativer Cortex, ein wichtiges Areal des vorderen Großhirns, bedeutend mehr Gliazellen enthielt als der eines durchschnittlich begabten Menschen (Quelle: Bild der Wissenschaft, Konradin Medien GmbH, Leinfelden-Echterdingen 9/2008). Der Begriff Hirnzellen schließt daher, neben den verschiedenen Neuronenarten, die Gliazellen ein. Gliazellen werden durch Antidepressiva nicht beeinflusst.

Zunächst wurde den Gliazellen nach ihrer Entdeckung im 19. Jahrhundert durch Rudolf Virchow nur eine Funktion als „Nervenkitt“ zur Stützung der Neuronen zugeschrieben.

Nach und nach hat sich das Wissen über ihre Funktionen erhöht und seit einigen Jahren ist bekannt, dass eine bestimmte Sorte von Gliazellen, die Astrozyten, sogar den Informationsaustausch an den Synapsen der Neuronen modulieren, indem sie eigenständig Neurotransmitter ausschütten. Weiter sind Astrozyten für den An‑ und Abtransport von Flüssigkeit zuständig und nehmen überschüssige Kalium‑Ionen während der Reizweiterleitung auf. Bestimmte Typen von Astrozyten sind in der Lage, Neurogenese zu betreiben, das heißt sich in Neuronen umzuwandeln, um Lücken aufzufüllen. Neueste Forschungen weisen darauf hin, dass Astrozyten auch aktiv den Glukosetransport ins Gehirn steuern (Quelle: Pharmazeutische Zeitung online, Gliazellen regulieren aktiven Zuckertransport ins Gehirn, Avoxa-Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH, 12.8.2016, http://www.pharmazeutische-zeitung.de/...).

Darüber hinaus stellen die Mikrogliazellen das Immunsystem des Gehirns dar und sind für den Abtransport schädlicher Stoffe, beispielsweise von Teilen abgestorbener Zellen, zuständig.

Andere Typen von Gliazellen bilden die weiße Myelinschicht, welche die Axone der Neuronen voneinander isoliert und für die Nervenreizweiterleitung wichtig sind. Diese Gliazellen werden im Gegensatz zur „grauen Substanz“, den eigentlichen Nervenzellkörpern, als „weiße Substanz“ bezeichnet. Im Rückenmark und Gehirn sind das die Oligodendrozyten und außerhalb davon im peripheren Nervensystem die Schwann'schen Gliazellen.

Forscher der Universität Stanford/Kalifornien (Quelle: Barres et al. 2005) haben nachgewiesen, dass Gliazellen für die Anzahl der von Nervenzellen gebildeten synaptischen Verbindungen verantwortlich sind und an regenerativen Vorgängen im Gehirn mitwirken.

Die oben beschriebenen Funktionen sind aber nur ein kleiner Teil dessen, was Gliazellen im Nervensystem leisten. Quintessenz: Die Qualität der Informationsverarbeitung und der Gesundheitszustand eines Gehirns hängen wesentlich von den Gliazellen ab. Daher nun die zweite These, die aus den Einwänden 1, 3, 4 und 14 der Aufzählung oben folgt:

- Dysfunktionale Gliazellen sind weitere potentielle Störer neuronaler Aktivitäten und damit eine potentielle Ursache einer Depressionserkrankung.

Neben den Nervenzellen haben Gliazellen, welche unter anderem für die neuronale Ver- und Entsorgung und die Isolation der Nervenzellfasern zuständig sind und sich auch aktiv an der neuronalen Kommunikation und Neurogenese beteiligen, einen Anteil an der Gehirnfunktionalität. In ihrer Funktionsfähigkeit gestörte Gliazellen sind möglicherweise sowohl ausschließlich als auch zusätzlich für eine Erkrankung verantwortlich.

1.3 Gehirnlandkarte (Makrosicht) ▲

Für ein umfassendes Verständnis einer Affekterkrankung sind Überlegungen unzureichend, die sich ausschließlich an Funktionsweise und Funktionsfähigkeit einzelner Zellen orientieren. Schon bei der Diskussion über die Schwachstellen der Wirkungsmechanismen gängiger Antidepressiva wurde mit Einwand 10 kritisiert, dass diese auch in nicht betroffenen Bereichen unerwünschte Aktivitäten entfalten und Nebenwirkungen verursachen. Einwand 14 weist darauf hin, dass andere hirnorganische Begründungen einer Affektstörung nicht berücksichtigt werden. Einer dieser Gründe könnte in der ausschließlichen bzw. überwiegenden Erkrankung von Hirnarealen liegen, die funktionell mit Affekten in einem direkten oder indirekten Zusammenhang stehen.

1.3.1 Gehirnareale und Funktionen

Das Gehirn eines Menschen hat ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen mit einer unüberschaubaren Verflechtung untereinander. Jede Nervenzelle kann bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen unterhalten. Dazu kommt noch eine je nach Hirnareal zehn- bis zu fünfzigfach höhere Anzahl von Gliazellen. Einige Wissenschaftler und Philosophen bezeichnen das Gehirn als die „komplexeste Struktur des Universums“, was jedoch ziemlich vermessen ist, da bisher hauptsächlich irdische Strukturen einigermaßen bekannt sind.

Das komplexeste Gebilde im Universum?

Dass ein Gehirn ein komplexes Organ ist, steht außer Zweifel. Es hilft aber nicht weiter, sich davon entmutigen zu lassen, denn es besteht in erster Linie aus den beiden oben genannten Zellarten. Und beide Zellarten ‑ Neuronen und Gliazellen ‑ haben nur eine einzige Aufgabe: für eine korrekte Reizverarbeitung, das heißt Reizentstehung, ‑weiterleitung und ‑übertragung, zu sorgen. Bestimmte Gliazellen, wie Astrozyten, sind sogar zur Neurogenese fähig, woraus neue Nervenzellen hervorgehen. Natürlich sind auch Nebenaspekte bei jeder ganzheitlichen Betrachtung zu beachten, beispielsweise die Blutgefäßzellen des Gehirns, die mit ihrer Versorgungsfunktion indirekt ebenfalls der Reizverarbeitung dienen. Die Hauptakteure des Gehirns sind aber Nerven- und Gliazellen.

Warum sind die Erfolge im Verständnis und in der Behandlung neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen so dünn gesät? Liegt eine Ursache vielleicht auch an übertriebenen Ängsten und übertriebenem Respekt vor der scheinbar undurchschaubaren Komplexität des Untersuchungsobjekts? Steht dem Fortschritt entgegen, dass im Hinterkopf jedes Menschen, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, immer die Legende vom „komplexesten Gebilde des Universums“ herumgeistert und ihn damit negativ beeinflusst und hemmt?

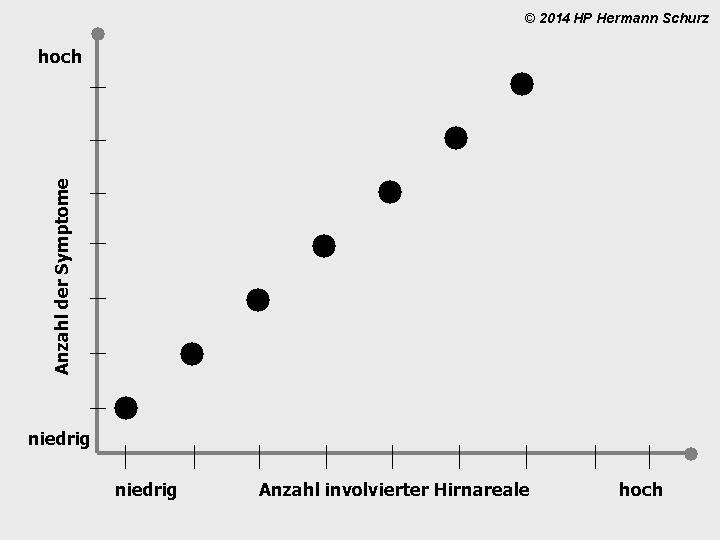

Aber wie sieht die Realität abseits vom „komplexesten Gebilde des Universums“ aus? Betrachtet man Hirnpräparate, beispielsweise Hirngewebeschnitte, fällt die Uniformität der „grau-weißen Masse“ sofort auf. Berücksichtigt man diese Gleichförmigkeit (→ Abbildung 1) bei der Beurteilung hunderter offizieller Klassifizierungen unterschiedlicher neurologisch‑psychiatrischer Erkrankungen, die eine ähnlich große Anzahl unterschiedlicher Erkrankungsursachen suggerieren, stellt sich doch folgende Frage: Wie sollen so viele verschiedene Erkrankungen und Ursachenhypothesen eigentlich begründet werden, wenn das Gehirngewebe letztlich doch ziemlich uniform ist?

ABBILDUNG 1: EIN HIRNSCHNITT (LATERAL)

Abbildung 1: Ein Schnitt durch das menschliche Gehirn. Deutlich zu erkennen sind die Hirnwindungen mit den außenliegenden, grauen Bereichen der Nervenzellen. Zwar gibt es eine Menge verschiedener Subtypen von Nervenzellen, in Aufbau und Funktion sind sie grundsätzlich jedoch alle fast identisch. Davon zu unterscheiden ist die innere Substanz der Nervenleitungen (Axone) mit ihren myelinbildenden Gliazellen, die wesentlich heller ist und deshalb „weiße Substanz“ genannt wird. Verglichen mit anderen Organen, beispielsweise einer Niere oder einem Lungenflügel, sieht das zentrale Nervensystem klar strukturiert und aufgeräumt aus, die zerfurchte Struktur entsteht nur aus Platzgründen, denn auf diese Weise konnte die Natur sehr viele Nerven- und Gliazellen auf kleinstem Raum unterbringen. Der ICD-10-Katalog unterscheidet in zwei Kapiteln dennoch knapp 200 Grobkategorien von Erkrankungen mit zahlreichen Unterkategorien, die fast alle das Gehirn betreffen. Sollte man daraus den Schluss ziehen, dass es auch ebenso zahlreiche Erkrankungsursachen auf der primären Organebene gibt? Nein, denn die Uniformität des Gehirngewebes zeigt: Die Gründe können nur auf relativ wenigen grundsätzlichen Fehlfunktionen der Nerven- und Gliazellen beruhen, so dass die unterschiedlichen Hirnregionen dann ausschlaggebend dafür sind, welche Symptome sich manifestieren und vom Patienten wahrgenommen werden. Das ist vergleichbar mit einem Multiplikatoreffekt, der leider unzählige Erkrankungsursachen auf der (primären) Organebene suggeriert, die es aber nicht gibt. So gerät man schnell auf eine falsche Fährte.

Übertriebene Ehrfurcht vor dem Gehirn ist kontraproduktiv und schadet nur, denn sie behindert die Möglichkeiten, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen und macht blind für die wesentlichen Zusammenhänge. Das Gehirn soll nun einmal bewusst respektlos als ein „großer Zellhaufen“ betrachtet werden, um besser herausfinden zu können, ob Nervenerkrankungen nicht eigentlich auf viel grundlegenderen Fehlentwicklungen beruhen als bisher angenommen.

Und: Könnte das Übersehen grundlegender Fehlentwicklungen nicht eine Ursache dafür sein, dass es in der medizinischen Standardbehandlung vieler neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen kaum Fortschritte gibt, obwohl Menschen Ende der 1960er Jahre auf dem Mond landeten oder in der Lage sind, auf einem daumennagelgroßen Siliziumbauteil immer noch weitere Milliarden elektronischer Bauteile unterzubringen? Plausible Thesen oder Fakten über die Entstehung von Hirnerkrankungen haben Seltenheitswert ‑ und das bei der übergroßen Anzahl der ICD‑10‑Diagnosen. Im Grunde wird das Gehirn von vielen noch heute als „Black‑Box“ betrachtet.

Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die kontraproduktiv wirken und den Fortschritt hemmen. So spielt auch die Zersplitterung der Nervenheilkunde in viele verschiedene Fachgebiete eine Rolle. Auch eine detailbesessene Forschung führt zum Verlust von Übersicht und Ressourcen und verringert die Chancen, zu nutzenstiftenden Ergebnissen zu kommen. Eine unbestreitbar notwendige Grundlagenforschung verzettelt sich oft in Einzelheiten, so dass die große Gesamtsicht auf der Strecke bleibt. Die Raumfahrttechnologen hätten es wahrscheinlich nicht weit gebracht, wenn sie ebenso vorgegangen wären. Denn man muss nicht die Rückseite des Mondes im Maßstab 1 : 1.000 kartographieren, um auf der anderen Seite zu landen.

Sinnvoll ist ein einfaches Funktionsmodell des Zentralnervensystems, das eine Übersicht der Hirnareale ermöglicht und geeignet ist, bestimmte Regionen als entscheidend für die Entstehung oder den Verlauf einer bestimmten Nervenerkrankung zu identifizieren.

Im Laufe langjähriger Untersuchungen konnten verschiedenen Hirnbereichen bestimmte Funktionen zugeordnet werden, obwohl aufgrund der Verschaltung der Regionen untereinander eine eindeutige Aufgabentrennung nicht immer möglich ist. Es hat sich jedoch gezeigt, dass vieles dennoch relativ zuverlässig lokalisierbar ist.

Hirnstrukturen in der Übersicht

Im Folgenden werden alle wichtigen Hirnregionen und Strukturen vorgestellt:

- Großhirnhemisphären

- Äußerer und innerer Cortex

- Großhirnkerne einschließlich der Basal- bzw. Stammganglien

- Zwischenhirn

- Thalamus

- Hypothalamus

- Hypophyse

- Zirbeldrüse (Epiphyse)

- Stammhirn

- Mittelhirn (Mesencephalon)

- Medulla oblongata (Unteres Stammhirn)

- Kleinhirn

- Cerebellum (Kleinhirn im engeren Sinne)

- Pons (Brücke)

- Formatio reticularis (ARAS)

- ARAS, ein Teil der Formatio reticularis, ist eine entscheidende Hirnzellenstruktur des Stamm- und Zwischenhirns mit Nervenbahnen in viele Hirnregionen

Großhirnhemisphären

Das Großhirn ist die komplexeste Hirnregion und nimmt ca. 80% des Hirnvolumens eines Menschen ein. Man unterscheidet zwei funktionelle Teilbereiche: die stammesgeschichtlich jüngere Großhirnrinde (auch „Cortex“ genannt) und die älteren Großhirnkerne, die unterhalb der Großhirnrinde angeordnet sind. Beide bilden zusammen die Großhirnhemisphären.

Die äußere Großhirnrinde steuert die höheren Funktionen, beispielsweise Intellekt oder Persönlichkeit. Teile der inneren Großhirnrinde und verschiedene Großhirnkerne stellen im Schwerpunkt große Teile des emotionalen Zentrums dar, welches vor allem für Gefühle, Angst, Stressverarbeitung und Antrieb zuständig ist. Einige Hirnkerne übernehmen Funktionen der Motorik oder sind an der Steuerung von Körperfunktionen beteiligt.

Bestimmte kognitive/intellektuelle Leistungen (zum Beispiel die Erinnerungs- und Konzentrationsfähigkeit) erfolgen in spezialisierten Großhirnkernen, die gleichzeitig auch für die Emotionsverarbeitung zuständig sind. Unterstellt man, dass Dysfunktionen emotionsverarbeitender Areale mit einer Depression in einem Zusammenhang stehen, ist es nicht verwunderlich, dass viele von einer Depression Betroffene auch über Konzentrationsunfähigkeit und eine verminderte Merkfähigkeit klagen.

Äußere und innere Großhirnrinde (Cortex)

In der äußeren Großhirnrinde werden in den folgenden Arealen die jeweils beschriebenen Aktivitäten gesteuert. Diese Aktivitäten repräsentieren den ersten großen Funktionsbereich des Gehirns, der hauptsächlich für bewusstes Erleben, Intellekt und Persönlichkeit zuständig ist.

- Primäres sensorisches Sinnesareal:

Zuständig für die erste Verarbeitung von Tast-, Geruchs- und Geschmacksempfindungen.

- Primäres motorisches Sinnesareal:

Zuständig für das willentliche Ausführen von Bewegungen des gesamten Körpers ohne den feinmotorischen Anteil.

- Primäres visuelles Sinnesareal:

Zuständig für die erste Verarbeitung der visuellen Wahrnehmung von Formen und Farben.

- Primäres auditives Sinnesareal:

Zuständig für die erste Verarbeitung akustischer Wahrnehmungen von Tönen bzw. Geräuschen.

- Sekundäres sensorisches, motorisches, visuelles und auditives Sinnesareal:

Dort werden Informationen der primären Areale weiterverarbeitet und bewusstgemacht. Zu jedem der beschriebenen vier primären Sinnesareale gibt es parallel ein sekundäres Sinnesareal.

- Präfrontaler Cortex/Assoziationsareal:

Hier werden weitere hochkomplexe Fähigkeiten (mit-)gesteuert, zum Beispiel Persönlichkeit, Bewusstsein, Kreativität, soziales Verhalten etc. Die Bereiche des präfrontalen Cortex und der Frontallappen sind eng mit Bereichen der Basalganglien und den emotionsverarbeitenden Großhirnbereichen verbunden. Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung an emotionalen Prozessen hoch. Vermutlich werden die Signale aus den Bereichen des Zwischenhirns und der unteren Großhirnareale im Assoziationsareal bewusstgemacht, bewertet und somit intellektualisiert.

Zum Cortex gehört nicht nur die äußere Großhirnrinde, auch die beiden Areale des Gyrus cinguli und Gyrus parahippocampalis sind als Bereiche der inneren Großhirnrinde Teile des Cortex.

- Gyrus cinguli (Cingulärer Cortex):

Dieses relativ große Areal scheint vor allem an der bewussten Wahrnehmung von Gefühlen beteiligt zu sein, die in den ihm vorgelagerten Großhirnkernen autonom entstehen. So gibt es beispielsweise Verbindungen mit dem Mandelkern, die eine Steuerung dessen Aktivitäten durch den cingulären Cortex ermöglichen (→ Großhirnkerne).

- Gyrus parahippocampalis:

Auch der benachbarte Gyrus parahippocampalis könnte, auch aufgrund der räumlichen Nähe zum Gyrus cinguli, an der Verarbeitung von Affekten beteiligt sein. In der Literatur werden dessen Funktionen jedoch hauptsächlich im Zusammenhang mit Gedächtnisfunktionen, dem visuellen Erkennen der Umgebung oder dem Verstehen sozialer Zusammenhänge beschrieben.

Neben dem Assoziationsareal und dem Gyrus cinguli gibt es vielleicht weitere Cortex-Areale, die Emotionen bewusstmachen und bewerten und in direkter Verbindung mit den tiefer lokalisierten Hirnbereichen stehen, zum Beispiel durch komplexe Verbindungsnetze, wie der unten beschriebenen Formatio reticularis. Es ist auch eine interessante Frage, ob kognitive und emotionale Bereiche scharf voneinander abgegrenzt sind oder der Übergang fließend verläuft. All das kann derzeit nicht mit Sicherheit beantwortet werden.

Gyrus cinguli, Gyrus parahippocampalis und die affektiven Anteile des Assoziationsareals werden wegen ihrer Beteiligungen an emotionalen Vorgängen dem affektiven System des Zentralnervensystems zugeordnet.

Großhirnkerne (außer Basal- bzw. Stammganglien)

Zum affektiven System zählen auch die Großhirnkerne Hippocampus mit Fornix und Corpus mamillare und der Mandelkern (Amygdala). Die Kerne sind in jeder der beiden Großhirnhemisphären links und rechts vorhanden, treten also paarweise auf. Die schon erwähnten Cortex-Areale Gyrus cinguli und Gyrus parahippocampalis bilden einen Ring um diese Großhirnkerne. In den Großhirnkernen werden Affekte gesteuert und reguliert, ohne dass sie auf dieser Stufe schon bewusstwerden; dies geschieht erst in den oben beschriebenen Cortex-Bereichen.

Diese Großhirnkerne sind von der Entwicklungsgeschichte des Menschen aus betrachtet älter als der für Bewusstsein, Persönlichkeit und Intelligenz verantwortliche, verhältnismäßig junge Cortex. Einige Großhirnkerne sind für die Steuerung vieler essentieller Körperfunktionen und des Gedächtnisses zuständig. Über solche Hirnstrukturen verfügten schon höhere Lebewesen in der Frühzeit der erdgeschichtlichen Entwicklung. Ihre Strukturen sind wesentlich filigraner und differenzierter im Vergleich mit der relativ uniformen Großhirnrinde.

- Hippocampus mit Fornix:

Der Hippocampus ist die zentrale Schaltstelle des affektiven Systems und hat umfangreiche Funktionen. Er sorgt mit dem Fornix für die Übertragung von Informationen an das Langzeitgedächtnis.

An der Entstehung von Aufmerksamkeit, sozialem Verhalten, der Verarbeitung von Angst und der Körperwahrnehmung ist der Hippocampus ebenfalls beteiligt. Seine (Mit‑)Verantwortung für die Entstehung oder Verarbeitung von Affekten ist wahrscheinlich.

Obwohl es als sicher gilt, dass weitere Areale zur Neurogenese fähig sind und neue Nervenzellen hervorbringen, ist diese Funktion für den Hippocampus sehr gut belegt. Neben seiner Aufgabe, Erinnerungen zwischenzuspeichern und weiterzuleiten, wofür eine Neurogenese unabdingbar ist, könnte der Hippocampus damit auch an der Reparatur des Hirngewebes in anderen Arealen beteiligt sein.

- Mandelkern:

Der auch als Amygdala bezeichnete Hirnkern ist ‑ zusammen mit dem Hippocampus ‑ zentral für die Entstehung und Verarbeitung von Angst und Affekten.

- Mamillarkörper (Corpus mamillare):

Kenntnisse über die Aufgaben der Mamillarkörper sind rar. Früher hat man ihnen Funktionen in der Emotionsverarbeitung unterstellt. Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass sie zusammen mit Hippocampus und Fornix ausschließlich wichtige Funktionen bei Gedächtnisvorgängen übernehmen. Die paarigen Mamillarkörper sind anatomisch mit Hippocampus und Fornix verbunden.

Basalganglien

Die auch als Stammganglien bezeichneten paarigen Großhirnkerne gehören ebenfalls zu den älteren Großhirnstrukturen. Auch hier ist das Verständnis ihrer Bedeutung noch sehr beschränkt.

Ihnen werden mannigfaltige Funktionen unterstellt. Früher dachte man nur an die willkürliche (Grob-)Motorik. Heute ist bekannt, dass sie auch an emotionalen Vorgängen beteiligt sind, unter anderem an Affekten, Antrieb oder Willenskraft. Ein Beispiel ist der Nucleus accumbens als Teil des „Belohnungszentrums“ mit seinen vielen Dopaminrezeptoren, der unter anderem bei der Entstehung von Suchterkrankungen und Morbus Parkinson eine Rolle spielt.

Ein weiteres Basalganglienareal, das Corpus striatum, scheint ebenfalls im Zusammenhang mit Affekten und Antrieb eine Rolle zu spielen. So basiert Chorea Huntington, eine neurodegenerative Erkrankung mit Störungen der Grob- und Feinmotorik als Hauptsymptomatik, vor allem auf der Zerstörung des Corpus striatum und geht auch mit Affekt-, Antriebs- und Persönlichkeitsstörungen einher.

Eine weitere Aufgabe der Basalganglien besteht in der Weiterleitung von Sinneseindrücken aus den Großhirnarealen an den Thalamus (→ Zwischenhirn).

Zwischenhirn

Das Zwischenhirn hat drei Bestandteile: Thalamus, Hypothalamus und Hypophyse. Das Zwischenhirn bedient mit der zum affektiven System gehörenden Emotions- bzw. Aufmerksamkeitssteuerung einerseits und der Körperfunktionssteuerung andererseits zwei Hauptfunktionsbereiche des Gehirns.

- Thalamus:

Sinnbildlich als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet. Nervenreize aus dem Körper werden hier autonom bewertet und an die zuständigen Hirnrindenareale weitergeleitet („umgeschaltet“). Der Thalamus entscheidet damit, welche Reize mit welcher Intensität in der Großhirnrinde bewusst wahrgenommen werden. Er trifft seine Entscheidungen mit Hilfe von Informationen aus anderen Hirnarealen, die ihn ständig darüber informieren, was gerade wichtig ist. Somit findet auf der Thalamus-Ebene eine erste unbewusste Informationsverarbeitung statt.

Narkotika wirken oftmals in dieser Gehirnregion. Interessant ist außerdem, dass viele Opiatrezeptoren im Thalamus zu finden sind. Fehlsteuerungen des Thalamus werden sowohl mit Schizophrenie bzw. Psychosen als auch der Manie in Verbindung gebracht. Insbesondere die Nuclei anterioventrales des Thalamus werden zum emotionalen System gezählt.

- Hypothalamus und Hypophyse:

Der Hypothalamus ist unterhalb des Thalamus angehängt und das wichtigste Steuerzentrum des vegetativen Nervensystems mit seinen nicht willentlich beeinflussbaren autonomen Regelkreisen. Beispiele sind die Regulation von Körpertemperatur und Blutzuckerspiegel, die Steuerung der Nahrungsaufnahme und die Schlafregulation. Gemeinsam mit der an seinem Ende angehängten Hypophyse steuert er auch die Hormonregulation. Daher spricht man von der Hypothalamus-Hypophysen-Achse, deren Störungen erhebliche Auswirkungen auf den emotionalen und körperlichen Gesundheitszustand haben können.

Zirbeldrüse (Epiphyse cerebri)

Die an der Oberseite des Thalamus liegende kleine Drüse ist für die Produktion des Hormons Melatonin verantwortlich, das in der Nacht bzw. bei Dunkelheit verstärkt produziert wird und an der Steuerung des Tag‑Nacht-Rhythmus beteiligt ist. Melatonin stellt eine Vorstufe des Neurotransmitters Serotonin dar, und Fehlsteuerungen der Epiphyse werden mit der sogenannten „Winterdepression“ bzw. Saisonalen Depression (SAD) in Zusammenhang gebracht. Eine gestörte Melatoninproduktion führt eventuell zu Störungen des Schlafrhythmus.

Die Epiphyse wird in der Literatur manchmal dem Zwischenhirn zugeordnet.

Mittelhirn (Oberes Stammhirn oder Mesencephalon)

Die relativ kleine Hirnregion ist in eine Vielzahl von Kernen differenziert und steuert vor allem vegetative Bewegungsabläufe. Ebenfalls werden Impulse der Augen bzw. Ohren und von Oberflächenrezeptoren der Haut an andere Hirnbereiche weitergeleitet. Eine Funktion des Mittelhirns besteht daher auch in der Sinnes- oder Schmerzwahrnehmung.

Die wichtigsten Mittelhirnkerne sind: Nucleus ruber (rote Substanz) und die Substantia nigra (schwarze Substanz). Eine Erkrankung der Substantia nigra ist hauptsächlich für Morbus Parkinson verantwortlich, hier wird ein großer Teil des wichtigen Neurotransmitters Dopamin produziert. Der Neurotransmitter Dopamin ist auch an der Steuerung von Antrieb bzw. Aktivitätsdrang beteiligt.

Die weiter unten beschriebene Formatio reticularis führt ihre aufsteigenden Nervenbahnen u. a. vom Mittelhirn zum Nucleus accumbens der Basalganglien. Die als mesolimbische Bahn bezeichnete Verbindung startet im Tegmentum des Mittelhirns, das auch als Mittelhirnhaube bezeichnet wird. Die zur Formatio reticularis zählenden Raphe-Kerne des Mittelhirns produzieren darüber hinaus Serotonin (→ Formatio reticularis).

Medulla oblongata (Unteres Stammhirn bzw. Verlängertes Mark)

Direkt oberhalb des Rückenmarks beginnt übergangslos die Medulla oblongata und markiert den Beginn des Gehirns. Auch hier werden ‑ wie beim Mittelhirn ‑ nicht willentlich beeinflussbare (autonome) Regelkreise gesteuert, beispielsweise der Blutkreislauf, die Atmung oder der Niesreflex. Eine direkte Beteiligung dieser Hirnregion an emotionalen Vorgängen ist nicht wahrscheinlich.

Da das aufsteigende retikulär‑aktivierende System (ARAS) seinen Ursprung auch im unteren Stammhirn hat (→ Formatio reticularis) und die dort befindlichen Raphe‑Kerne ‑ wie auch die Raphe‑Kerne des Mittelhirns ‑ für die Synthese des Neurotransmitters Serotonin mitverantwortlich sind, würden Teile der Medulla oblongata die Entstehung und Steuerung von Emotionen vielleicht beeinflussen, sofern ‑ siehe oben ‑ Serotonin hier eine Bedeutung hat. Es hinge auch davon ab, auf welche Weise Serotonin emotionale Vorgänge generell beeinflusst und ob das in der Medulla oblongata synthetisierte Serotonin dabei überhaupt eine Rolle spielt (→ Abschnitt 1.1 f.).

Kleinhirn mit Brücke

Obwohl es Diskussionen über eine Beteiligung des Kleinhirns an kognitiven Fähigkeiten gibt, wird dieser Teil des Gehirns in erster Linie mit der Feinsteuerung von Bewegungsabläufen (Feinmotorik) und der Steuerung des Gleichgewichts in Verbindung gebracht. Erlernte Bewegungsabläufe, zum Beispiel das Radfahren oder das Spielen eines Musikinstruments, sind hier gespeichert.

Störungen des Kleinhirns führen daher zu einem Verlust der Bewegungskoordination, nicht jedoch zum Ausfall der Bewegungsabläufe und äußern sich dann in ungelenk wirkenden Bewegungen oder Sprechstörungen, sofern die grobmotorischen Zentren des Großhirns (= Basalganglien) noch ausreichend aktiv sind.

Die Brücke (Pons) bildet mit dem Kleinhirn eine Einheit. Sie liegt zwischen Mittelhirn und Medulla oblongata und leitet die Nervenimpulse aus den Großhirnhemisphären an die Kleinhirnregionen weiter.

Neueste Forschungen vom März 2022 zeigen, dass das Kleinhirn mit verschiedenen Bereichen des Großhirns kommuniziert und bei der Abspeicherung emotionaler Eindrücke vermutlich eine Rolle spielt (Quelle: Matthias Fastenrath et al., Human cerebellum and corticocerebellar connections involved in emotional memory enhancement, University of California Irvine, Irvine, USA, https://www.pnas.org/doi/...). Es könnten daher in Zukunft noch weitere Funktionen des Kleinhirns entdeckt werden, die bei der Emotionsverarbeitung eine Rolle spielen und die Sicht auf diesen Teil des Gehirns verändern.

Eine Beteiligung von Kleinhirn und Brücke an der Entstehung und Verarbeitung von Emotionen ist daher nicht ganz auszuschließen aber aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich.

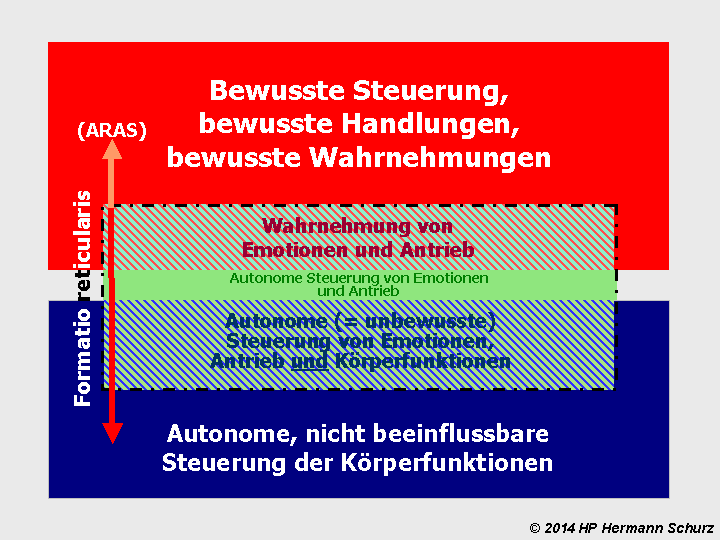

Formatio reticularis (ARAS)

Interessant ist die Formatio reticularis als ein diffuses und schwierig abzugrenzendes Nervennetz des Hirnstamms und des Zwischenhirns. Sie ist daher Bestandteil von Thalamus, Mittelhirn und Medulla oblongata. Ihre absteigenden Neuronen dringen bis ins Rückenmark vor, ebenfalls bestehen Verbindungen in das Kleinhirn. Ihre aufsteigenden Neuronen und Neuronenfortsätze führen über das Zwischenhirn und Mittelhirn sogar bis in Großhirnregionen (→ Mittelhirn). Die Formatio reticularis stellt eine der wichtigsten Nervenverbindungsstrukturen dar, die unterschiedliche Hirnbereiche miteinander verknüpfen.

Die aufsteigenden Nervenbahnen erzeugen das Erregungsniveau für den Wachzustand. Dieser Teil der Formatio reticularis wird daher auch als aufsteigendes retikulär‑aktivierendes System (ARAS) bezeichnet. Ohne ein funktionierendes ARAS ist kein Bewusstsein möglich.

Die Formatio reticularis ist auch für die komplexe Verarbeitung von Sinneseindrücken und Emotionen zuständig. Letztere erfolgt durch die Verknüpfung von Bereichen des Hypothalamus und des Mittelhirns mit den affektrelevanten Zentren der Basalganglien, dort vor allem mit dem Nucleus accumbens.

Neuroforscher sehen daher im Verständnis der Formatio reticularis und insbesondere des ARAS den Schlüssel zur Erforschung nicht nur dessen, was unter Bewusstsein im neurologischen Sinne als Wachzustand verstanden wird, sondern auch des phänomenal-gedanklichen Bewusstseins und des Individualitätsbewusstseins, also jener Phänomene, die das erlebbare Sein betreffen.

Übersicht der verschiedenen Hirnareale

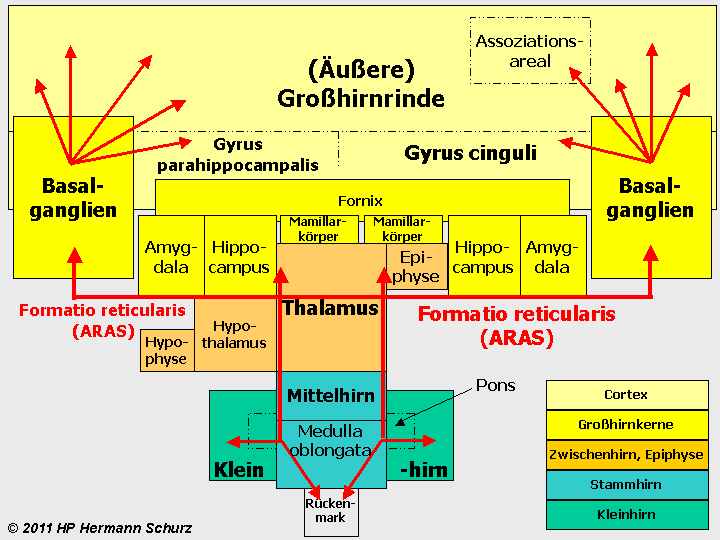

Die nachfolgende Graphik stellt das Gehirn schematisch in der Übersicht dar, die nicht die tatsächlichen Größenverhältnisse der Areale oder deren Lage korrekt abbildet.

ABBILDUNG 2: DIE VERSCHIEDENEN HIRNAREALE („GEHIRNLANDKARTE“)

Abbildung 2: Eine schematische Darstellung der verschiedenen Hirnregionen. Das Rückenmark ist Teil des zentralen Nervensystems (ZNS), aber nicht Bestandteil des Gehirns, das übergangslos mit der Medulla oblongata beginnt. Hellgelb: Großhirnrinde; Dunkelgelb: untere Großhirnkerne; Orange: Zwischenhirn (einschließlich Hypophyse) und Epiphyse; Türkisblau: Stammhirn; Grün: Kleinhirn mit Brücke (Pons). Die Nervenbahnen der Formatio reticularis (rote Pfeillinien) sind vor allem im Tegmentum des Mittelhirns und im Thalamus lokalisiert, reichen aber als aufsteigendes, retikulär‑aktivierendes System (ARAS) über die Basalganglien (dort vor allem im Nucleus accumbens) bis in verschiedene Regionen der Großhirnrinde. Nach unten führen die Bahnen der Formatio reticularis bis ins Kleinhirn bzw. Rückenmark.

1.3.2 Affekte verarbeitende Gehirnareale

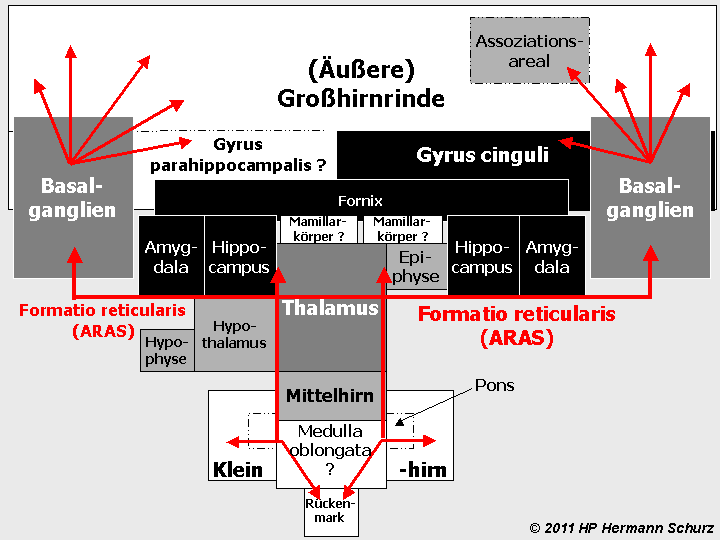

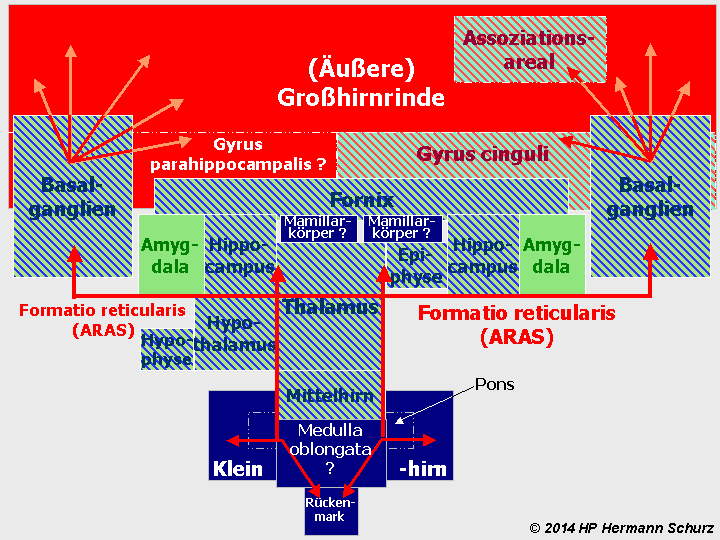

Anhand von Gehirnlandkarte (→ Abbildung 2) und den Funktionsbeschreibungen werden Gehirnbereiche markiert, die im Zusammenhang mit Affekten/Emotionen, Angstverarbeitung oder Antrieb stehen einschließlich einer grob geschätzten Bewertung ihres Beteiligungsgrads an diesen Vorgängen. Im Umkehrschluss ergibt sich eine Rangfolge der Relevanz verschiedener Hirnareale an der Erkrankungsgenese.

In seiner Gesamtheit stellt das dunkel markierte Areal das affektive System des zentralen Nervensystems dar (→ Abbildung 3). Die Gewichtung einzelner Areale ist unterschiedlich:

- Die schwarz markierten Gehirnregionen sind primär für die autonome Entstehung, Verarbeitung bzw. Steuerung oder Wahrnehmung von Affekten, Emotionen, Ängsten und Antrieb zuständig. Das trifft für einen Teil des unteren Cortex und die Großhirnkerne Gyrus cinguli, Hippocampus mit Fornix und Amygdala zu.

- Die dunkelgrau markierten Gehirnregionen sind sekundär für die autonome Entstehung, Verarbeitung oder Steuerung von Affekten, Emotionen, Ängsten und Antrieb verantwortlich. Das betrifft die Basalganglien und das obere Zwischenhirn (Thalamus).

- Hypothalamus, Hypophyse, Epiphyse cerebri und das Assoziationsareal der äußeren Großhirnrinde beeinflussen die autonome Entstehung, Verarbeitung oder Wahrnehmung von Affekten, Emotionen, Ängsten und Antrieb tertiär und sind hellgrau markiert. Die Beteiligung der Epiphyse ist unklar, der Autor hat sich entschlossen, diese Region dennoch einzubeziehen. Da Nervenbahnen der Formatio reticularis vom oberen Mittelhirn über den Nucleus accumbens der Basalganglien bis in Cortex-Regionen reichen und dort auch Dopamin synthetisiert wird, zählt das Mittelhirn ebenfalls zum affektiven System.

- Die weiß belassenen Bereiche sind nach dem jetzigen Stand (März 2023) an der Entstehung und Verarbeitung von Affekten, Emotionen, Ängsten und Antrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit unbeteiligt. Beim Gyrus parahippocampalis und den Mamillarkörpern symbolisieren die Fragezeichen einen Rest von Unklarheit in dieser Frage. Da in den Raphe-Kernen der Medulla oblongata ein Teil des Serotonins produziert wird, könnten diese Kerne ebenfalls für die Entstehung und Verarbeitung von Emotionen eine Rolle spielen, wobei die genaue Funktion des Serotonins noch ungeklärt ist. Daher ist auch die Medulla oblongata mit einem Fragezeichen versehen.

ABBILDUNG 3: DIE AFFEKTIV-EMOTIONALEN GEHIRNAREALE (FUNKTIONSMODELL)

Abbildung 3: Eine Darstellung der Hirnregionen mit den für Affekte, Antrieb und Angstverarbeitung zuständigen Bereichen. Alle dunkel markierten Areale sind hier involviert - je dunkler das Areal markiert ist, desto stärker ist es geschätzt beteiligt. Einen starken Anteil haben Gyrus cinguli, Amygdala, Hippocampus und Fornix (Schwarz). Von einer mittelgradigen Beteiligung ist bei den Basalganglien und dem Thalamus auszugehen (Dunkelgrau), während Hypophyse, Hypothalamus und Epiphyse durch ihre autonomen Steuerungsaufgaben beteiligt sind (Hellgrau). Das Kleinhirn mit Brücke und das nicht zum Gehirn zählende Rückenmark sind unbeteiligt. Mamillarkörper und Gyrus parahippocampalis wurden aufgrund ihrer unsicheren Zuordnung jeweils mit einem Fragezeichen versehen, sind wahrscheinlich nicht an der Affektverarbeitung beteiligt. Ähnliches gilt für die Medulla oblongata, denn deren Raphe-Kerne sind ein Ort der Serotoninproduktion und zählen zur Formatio reticularis, die fast alle emotionalen Bereiche durchzieht. Bei Funktionsstörungen in Arealen, durch die das Netz der Formatio reticularis führt, kann es zu Unterbrechungen oder Veränderungen von Reizen kommen.

Analysen und Bewertungen lassen nur die dritte kausaltheoretische These zu:

- Depressionserkrankungen beruhen auf Dysfunktionen der für Affekte zuständigen Hirnareale.

Bei einer affektiven Störung können

- primär die Hirnregionen Gyrus cinguli, Hippocampus mit Fornix und Amygdala (Mandelkern),

- sekundär die Basalganglien, der Thalamus und das Assoziationsareal und

- tertiär die Hypothalamus-Hypophysen-Achse, die Epiphyse cerebri und das Mittelhirn von den in den Hypothesen 1 und 2 beschriebenen Funktionseinschränkungen potentiell betroffen sein.

Die wichtigen oberen Verbindungsbahnen der Formatio reticularis (ARAS) führen durch fast alle affektiv involvierten Hirnregionen und sind in einem besonderen Maße an Affekten (und daraus folgernd bei Affektstörungen) involviert. Funktionseinschränkungen einzelner Areale könnten durch die Verknüpfungen der Formatio reticularis einen direkten Einfluss auf alle mit ihnen verbundenen Areale haben.

Ein Zusammenhang der Fehlsteuerungen bestimmter Gehirnregionen mit der Entstehung von Psychosen als weiterem Merkmal affektiver Erkrankungen ist wahrscheinlich. Das betrifft zum Beispiel das Assoziationsareal oder das für die Filterung von Sinneseindrücken zuständige obere Zwischenhirn (Thalamus).

Es ist nicht zwingend, dass alle oder eine bestimmte Anzahl von Hirnbereichen an einer Affektstörung beteiligt sein müssen. Die Funktionseinschränkungen könnten auch nur ein Areal betreffen. Ebenfalls ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Grad der Funktionseinschränkungen überall unterschiedlich ist, sofern mehrere Bereiche involviert sind. Auch die zentral bedeutenden Verbindungen der Formatio reticularis erschweren Zuordnungen und klare Abgrenzungen.

1.4 Verminderte neuronale Leistungsfähigkeit und Drei-Stufen-Basismodell ▲

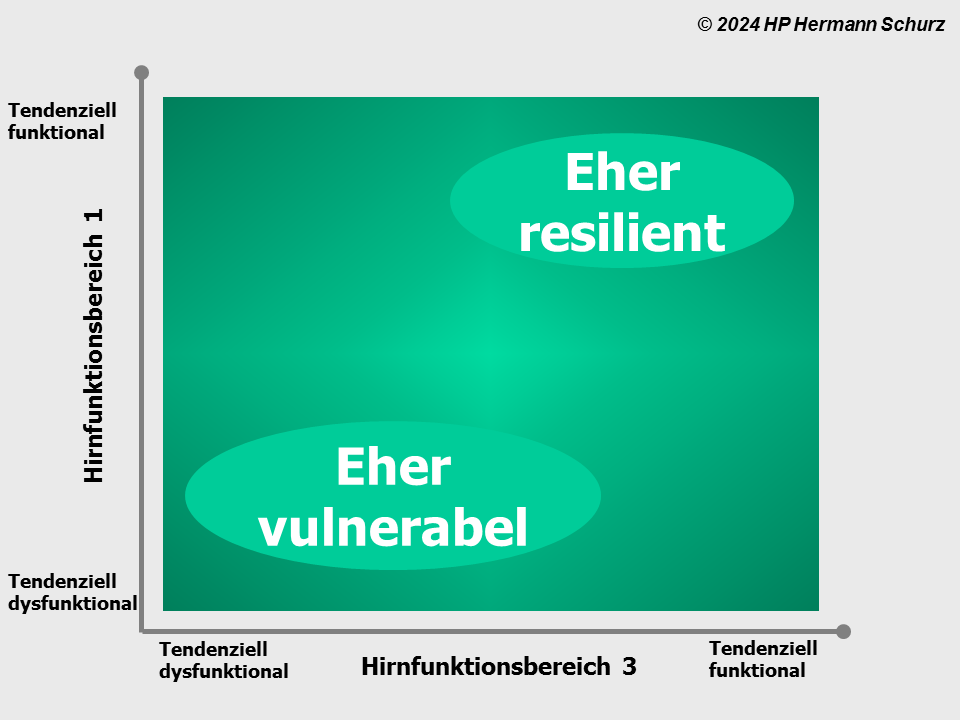

Affektive Erkrankungen entstehen, wenn sich informationsverarbeitende Neuronen bzw. Gliazellen in affektverarbeitenden Hirnarealen (→ Abschnitt 1.3 mit Hypothese 3) funktionell ungünstig verändern (→ Abschnitt 1.2 mit den Hypothesen 1 und 2).

Vor allem die ersten beiden Hypothesen sind noch nicht ausreichend exakt formuliert. Kennzeichen von Dysfunktionalität sind komplex und können die gesamte Reizverarbeitungskette betreffen. Es ist daher noch zu klären, was „funktionell ungünstig verändern“ in diesem Zusammenhang bedeutet.

Charakteristiken degenerativer Entwicklungen

Bei einer neurologischen Erkrankung befinden sich funktionale Störungen nicht überall auf einem einheitlichen Niveau, eine solche Annahme ist unrealistisch. Sie sind eher durch unterschiedliche Zustände gekennzeichnet. Diese können ‑ zumindest theoretisch ‑ einer Skala zugeordnet werden, und reichen von „leichten Einschränkungen der Zellaktivitäten“ bis „Zelltod“. Auch andere neuronale Leistungsmerkmale ‑ wie Neuronenvernetzung oder Zelldichteanforderungen ‑ spielen bei der Informationsverarbeitung entscheidende Rollen. Eine vollständige Definition eingeschränkter neuronaler Leistungsfähigkeit sollte auch diese Merkmale umfassen:

- Einschränkungen der Neuronen- und Gliazellenfunktionen mit verschiedenen Intensitäten

- Zu geringe bzw. fehlerhafte Neuronenvernetzung

- Zu geringe Neuronen- bzw. Gliazellendichte

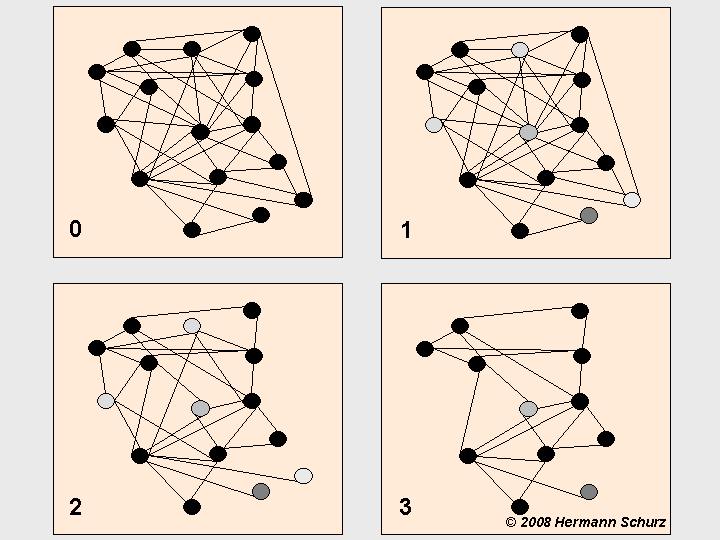

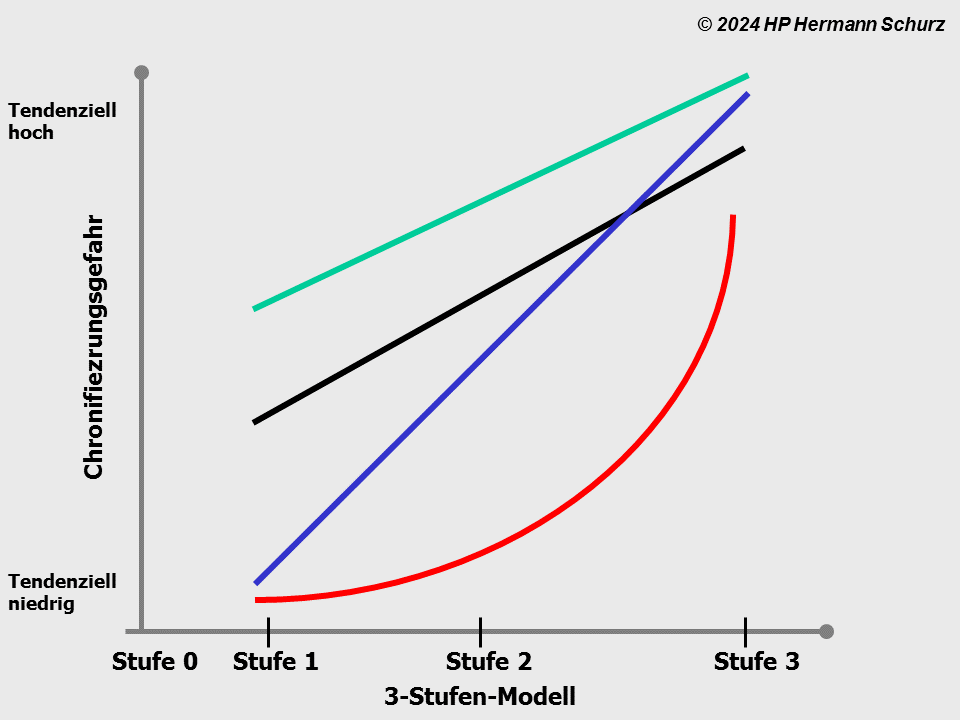

Die Merkmale können auch nicht unabhängig voneinander sein. Ungünstige Aktivitätsveränderungen einzelner Neuronen wirken sich aufgrund der Vernetzung auf andere Neuronen negativ aus. Auch für zeitliche Abhängigkeiten spricht vieles. Die Entwicklung ist daher mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen kontinuierlichen Prozess gekennzeichnet, der mit leichten Störungen einzelner Zellen beginnt und mit deren komplettem Verschwinden endet und drei Stufen umfasst (→ Abbildung 4).

- Stufe 0: Ausreichende neuronale Leistungsfähigkeit