[ Deutsch ] [ English ] [ Русский ]

Herzlich willkommen!

molekulartherapie.de

Eine allgemeine Theorie & Therapie der Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Einführung

Nach seinem Sieg am Granicus erreichte Alexander die Stadt Gordion in Kleinasien. Er besichtigte dort den bekannten Wagen, dessen Teile mit Seilen aus Bast zusammengebunden waren, und deren Knoten noch niemand auflösen konnte.

Es ging die Sage, dass nämlich derjenige, der die Seile löse, dazu bestimmt sei, über ganz Asien zu herrschen. Als Alexander die Anfänge des Knotens nicht finden konnte, nahm er sein Schwert und durchtrennte ihn mit einem einzigen Hieb.

- Plutarch: Alexander -

Pluralität darf niemals ohne Notwendigkeit postuliert werden.

- Wilhelm von Ockham -

Vorbemerkungen▲

Eine aktuelle Studie des US-Instituts für Gesundheitsmesswerte und Evaluierung IHME ergab, dass die Zahl neurologischer Erkrankungen in den letzten drei Jahrzehnten von 1990 bis 2021 weltweit um 59% gestiegen ist, derzeit sind mit etwa 3,4 Milliarden Menschen 43% der Weltbevölkerung betroffen (Quelle: Global burden of conditions affecting the nervous system, 3/2024, https://www.healthdata.org/research-analysis/...).

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stellte im Jahr 2025 einen Anstieg von Depressionserkrankungen und Angststörungen um 25% seit dem ersten Jahr der Coronapandemie fest, der sich seither nicht normalisiert.

Trotz des Leids und der Kosten, die mit den Erkrankungen einhergehen, sind deren Ursachen bis heute überwiegend ungeklärt. Als eine Folge davon werden Nervenerkrankungen vor allem symptomatisch mit unzureichend wirksamen Verfahren behandelt.

Seit dem Jahr 1998 vollzieht sich ein molekularbiologischer Paradigmenwechsel durch die Beschreibung einer bis dahin unbekannten Form der Genregulation, bei der RNA‑Moleküle die Proteinbiosynthese steuern: die RNA‑Interferenz. Zwei US‑amerikanische Forscher ‑ der Biologe Andrew Fire und der Biochemiker Craig Mello ‑ wurden für ihre Entdeckung 2006 mit dem Medizin‑Nobelpreis ausgezeichnet.

Schon 1993 fanden der Molekularbiologe Victor Ambros und der Genetiker Gary Rufkun den ersten Vertreter einer neuartigen zelleigenen Klasse kurzkettiger RNA‑Moleküle, die bei der Verwandlung genetischer Codes in Peptide und Proteine maßgeblich sind. Ambros und Rufkun erhielten für die Entdeckung der micro‑RNA im Oktober 2024 ebenfalls den Nobelpreis für Medizin.

Leider sind diese Erkenntnisse noch nicht in Form breitenmedizinischer Verfahren angekommen, obwohl mit ihnen korrespondierende komplementäre Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen.

Auf Grundlage aktueller Zellforschung werden auf den folgenden Webseiten mit Hilfe von Kausalanalysen die Ursachen affektiver und anderer neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen herausgearbeitet und darauf aufbauend Behandlungsstrategien vorgeschlagen. Das Geschehen im Gehirn und die Wirkungen verschiedener Einflüsse von außen werden integrativ analysiert und bewertet. Die daraus resultierenden Modelle bilden komplexe Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und den mit ihm in Verbindung stehenden Substanzen, Prozessen und der Umwelt ab.

Das Ergebnis ist eine radikale Veränderung des Verständnisses der Ursachen neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen und ihrer Therapiemöglichkeiten.

Auf dieser Startseite macht zunächst ein komprimierter Überblick einschließlich einer kurzen Vorstellung der Methodik mit den wichtigsten Inhalten vertraut (→ Intention und ein erster methodischer Überblick, Lesedauer ca. 45 Minuten). Danach folgen einzelne kurze Zusammenfassungen der zehn ausführlichen Kapitel mit Sprungmarken für einen direkten Zugriff auf die vollständigen Inhalte.

Die Texte ermöglichen Querlesen bzw. partielles Lesen. Vorkenntnisse sind nützlich, aber nicht notwendig. Für das grundsätzliche Verständnis sind Details nicht entscheidend. Bei komplexeren Sachverhalten erleichtern Schaubilder, Graphiken, Videos und Animationen den Überblick. Zusätzliche Informationen zum Herunterladen sowie Hinweise zu weiteren Textquellen und Literaturempfehlungen bietet die Seite Links & Downloads. Das im Aufbau befindliche Glossar enthält Erläuterungen zu Fachbegriffen.

Der theoretische Teil I mit den Kapiteln 1 bis 4 A ist vollständig. Sämtliche Texte werden kontinuierlich aktualisiert, das Datum der letzten Bearbeitung steht am jeweiligen Seitenende.

Bei technischen Fragen, Fragen zu Inhalten oder für Anregungen und Kritik bitte die im Impressum angegebenen E‑Mail‑Adressen verwenden oder die Kontaktseite nutzen. Jeder konstruktive Diskussionsbeitrag ist willkommen.

Im Impressum wird auf das Heilmittelwerbegesetz (HWG) und das Urheberrecht (UrhG) ‑ wie gesetzlich vorgeschrieben ‑ verwiesen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung der Inhalte sind zu beachten.

Technisches und Browser-Kompatibilität

Schriftarten und Formate ermöglichen eine gute Lesbarkeit sowohl am Bildschirm - am besten mit Zoomfaktor 150% - als auch auf einem Ausdruck.

Bei der Verwendung von Windows‑PCs wird Mozilla Firefox empfohlen, da andere Browser mit der Darstellung korrekter Zeilenabstände Probleme haben oder für das Laden verlinkter Videos mehr Zeit benötigen. Auf allen Geräten von Apple läuft Safari problemlos.

Berlin, im Februar 2026

Hermann Schurz

Intention und ein erster methodischer Überblick▲

Die Zunahme neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen während der letzten Jahrzehnte ist unter anderem eine Folge medizinischer Fortschritte in der Behandlung infektiöser, innerer und maligner Erkrankungen und dem damit verbundenen demographischen Wandel. Erfreulicherweise hat sich der Altersdurchschnitt der Bevölkerung dadurch erhöht, jedoch fehlen nun effektive Standardtherapien vor allem gegen neurodegenerative Krankheiten bei einer immer älter werdenden Bevölkerung. Und gerade auch mangels effektiver Standardtherapien steigt die Patientenzahl weiter an. Therapeutische Fortschritte ‑ zum Beispiel gegen Demenz, Morbus Parkinson, Schizophrenie oder Multiple Sklerose ‑ finden praktisch nicht statt.

Bei Affektiven Störungen (endogene/bipolare Depression bzw. Manie) sieht es nicht besser aus. Deren Ursachen scheinen seit jeher unklar, ebenso die Gründe für ihr immer häufigeres Auftreten. Es fehlt ein einheitliches Modell, das Depressionserkrankungen umfassend erklärt. Stattdessen werden zahlreiche voneinander unabhängige Ursachen angenommen und zusammenfassend als multifaktorielle Ätiopathogenese bezeichnet, ohne sie in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Es konkurrieren unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Ansichten über die Charakteristiken affektiver Erkrankungen, so dass sich kein fachübergreifend schlüssiges Krankheitsverständnis entwickeln kann.

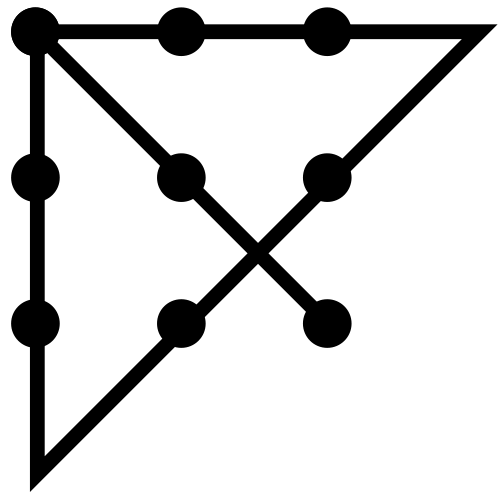

Exkurs 1: Das 9-Punkte-Experiment als Allegorie für das Lösen scheinbar unlösbarer Aufgaben

Seit dem Jahr 1963 wird kognitionspsychologisch mit dem 9‑Punkte‑Test untersucht, ob Probanden eine Lösung für auf den ersten Blick Unlösbares zu finden in der Lage sind. Dabei sollen neun quadratisch angeordnete Punkte innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit maximal vier geraden Linien verbunden werden, ohne den Stift abzusetzen und ohne eine Linie doppelt zu zeichnen (→ Abbildung A). Die meisten Teilnehmer geben auf und nur sehr wenige erzielen ein Ergebnis. Weiter unten wird eine Lösung präsentiert (→ Abbildung H) und gezeigt, warum diese Aufgabe schwierig ist, und was dieses Experiment mit den Themen zu tun hat, um die es auf diesen Webseiten geht.

ABBILDUNG A: DER 9-PUNKTE-TEST

Abbildung A: Neun Punkte sollen geradlinig mit vier oder weniger Linien verbunden werden, ohne den Stift abzusetzen. Ebenfalls darf keine Linie doppelt gezeichnet werden.

Kurzübersicht der Teile I bis III

Im Teil I (Kapitel 1 bis 4) werden die Verbindungen zwischen einem allgemeinen Kausalmodell und einem multifaktoriellen Verursachermodell affektiver Erkrankungen hergestellt. Das allgemeine Kausalmodell zeigt, dass Hirnaktivitätsveränderungen in affektrelevanten Hirnarealen zu Reizverarbeitungsstörungen führen und infolgedessen Affektive Störungen entstehen. Sekundär verantwortlich dafür sind multifaktorielle Einflüsse, die diese Negativentwicklung vorantreiben.

Im Teil II (Kapitel 5 bis 8) dreht sich alles um kausale Therapiestrategien gegen Affekterkrankungen, die sich an den im Teil I aufgestellten Ursachenhypothesen orientieren.

Im Teil III (Kapitel 9 und 10) wird geprüft, ob sich die Kausalmodelle und Behandlungsstrategien gegen Affektive Störungen auch auf andere Nervenerkrankungen übertragen lassen, zum Beispiel auf verschiedene Demenzformen, Morbus Parkinson, Schizophrenie, Multiple Sklerose oder Epilepsie.

Gründe der Ursachen von Problemen im Umgang mit Affekterkrankungen

Warum es trotz der vielen Entdeckungen und positiven Entwicklungen in Naturwissenschaften und Medizin noch immer kein umfassendes, allgemeingültiges und wissenschaftlich anerkanntes Modell der Ursachen affektiver Erkrankungen und ihrer Charakteristiken gibt, hat vielfältige Gründe und bedarf ausführlicher Erläuterungen.

Psychiker vs. Somatiker

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand die Zelltheorie. Der Berliner Arzt Rudolf Virchow (1821 ‑ 1902) veröffentlichte 1858 seine Zellpathologielehre. Damals fing man an zu verstehen, dass die Leistungen eines Organs und des gesamten Körpers auf den Leistungen der Zellen und deren Zusammenarbeit beruhen. Rudolf Virchow zog daraus den Schluss, Krankheiten als unmittelbare Folgen von Zellstörungen zu betrachten. Jean‑Martin Charcot (1825 ‑ 1893) suchte als Neurologe am Pariser Hôpital de la Salpêtrière in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach hirnorganischen oder anderen physischen Ursachen psychiatrischer Erkrankungen und war von der Möglichkeit pathologischer Veränderungen des Gehirns oder peripherer Organe überzeugt.

Diese frühen Erkenntnisse und Forschungen wurden in der Psychiatrie von Beginn an nur unzureichend gewürdigt. Für lange Zeit galten vor allem psychoanalytische, später tiefen- und verhaltenspsychologische oder sozialwissenschaftliche Krankheitsmodelle als maßgeblich, jedoch ohne einen ausreichenden Bezug zu den organischen Aspekten des Gehirns herzustellen.

Bis heute ist der Gegensatz zwischen Psychikern und Somatikern nicht überwunden: Während Psychiker psychiatrische Erkrankungen auf seelische, nicht-körperliche Ursachen zurückführen, gehen Somatiker wie Jean‑Martin Charcot von krankhaften Veränderungen des Nervensystems oder peripherer Organe als Ursachen aus.

Daran ist der immer noch einflussreiche österreichische Psychiater Sigmund Freud (1856 ‑ 1939) nicht unschuldig, da er sich im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere immer weiter von dem Gedanken einer neurologischen Grundlage psychiatrischer Erkrankungen entfernte. Am Beginn seiner Laufbahn wurde Freud sowohl von Jean‑Martin Charcot als auch von dem aus Sachsen stammenden Psychiater, Neuropathologen und Somatiker Theodor Meynert (1833 ‑ 1892) beeinflusst. Der Titel von Meynerts bekanntestem Werk aus dem Jahr 1884 weist den Weg in eine biologisch fundierte Psychiatrie: „Psychiatrie. Klinik der Erkrankungen des Vorderhirns“.

Im Jahre 1883 - also nur ein Jahr vor Erscheinen von Meynerts Buch ‑ behauptete Sigmund Freud demgegenüber, dass es keine organischen Erklärungen der Hysterie gebe, „dass die Schädigungen der hysterischen Lähmungen vollkommen unabhängig von der Anatomie des Nervensystems sein müssen, da sich die Hysterie in ihren Lähmungen und anderen Manifestationen verhält, als gäbe es die Anatomie nicht und als hätte sie keinerlei Kenntnis von ihr.“ (Quellen: Sigmund Freud, Gesammelte Werke, London 1952; Oliver Sacks, Der Strom des Bewusstseins, Rowohlt Verlag, Reinbek 2017).

Nach Sigmund Freud handelte es sich bei psychiatrischen Erkrankungen um nicht organisch bedingte Störungen von „Seele und Geist“. Freud hielt zeitlebens an dieser mittlerweile völlig überholten Hypothese fest und behindert aufgrund seines Einflusses noch heute die Diskussionen über organische Ursachen affektiver und anderer psychiatrischer Erkrankungen.

Lange bevor Theodor Meynert sein Hauptwerk 1884 veröffentlichte, gab es schon erste Vermutungen über eine neurologische Grundlage psychiatrischer Erkrankungen. Wilhelm Griesinger (1817 ‑ 1868), ein renommierter Psychiater aus Württemberg, schrieb im Jahre 1845 ‑ also noch vor den Arbeiten Rudolf Virchows zur Zellphysiologie ‑ im damaligen Standardwerk für Psychiatrie: „Die vorliegende Schrift beschäftigt sich mit der Lehre von der Erkenntnis und Heilung der psychischen Krankheiten (...); die Aufstellung der ganzen Gruppe der psychischen Krankheiten ist aus einer symptomatologischen Betrachtungsweise hervorgegangen und ihr Bestehen ist nur von einer solchen aus zu rechtfertigen. Der erste Schritt zum Verständnis der Symptome ist ihre Localisation. Welchem Organ gehört das Phänomen (...) an? - Welches Organ muss also überall und immer notwendig erkrankt sein (...)? - Die Antwort auf diese Frage ist die erste Voraussetzung der ganzen Psychiatrie. Zeigen uns physiologische und pathologische Tatsachen, dass dieses Organ nur das Gehirn sein kann, so haben wir vor allem in den psychischen Krankheiten jedesmal Erkrankungen des Gehirns zu erkennen.“ (Quelle: Wilhelm Griesinger, Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, Verlag Krabbe, Stuttgart 1845). Der englische Arzt Thomas Willis (1621 ‑ 1675) postulierte im 17. Jahrhundert psychische Erkrankungen als Folge physischer Gehirnveränderungen und nicht als rein seelische Phänomene.

Das Gehirn - ein immer noch unverstandenes Organ?

Rückblickend sind die Standpunkte der Psychiker nachvollziehbar, war das Gehirn im 19. Jahrhundert schließlich noch völliges wissenschaftliches Neuland. Im 21. Jahrhundert wirken solche Ansichten aber vor allem rückständig.

So wurden ‑ und werden auch noch heutzutage ‑ abenteuerliche Hypothesen über die Ursachen psychiatrischer Erkrankungen konstruiert. Der niederländische Hirnforscher Dick Swaab schildert Missverständnisse bei Autismus-Diagnosen, die in den 1960er Jahren Leo Kanner unterliefen. Kanner, ein Kinder- und Jugendpsychiater aus Baltimore/USA, beschrieb 1946 als Erster ein Krankheitsbild, das heute Frühkindlicher Autismus genannt wird. Dazu Dick Swaab: „Autismus wird erst seit ziemlich kurzer Zeit als eine Entwicklungsstörung des Gehirns gesehen, die sich bereits in der Gebärmutter ausbildet. Vor dreißig Jahren habe ich noch erlebt, dass nach umfangreichen Untersuchungen durch Psychiater und Psychologen die Eltern eines Kindes, das von Anfang an «anders» war, nicht nur die Diagnose Autismus verkraften mussten, sondern auch die Aussagen, dass ihre Erziehung dieses Problem verschuldet habe. Verantwortlich hierfür war Kanner, der behauptet hatte, Autismus sei eine Reaktion auf fehlende Mutterliebe. Selbst 1960 vertrat er noch die Ansicht, dass die «Kühlschrankmutter» (refrigerator mother) autistischer Kinder nur ganz kurz aufgetaut sei, um das Kind zu zeugen. Wie viele Eltern wurden durch diese absurde Vorstellung wohl völlig zu Unrecht bestraft?“ (Quelle: Dick Swaab, Wir sind unser Gehirn, München 2011).

Die hirnorganischen Ursachen des Autismus sind mittlerweile besser erforscht, und das Krankheitsbild wird heute als Autismus-Spektrum-Störung bezeichnet. Dennoch ist die Diagnose im Einzelfall immer noch schwierig, und Betroffene erhalten häufig erst im Erwachsenenalter nach massivem Ärzte‑Hopping Hinweise auf Autismus. Immer noch geistern pseudopsychologische Hypothesen durch Presse und Internet, und auch vor Verschwörungstheorien bleibt Autismus nicht verschont.

Dabei liegt es spätestens seit Rudolf Virchow nahe, dass das Gehirn vergleichbare Erkrankungspotentiale in sich birgt wie jedes andere Organ. Theorien oder Modelle, die solche Aspekte unzureichend berücksichtigen, sind mit Recht als substanzlos zu bezeichnen und halten auch keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand.

Sogar Morbus Parkinson, an dessen hirnorganischen Ursachen heute keine Zweifel bestehen, wurde bis in die 1950er Jahre als eine psychogen-neurotische, das heißt nicht organisch bedingte psychiatrische Störung aufgefasst, obwohl der russische Neuropathologe Konstantin Tretjakov schon im Jahre 1919 entdeckte, dass Degenerationen bestimmter Hirnareale in einem Zusammenhang mit der Erkrankung stehen. Psychiater waren dennoch überzeugt, Parkinsonkranke seien charakterlich gefühlsarm und die Schüttellähmung sowie das maskenhafte Gesicht Ausdruck unterdrückter Emotionen. US‑amerikanische Nervenärzte vertraten die Theorie, Morbus Parkinson beruhe auf Zwangsstörungen und unterdrückter Aggressivität.

Ende der 1950er Jahre bestätigten Forschungen die Ursachen der Parkinsonerkrankung, die auf degenerativen Veränderungen autonomer Hirnstrukturen beruhen, die Tretjakov fast fünfzig Jahre zuvor beschrieb:

- Die schwedischen Forscher Arvid Carlsson und Nil‑Åke Hillarp entdeckten 1957, dass der Verlust dopaminerger Neuronen ein entscheidender Faktor bei der Entstehung des Morbus Parkinson ist.

- Oleh Hornykiewicz, ein Pharmakologe aus Wien, wies nach, dass an Morbus Parkinson Erkrankte einen extrem niedrigen Dopaminspiegel aufweisen.

Und trotz allem: Es gibt bis heute keine befriedigenden Therapiemöglichkeiten gegen Morbus Parkinson. Die ab 1967 eingeführte Behandlung mit L‑Dopa ist rein symptomatisch und nicht effektiv, da deren Wirkung langfristig aufgrund des weiter fortschreitenden neurodegenerativen Prozesses abnimmt.

Das Prinzip Zufall in der pharmazeutischen Behandlung affektiver Erkrankungen

Erst Ende der 1950er Jahre kamen Medikamente zur Depressionsbehandlung auf den Markt, die zellphysiologische Prozesse im Gehirn beeinflussen. Forscher entdeckten die ersten Substanzen jedoch zufällig, da sie zunächst zur Behandlung völlig anderer oder anderer psychiatrischer Erkrankungen vorgesehen waren. Beispiele sind das Tuberkulosemedikament Iproniazid und das zunächst gegen Schizophrenie entwickelte Imipramin. Später wurden beide zur symptomatischen Therapie der Depression verwendet. Ihre Leistungsfähigkeit war von Beginn an stark begrenzt und die Gefahr schwerer Nebenwirkungen hoch.

Die Monoaminhypothese - das unbewiesene Dogma der Psychiatrie

Bis heute setzen sich Pharmazeuten nur unzureichend mit den Krankheitsursachen auseinander. Sie favorisieren kritikwürdige Behandlungsstrategien der Manipulation bestimmter Neurosubstanzen, deren tatsächliche Verbindungen mit den Erkrankungen völlig unklar sind, und deren Nutzen von vielen Fachleuten bezweifelt wird.

Allein aufgrund der Annahme, monoamine Reizüberträgersubstanzen ‑ wie beispielsweise Serotonin ‑ ständen mit einer endogenen Depression in einem ursächlichen Zusammenhang, wird seit Anfang der 1970er Jahre die These vertreten, eine Manipulation des Serotoninstoffwechsels im Gehirn müsse positive klinische Effekte haben. Im Jahr 1988 kam in den USA das erste Medikament mit der Handelsbezeichnung Prozac auf den Markt, dessen Wirkungsweise mit dieser bis heute unbewiesenen Monoaminhypothese begründet wurde. Deren Schwachpunkte sind fehlende Theorien über Ursachen und Auswirkungen eines gestörten Monoaminstoffwechsels. Es gibt bis heute keine einzige vernünftige Erklärung eines Zusammenhangs zwischen Serotonin und der Entstehung affektiver Erkrankungen. Dennoch wird Serotonin seit Jahrzehnten hartnäckig als „Glückshormon“ bezeichnet.

Die bis heute ungenügende Auseinandersetzung mit diesen Defiziten und wenig innovative Forschungen sind dafür mitverantwortlich, dass Medizin und Pharmazie noch keine wesentlichen Fortschritte vorzuweisen haben - weder beim Verständnis der Ursachen der Erkrankung noch bei der Behandlung. Die in den 1950er bis 80er Jahren entwickelten Medikamente sind bis heute fast unverändert die Grundlagen breitenmedizinischer Behandlungen, obwohl die Kritik an ihnen aus mehreren Richtungen seit Jahren massiv zunimmt. Studien und Anwendungserfahrungen zeigen, dass die Substanzen nur bei einem Drittel der Patienten zu eingeschränkten Verbesserungen führen, für ein weiteres Drittel bringen sie lediglich minimale Vorteile. Auf die Symptome des restlichen Drittels haben die Präparate überhaupt keine Auswirkungen. Darüber hinaus sind Wirksamkeitsnachweise der Medikamente nicht zweifelsfrei zu erbringen. Die Einnahme ist häufig mit Nebenwirkungen verbunden, die Folgen der Reizübertragungsmanipulationen sind.

Da die Behandlungen mit den Präparaten in der Psychiatrie etabliert sind und die Kosten aufgrund der Leistungskataloge von Krankenkassen und Krankenversicherern übernommen werden, besteht auch von Seiten der Hersteller wenig Motivation, daran etwas zu ändern. Sie haben die Forschung nach wirkungsvolleren Medikamenten so gut wie eingestellt. Stattdessen werden schon erfolgreich vermarktete Substanzen pharmakologisch leicht modifiziert und mit einem Patent versehen, um sie dann möglichst lukrativ auf dem Gesundheitsmarkt anbieten zu können.

Psychopharmakologie in der Krise

Gerhard Gründer, früher Professor für Experimentelle Neuropsychiatrie an der RWTH Aachen und Stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Uniklinik RWTH Aachen und seit 2018 Leiter des Zentrums für Innovative Psychiatrie- und Psychotherapieforschung am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, gehört zu den Fachleuten, die diesen Zustand kritisieren: „Große Unternehmen haben sich komplett aus dem Bereich zurückgezogen, haben ihre Forschung eingestellt, weil es nicht mehr lukrativ ist. Die Pharmaindustrie ist an Gewinn interessiert, ist ihren Aktionären verpflichtet, und wenn daraus, aus der Forschung nichts herauskommt, dann stellt man das ein. Und das ist in den letzten zehn Jahren geschehen. Es gibt noch eine umfangreichere Forschung bei den neurodegenerativen Erkrankungen, Stichwort Alzheimerdemenz, aber wenn es so um die großen klassischen Krankheiten wie Schizophrenie oder Depression geht, da findet nur noch sehr wenig statt und da muss man ganz klar von einer Krise der Psychopharmakologie sprechen.“ (Quelle: Martin Huber, Die Krise der Psychopharmaka, Feature des Deutschlandfunks vom 2.4.2017, Deutschlandradio, Köln, https://www.deutschlandfunk.de/...).

Erst seit relativ kurzer Zeit entwickeln Wissenschaftler neue Ansätze, die Ursachen affektiver Erkrankungen zu entschlüsseln. So gibt es Versuche, Wechselwirkungen zwischen körperlicher und nicht körperlicher Ebene zu erklären, beispielsweise mit Hilfe verschiedener Stressmodelle, oder die Rolle oxidativer Zellprozesse bei der Entstehung von Affektstörungen zu verstehen. Moderne computergestützte Diagnosetechniken und erste zaghafte Änderungen des Krankheitsverständnisses ermöglichen diese Fortschritte.

Leider finden solche Aktivitäten überwiegend in der Forschung statt. Es besteht die Gefahr, dass Erkenntnisse dort versickern und kaum Auswirkungen auf die Behandlungsweisen in den Heilpraxen und Krankenhäusern haben.

Schwierigkeiten beim Verständnis Affektiver Störungen

Neben dem Unverständnis über die Ursachen affektiver Erkrankungen gibt es auch viele Missverständnisse über deren Charaktereigenschaften, wobei sich beide Problematiken gegenseitig bedingen.

Auf einem Vortrag referierte ein Psychiater über den Fall eines Patienten, der über mehr als zwei Jahre psychotherapeutische Hilfe wegen einer Depression in Anspruch genommen hatte, bevor sich herausstellte, dass ein Vitamin‑B12‑Mangel aufgrund seiner veganen Ernährung für die psychische Situation verantwortlich war. Nach einer B12‑Substitution verschwand die Depression sofort. Der vortragende Arzt kommentierte das mit den Worten, der „Patient hätte also gar keine Depression gehabt“. Meine Frage, welche psychiatrische Diagnose er stattdessen vorziehen würde, konnte er nicht beantworten.

Das Beispiel ist leider kein Einzelfall und demonstriert auf anschauliche Weise vorherrschende diffuse Vorstellungen über psychiatrische Erkrankungen, vor denen selbst Fachleute nicht gefeit sind.

Aber nicht nur in der Medizin bzw. Psychiatrie, auch in der psychologisch-therapeutischen Ausbildung wurden über Jahrzehnte Defizite angehäuft. Erich Kasten, Professor für Klinische Psychologie, beschreibt die Folgen: „«Cogito ergo sum» sagte René Descartes vor über 400 Jahren und schuf damit die Zweiteilung von Körper und Seele. Seitdem sind Medizin und Psychologie getrennte Wissenschaften, die oft nur schwer unter einen Hut zu bringen sind. (...) In der Psychotherapie-Ausbildung werden erst seit einigen Jahren auch Kenntnisse über organische Ursachen psychischer Störungen verlangt. Aller Wahrscheinlichkeit nach gelangen jedes Jahr mehrere Tausend Patienten auf die Couch der Psychoanalytiker oder in die Sprechzimmer von Verhaltenstherapeuten, die dort gar nicht hingehören.“ (Quelle: Erich Kasten, http://www.erich-kasten.de/...).

Ein weiteres Problem ist die schwierige Objektivierbarkeit psychiatrischer Erkrankungen, denn deren Hauptsymptomatik sind massive Störungen der individuellen Erlebnis‑ und Gefühlswelt, die von gesunden Menschen nur schwer oder gar nicht nachvollziehbar sind. Das betrifft nicht nur das direkte sozial‑familiäre Umfeld der Erkrankten, sondern auch Wissenschaftler, Ärzte, Heilpraktiker oder Psychologen. Ein Knochenbruch oder ein Sekundärkarzinom der Leber ist als Erkrankung des Körpers relativ leicht zu verstehen, und Ursachen-Wirkungs-Beziehungen sind oft problemlos herzuleiten. Aber welches Verständnis ist von Menschen zu erwarten, die Affektstörungen nur theoretisch aus Büchern oder Patientenschilderungen kennen, sich jedoch beruflich damit praktisch auseinandersetzen müssen? Es ist ‑ auch bei Fähigkeit zur Empathie ‑ vergleichbar mit dem Verständnis von Blinden, die sich mit dem Phänomen der Farben beschäftigen. Selbst bei persönlichen Krankheitserfahrungen sollten sich Behandelnde darüber im Klaren sein, dass sie das Erleben psychiatrisch erkrankter Personen nicht objektiv nachempfinden können. Das ist nicht sarkastisch oder abwertend gemeint, sondern eine Tatsache, die es zu beachten gilt, um vor voreiligen Fehlinterpretationen bzw. ineffektiven Therapiebemühungen zumindest bis zu einem gewissen Punkt geschützt zu sein.

Die Schwierigkeit, das Wesen affektiver und anderer psychiatrischer Erkrankungen zu verstehen, liegt auch am allgemein falschen bzw. laxen sprachlichen Umgang mit den Begriffen. So werden unreflektiert und nachlässig auf völlig unpassende und verallgemeinernde Weise negative emotionale Zustände als depressiv bzw. Depression bezeichnet, die nicht im Entferntesten etwas mit dieser Erkrankung zu tun haben.

In Literatur, Theater oder Film werden psychiatrische Erkrankungen häufig realitätsfern dargestellt und die Beschreibungen der Situationen Betroffener bzw. von Erkrankungscharakteristiken dramaturgischen Bedürfnissen angepasst mit der Folge völlig verzerrter Darstellungen, die Leser oder Zuschauer dann als Wirklichkeit missverstehen.

Viele Köche verderben den Brei

Die Zersplitterung der Nervenheilkunde in mehrere, zum Teil miteinander konkurrierende Fachgebiete stellt für die Entschlüsselung der Ursachen und Charakteristiken psychiatrischer Erkrankungen ein weiteres Hindernis dar. So ist die generelle Teilung in Psychiatrie und Neurologie ungünstig. In Deutschland gibt es zusätzlich noch eine medizinische Fachrichtung für Neuropathologie. Psychologen und psychologische Therapeuten vertreten ebenfalls unterschiedliche Meinungen. Dabei stellt die Psychologie überhaupt keine medizinische Fachrichtung dar. Dennoch begaben sich die Vertreter von Psychiatrie und Psychologie in Fragen der Deutungshoheit in einen äußerst unglücklichen Konkurrenzkampf. Im Jahre 1992 sorgte in Deutschland die neu etablierte ärztliche Fachrichtung „Psychotherapeutische Medizin“ zusätzlich für Verwirrung. Später wurde die Facharztbezeichnung geändert in „Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“. Auf Seiten der Psychiatrie wurde ‑ um den Anspruch auf die Ausübung der Psychotherapie zu unterstreichen ‑ mit der Umbenennung des Fachgebiets in „Psychiatrie und Psychotherapie“ prompt reagiert.

Depression? Depressive Verstimmung? Oder eine Lebenskrise?

Konsequenzen sämtlicher Problematiken: Die Bemühungen, ursächliche, charakteristische und symptomatische Aspekte von psychiatrischen Erkrankungen bzw. Affektstörungen objektiv zu beschreiben, zu analysieren, zu verstehen und in einen nachvollziehbaren Zusammenhang zu bringen, können nicht mit der notwendigen Klarheit und Intensität vorangetrieben werden.

All das macht es zu einer schwierigen Herausforderung, eine endogene Depression als klinische Erkrankung zu erkennen und von einer depressiven Verstimmung oder Lebenskrise zu unterscheiden. Die beiden zuletzt genannten Zustände sind nicht mit einer Depression im hier verstandenen Sinne vergleichbar, auch wenn sie für Betroffene mit vergleichbaren Konsequenzen verbunden sein können.

Eine depressive Verstimmung ist eine natürliche Reaktion auf als negativ empfundene Lebenssituationen und verschwindet nach deren Beseitigung. Die endogene Depression stellt demgegenüber eine medizinisch zu behandelnde Erkrankung dar und entsteht auch unabhängig schwieriger Lebenssituationen. Allerdings sind depressive Verstimmungen aufgrund ihres Stresspotentials in der Lage, die Entstehung einer endogenen Depression zu begünstigen, zu verstärken oder langfristig sogar maßgeblich auszulösen. Das geschieht vor allem dann, wenn sich depressive Verstimmungen zu einer schwerwiegenden reaktiven Depression entwickeln, die ein eigenes Erkrankungsbild darstellt.

Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass an einer endogenen Depression Vorerkrankte unabhängig davon in eine Lebenskrise geraten oder depressive Verstimmungen bekommen, was die Sache weiter verkompliziert.

Es ist aber wichtig, zu differenzieren und sich der Unterschiede verschiedener Erkrankungscharakteristiken bewusst zu sein, da dies sowohl für das Verständnis individueller Ursachen als auch für eine auf Grundlage dieser individuellen Ursachen konzipierten patientengerechten Therapie notwendig ist.

Kausalmodell und Multikausalmodell (Teil I mit den Kapiteln 1 bis 4 A/B)

Auf zwei Kausalebenen werden affektive Erkrankungen als organisch verursacht bergründet:

- Neurologische Veränderungen funktioneller Zellaktivitäten in Affekte verarbeitenden Hirnarealen sind primär verantwortlich für eine endogene Depression (→ Kapitel 1).

- Exogene und endogene Schadeinflüsse verursachen sekundär ‑ zum Teil im Zusammenhang mit neun Zellschwachstellen ‑ die im Kapitel 1 beschriebenen Veränderungen (→ Kapitel 3 und 4 A/B).

Kapitel 1: Primäre Ursachen affektiver Erkrankungen

Eine Affekterkrankung mit Symptomen wie Stimmungstiefs, Antriebsarmut, emotionaler Verflachung oder Konzentrationsproblemen beruht primär auf einem dreistufigen neurodegenerativen Verlauf der funktionellen Aktivitäten vernetzter Nervenzellen und Gliazellen in Affekte verarbeitenden Hirnarealen („Gehirnlandkarte“):

- Auf Stufe 1 schränken Nerven‑ und/oder Gliazellen ihre Aktivitäten in diesen Arealen zunehmend ein.

- Auf Stufe 2 verschwinden Nervenverbindungen, der Vernetzungsgrad nimmt stetig ab.

- Die dritte und letzte Stufe endet mit dem Tod von Nerven‑ und Gliazellen.

Damit sind die Ursachen einer endogenen Depression auf der Ebene des Nervensystems bis zu einem bestimmten Grad mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen vergleichbar.

Dieses einfache Modell genügt den Anforderungen des vom Wissenschaftstheoretiker und Philosophen Wilhelm von Ockham mitbegründeten Parsimonieprinzips. Danach soll eine Hypothese sparsam mit Erklärungen und geringer Komplexität auskommen: Unter der Bedingung ihrer Plausibilität ist eine einfache Theorie mit wenigen Annahmen am wahrscheinlichsten und komplexen Erklärungen vorzuziehen.

Trotz der wenigen Annahmen lassen sich verschiedene Erkrankungsphänomene mit dem Kausalmodell nachvollziehbar begründen, beispielsweise die Symptomvielfalt, psychosomatische Aspekte oder die individuelle psychische Resilienz.

Untersuchungen mit bildgebenden Diagnoseverfahren und Post‑mortem‑Untersuchungen stützen die Hypothesen durch Nachweise degenerativer Veränderungen bei Patienten mit Affekterkrankungen in Hirnarealen, die kausaltheoretisch mit der Entstehung und Steuerung von Affekten in Verbindung gebracht werden.

Zellprozessanalysen als Einstieg in die nächste Kausalebene

Als „Blick von oben“ beschreiben 3-Stufen-Modell und Gehirnlandkarte einen neurodegenerativen Erkrankungsverlauf, machen aber keine Aussage über dessen Ursachen. Hier gibt Rudolf Virchows Zellpathologielehre, nach der krankhafte Zellveränderungen auf Störungen innerer Zellprozesse beruhen, erste Hinweise und lenkt die Aufmerksamkeit auf die verborgenen Zellstoffwechselprozesse.

Die nächsten Ziele sind damit vorgegeben: Zellschwachstellen müssen identifiziert und hinsichtlich ihrer Relevanz als potentielle Störer von Zellprozessen bewertet werden.

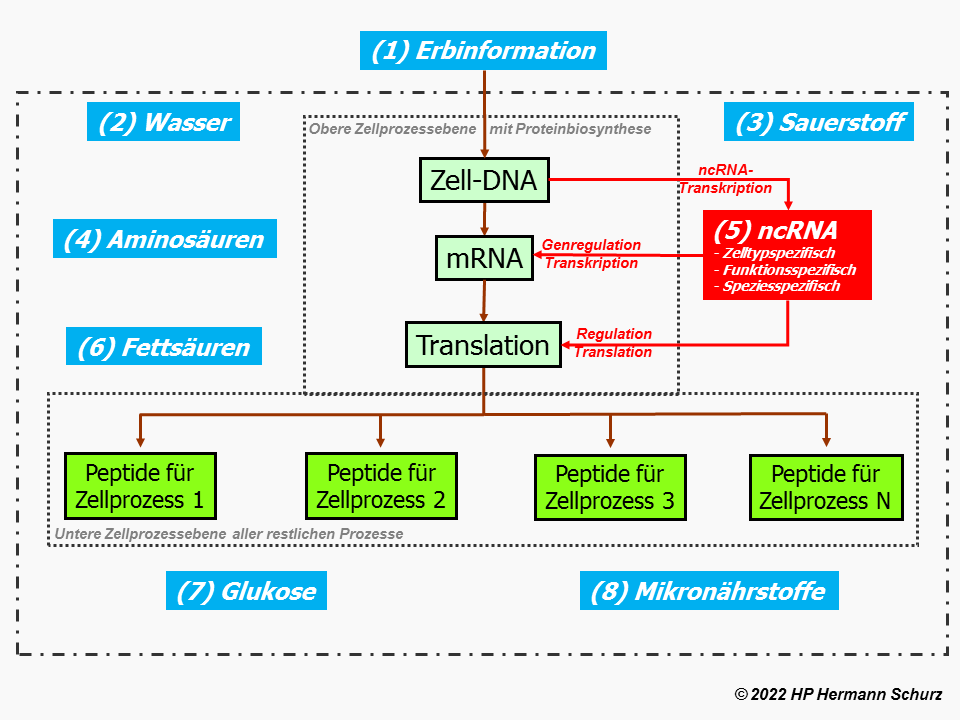

Kapitel 2: Konstruktion eines Zellprozessmodells

Zur effektiven und effizienten Zellschwachstellenanalyse wird ein Modell benötigt, das alle wichtigen Zellvorgänge darstellt, ohne mit verzichtbaren Details überfrachtet zu sein. Auch hier ist Ockhams Parsimonieprinzip ein Leitgedanke. Das Modell soll so viele Elemente wie nötig und so wenig Elemente wie möglich enthalten (→ Abbildung B):

- Es existieren zwei Zellprozessebenen, die deutlich voneinander getrennt sind.

- Die Proteinbiosynthese einschließlich ihrer Regulation befindet sich auf Zellebene 1.

- Peptide und Proteine als Ergebnisse der Proteinbiosynthese sowie alle restlichen Prozesse bilden die zweite Zellprozessebene.

- Jede Zelle benötigt für ihren Betrieb noch acht als Faktoren bezeichnete Substanzen, nämlich die Erbinformationen der Elterngeneration, Wasser, Sauerstoff, Aminosäuren, Glukose, Mikronährstoffe, Lipide sowie Fettbegleitstoffe (Lipoide) und nicht‑codierende Ribonukleinsäuren (ncRNA).

ABBILDUNG B: ZELLPROZESSMODELL

Abbildung B: Das Zellprozessmodell ‑ hier in einer vereinfachten Darstellung ‑ weist zwei Prozessebenen auf mit dem Proteinbiosyntheseprozess einschließlich seiner Regulation auf der ersten und allen restlichen Prozessen auf der zweiten Ebene. Zwei unterschiedliche Substanzenkategorien (acht Faktoren bzw. Faktorengruppen und Peptide/Proteine) dienen der Durchführung aller Prozesse. Aus der elterlichen Erbinformation (1) geht die Zell‑DNA mit ihren DNA‑Codes hervor. Die Faktoren 2, 3, 4, 6, 7 und 8 werden zugeführt, ncRNA‑Moleküle (5), zum Beispiel tRNA, rRNA oder micro‑RNA, werden demgegenüber als einzige Faktoren selbstständig mittels Transkription im Zellkern synthetisiert.

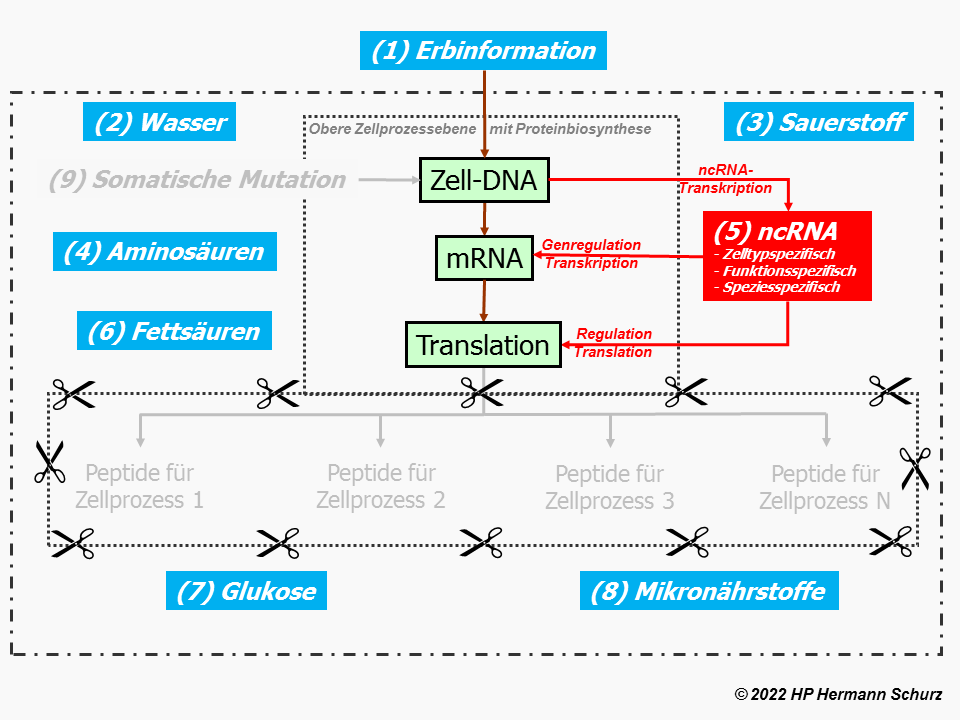

Kapitel 3: Zellschwachstellen identifizieren und bewerten

Um Zellschwachstellen zu identifizieren, wird das Zellprozessmodell (→ Abbildung B) einer Kausalanalyse unterzogen mit folgenden Ergebnissen:

- Die Proteinbiosynthese einschließlich ihrer Regulation ist aus prozessualer Sicht der zentrale Vorgang in jeder Zelle, denn sämtliche nachfolgenden Abläufe sind von ihr abhängig. Funktioniert die Proteinbiosynthese, verfügen Zellen bedarfsgerecht über alle notwendigen Peptide und Proteine. Um diese Kausalität zu verdeutlichen, ist die Ebene 1 ab sofort als obere Zellprozessebene und die Zellebene 2 als davon abhängige untere Zellprozessebene aufzufassen.

- Acht Faktoren treiben Zellprozesse an. Sie dominieren aus substanzenbezogener Sicht den Zellstoffwechsel und werden als Kausalfaktoren bezeichnet. Im Umkehrschluss repräsentieren die acht Kausalfaktoren acht Zellschwachstellen, denn bei quantitativ bzw. qualitativ unzureichender Kausalfaktorenversorgung kommt es zwangsläufig zu Zellprozessstörungen.

- Somatische Mutationen sind unerwünschte Veränderungen an den Codes der Zell‑DNA, die sich im Laufe der Zeit anhäufen. Sie sind als neunte Zellschwachstelle eine der Hauptursachen von Zellalterung, Organalterung und degenerativen Erkrankungen. Jedoch sorgt eine optimale Versorgung mit Kausalfaktoren u. a. auch für optimale DNA‑Korrekturprozesse mit dem Ergebnis einer niedrigen Mutationsquote. Eine ausreichende Kausalfaktorenversorgung verhindert Mutationen zwar nicht vollständig, aber minimiert sie.

- Die untere Zellprozessebene spielt aus einer kausalen Sichtweise bei der Suche nach Zellschwachstellen keine Rolle.

Die kausalanalytischen Erkenntnisse befreien das Zellmodell von unnötigem Ballast. Auch die Fokussierung auf die Proteinbiosynthese und acht dominierende Kausalfaktoren bei der Suche nach den Ursachen von Zellstörungen steht mit Ockhams Sparsamkeitsprinzip, bildlich auch Ockhams Rasiermesser genannt, im Einklang (→ Abbildung C).

ABBILDUNG C: ZELLPROZESSMODELL UNTER „OCKHAMS RASIERMESSER“

Abbildung C: Die untere ‑ abhängige ‑ Prozessebene ist ursächlich betrachtet bei der Zellschwachstellensuche entbehrlich, übrig bleiben die Proteinbiosynthese aus prozessualer und acht Kausalfaktoren aus substanzenbezogener Sicht. Das Verständnis des Zusammenwirkens von Proteinbiosynthese und Kausalfaktoren ist der Schlüssel zum Verständnis fast aller Zellprozessprobleme. Auch die Relativierung der Bedeutung somatischer Mutationen als neunte Zellschwachstelle steht im Einklang mit Ockhams Sparsamkeitsprinzip, dessen „Rasiermesser“ alle für die Zellschwachstellenidentifikation verzichtbaren Modellbestandteile ausblendet.

Bewertung der Kausalfaktoren

Eine undifferenzierte Fokussierung auf Versorgungsengpässe oder Qualitätsmängel sämtlicher acht Kausalfaktoren ist nicht zielführend. Aufgrund der großen Menge von Einzelsubstanzen und ihrer zahlreichen Unterschiede kann das Verursacherpotential nicht über alle acht Kausalfaktoren gleichmäßig verteilt sein. Im nächsten Schritt wird qualitativ bewertet, ob einzelne Kausalfaktorenengpässe eher Zellprozessstörungen auszulösen vermögen als andere, wodurch sich eine Rangfolge der Kausalfaktorenrelevanz ergibt. Es handelt sich um eine modellhafte Durchschnittsbewertung, die sich nicht auf bestimmte Situationen bezieht, beispielsweise auf eine Erkrankung oder eine einzelne Person.

Dazu werden alle Kausalfaktoren anhand geeigneter Relevanzkriterien geprüft: Erfüllt ein Kausalfaktor ein Kriterium, erhält er einen Punkt, erfüllt er das Kriterium nicht, geht er leer aus. Je mehr Punkte ein Kausalfaktor erhält, desto stärker beeinflusst er die Zellprozessqualität und desto relevanter sind dessen Versorgungsengpässe im Hinblick auf die Entstehung von Zellprozessproblemen. Es ergeben sich drei Relevanzgruppen:

- Aminosäurenmangel, Mikronährstoffmangel, Mängel der Lipid- und Lipoidversorgung und Wassermangel (jeweils einen Punkt) haben im Schnitt ein eher geringes Potential, Zellprozessstörungen mitzuverantworten oder auszulösen. Sie sind gering relevant.

- Fehler auf der ursprünglichen Erbinformation, Probleme mit der Glukoseversorgung bei Störungen der Blutzuckerregulation und Sauerstoffmangel (jeweils zwei Punkte) haben im Schnitt ein mittleres Potential, Zellprozessstörungen mitzuverantworten oder auszulösen. Sie haben eine mittlere Relevanz.

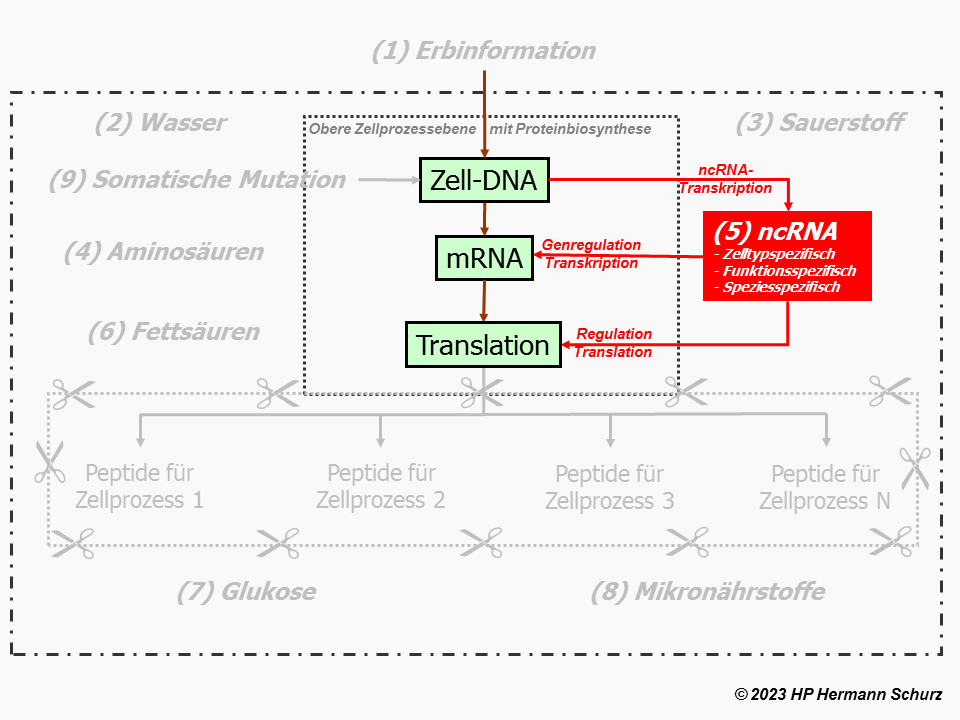

- Quantitativ-qualitative Mängel nicht-codierender Ribonukleinsäuren (fünf Punkte) haben im Schnitt ein besonders hohes Potential, Zellprozessstörungen zu verursachen. Sie haben die mit Abstand höchste Relevanz (→ Abbildung D).

ABBILDUNG D: NICHT-CODIERENDE RNA ALS ENTSCHEIDENDE ENGPASSFAKTOREN

Abbildung D: Vergleiche der Kausalfaktoren untereinander ergeben, dass nicht‑codierende Ribonukleinsäuren (ncRNA), vor allem solche mit genregulativen Funktionen, unter den Kausalfaktoren eine herausragende Stellung einnehmen. Die Fokussierung auf ncRNA‑Moleküle als entscheidende Zellschwachstellen verkörpert das Ockham'sche Parsimonieprinzip am konsequentesten.

Die hohe Bedeutung nicht-codierender Ribonukleinsäuren (ncRNA) ergibt sich vor allem aus deren Herkunft, der Gefährdung durch Mutationen, ihren wichtigen Spezialaufgaben und ihrer erschwerten Zugänglichkeit:

- Ein aufwändiger Transkriptionsprozess im Zellkern kennzeichnet den Ursprung der ncRNA - im Gegensatz zu den meisten anderen Kausalfaktoren, die lediglich extern zugeführt werden.

- Als einzige Kausalfaktoren sind ncRNA sowohl von Keimbahnmutationen als auch von somatischen Mutationen bedroht (→ Abbildung E).

- Unter den Kausalfaktoren betreiben ausschließlich ncRNA die entscheidende Genregulation.

- Die therapeutische Anwendung von ncRNA muss aktiv betrieben werden und gilt technologisch derzeit als schwierig oder sogar unmöglich.

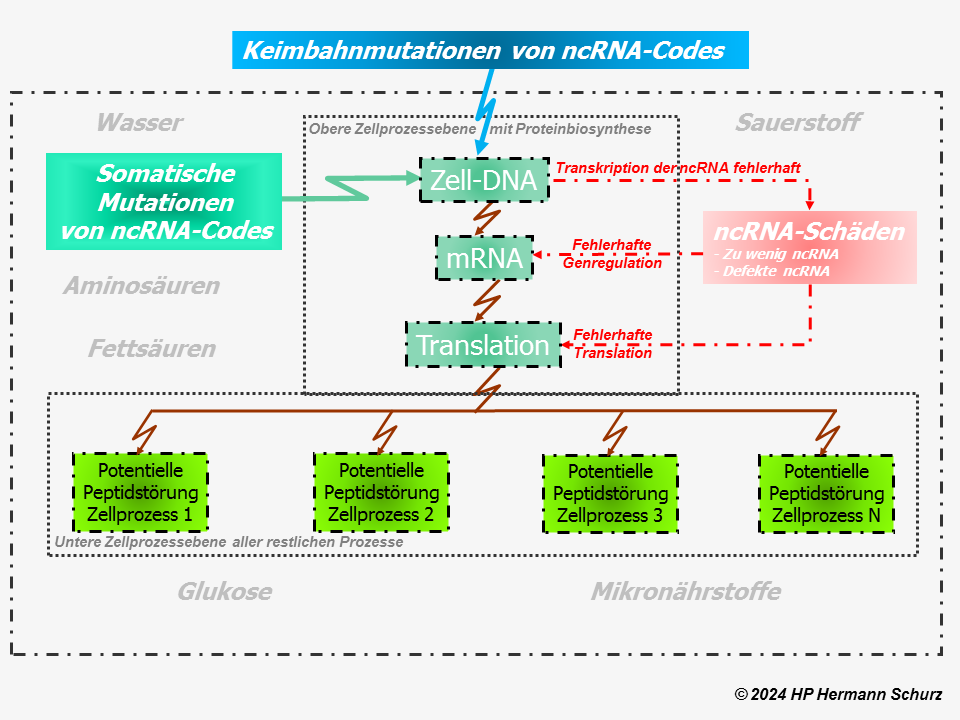

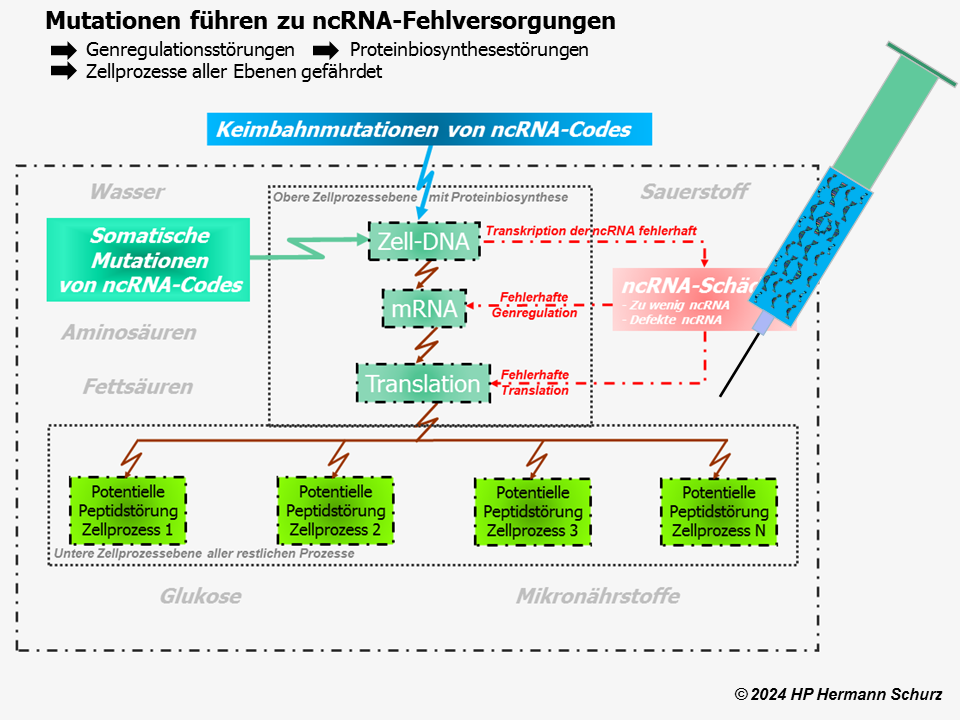

ABBILDUNG E: MUTATIONEN GENREGULIERENDER RNA UND IHRE FOLGEN

Abbildung E: Quantitative oder qualitative ncRNA-Versorgungsprobleme sind vor allem Folgen einer sich im Zeitablauf immer weiter erhöhenden Akkumulation fehlerhafter RNA‑Codes auf der Zell‑DNA durch somatische Mutationen. Die damit verbundenen Genregulationsstörungen lassen die Proteinbiosynthese immer stärker aus dem Ruder laufen mit verheerenden Konsequenzen auf sämtlichen Zellprozessebenen, insbesondere einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit degenerativer Erkrankungen mit beschleunigter Zellalterung.

RNA und Genregulation: Ein universelles biologisches Prinzip

Die Bedeutung nicht‑codierender RNA wird in den biologischen Wissenschaften und der Medizin seit wenigen Jahren thematisiert, denn der mit ihnen verbundene Genregulationsmechanismus wurde erst Ende der 1990er Jahre von zwei amerikanischen Wissenschaftlern beschrieben (Quelle: Driver/Fire/Montgomery/Kostas/Mello, Potent and specific genetic interference by double‑stranded RNA in Caenorhabditis elegans, Nature Journal No. 391, 2/1998, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/...). Andrew Fire und Craig Mello erhielten für die Entdeckung der RNA‑Interferenz acht Jahre später den Medizin‑Nobelpreis.

Einige Jahre zuvor ‑ im Jahr 1993 ‑ entdeckten zwei Amerikaner die ersten zelleigenen micro‑RNA mit genregulatorischen Funktionen. Victor Ambros und Gary Ruvkun wurden dafür im Oktober 2024 ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Etwa 95% des aktiven menschlichen Genoms enthalten DNA‑Codes, die nicht in Peptide bzw. Proteine übersetzt werden. Es wird angenommen, dass die meisten der aus ihnen resultierenden RNA als Modulatoren die Proteinbiosynthese gezielt funktionsspezifisch steuern. Ausdifferenzierte Körperzellen unterscheiden sich untereinander vor allem durch ihre zellspezifische ncRNA: Jede Zelle verwendet eine individuelle ncRNA‑Kombination zur Genregulation. Nur so ist sie in der Lage, sich zu differenzieren, von anderen Zellen zu unterscheiden und ihre individuellen Prozesse durchzuführen.

Zelltypspezifische ncRNA sind grundlegende Zellmerkmale und verkörpern ein universelles biologisches Prinzip. Die daraus zu ziehenden Schlüsse haben das Potential, Biologie, Genetik und Medizin vollständig zu verändern: In eine Zeit vor der Entdeckung dieses Prinzips und eine Zeit danach.

Genregulierende RNA sind zelltypspezifisch, nicht speziestypisch

Die DNA‑Codes der ncRNA werden evolutorisch betrachtet konservativ vererbt, das heißt sie haben sich im Verlauf der Evolution von Spezies nicht verändert. Am konkreten Beispiel der Säugetiere: Die Gene ausdifferenzierter Herzzellen aller Säugetiere werden mit identischen micro‑RNA moduliert. Das gilt auch für Leberzellen, aber die micro‑RNA‑Kombination einer Säugetier‑Leberzelle unterscheidet sich von derjenigen einer Säugetier‑Herzzelle. Oder anders ausgedrückt: Nicht‑codierende RNA ‑ wie micro‑RNA ‑ sind zelltyp‑ bzw. organspezifisch und nicht speziesspezifisch. Die Konservierung ist wissenschaftlich belegt (Quelle: miRBase: the microRNA database, The University of Manchester, https://www.mirbase.org).

Auch unterschiedliche Tiergattungen, zum Beispiel Säugetiere, Vögel, Fische etc., nutzen wegen dieses evolutorischen Prinzips teilweise wahrscheinlich ebenfalls identische oder fast identische ncRNA zur Genregulation.

Das Leben findet immer den einfachsten Weg

Die Konservierung der ncRNA ist biologisch sinnvoll, denn warum sollte die Natur zelltypspezifische RNA‑Modulatoren verschiedener Spezies immer neu erfinden, obwohl die grundlegenden Organprozesse überall identisch sind? Das wäre nicht nur ein großes Risko für das Überleben einzelner Spezies, es wäre eine erhebliche Ressourcenvergeudung und verstieße gegen Evolutionsgesetze, nach denen an bewährten Strukturen und Prozessen festgehalten wird.

Aber wie ist die Existenz verschiedener Spezies zu erklären? Unzweifelhaft unterscheiden sich zum Beispiel Menschen erheblich von anderen Säugetieren. Hier kommt der Unterschied zwischen embryonalen und ausdifferenzierten Zellen bzw. Organismen ins Spiel: Die Unterschiede beruhen auf einer jeweils angepassten Embryogenese. Vermutlich regulieren in den ersten Phasen, vor allem zu Beginn während der ersten Zellteilungen, speziesspezifische ncRNA die Entwicklung der speziesspezifischen Merkmale. Diese RNA spielen in der späten Embryonalphase bzw. nach der Geburt aber keine oder nur eine marginale Rolle, und die dazugehörigen DNA‑Codes werden nach und nach deaktiviert.

Kapitel 4 A/B: Von der Kausaltheorie zur multikausalen Theorie affektiver Erkrankungen

Der nächste Schritt besteht darin, Zusammenhänge zwischen neun Zellschwachstellen und Affekterkrankungen herzustellen (→ Kapitel 4 A):

- Analyse von Szenarien, die zu somatischen Mutationen führen und Affekterkrankungen triggern.

- Analyse von Szenarien, die zu Problemen mit der Kausalfaktorenversorgung führen und affektive Erkrankungen triggern. Die unterschiedlichen Relevanzen der Kausalfaktoren werden berücksichtigt.

Im Teil B des vierten Kapitels werden darüber hinausgehende Szenarien beschrieben, die unabhängig von Kausalfaktorenmängeln zu einer neurodegenerativen Entwicklung führen und affektive Erkrankungen zur Folge haben können (→ Kapitel 4 B):

- psychosozialer Disstress,

- physikalisch‑chemische Schädigungen, beispielsweise durch Gifte, Suchtstoffe oder mechanische Verletzungen und

- biologisch‑medizinische Schädigungen, beispielsweise durch Bakterien/Viren, Medikamente oder andere Erkrankungen.

Exogene vs. endogene Noxen

Konkrete Verursacher von Kausalfaktorenfehlversorgungen, Zellprozessstörungen oder Zellschäden werden im Kapitel 4 als „Noxen“ bezeichnet. Es ist sinnvoll, zwischen exogenen und endogenen Noxen zu unterscheiden.

Exogene Noxen sind aus Zellsicht alle Negativereignisse, die von außerhalb kommend zu Zellproblemen führen können. Beispiele für exogene Noxen sind Stress, Ernährungsdefizite, Störungen der Blutzuckerregulation, Sauerstoffmangel, Sauerstoffüberversorgung, energiereiche Strahlung, Industriegifte und andere Schadstoffe der Industrie, Suchtstoffe, vaskuläre Erkrankungen mit Störungen der Mikrodurchblutung des Gehirns, eine durchlässige Blut‑Hirn‑Schranke, chronische körperliche Erkrankungen, Infektionen durch Viren ‑ zum Beispiel durch das neuartige Virus SARS‑CoV‑2 bei Covid‑19 ‑, Bakterien oder Parasiten, Entzündungen, Mutationen, Traumata, Medikamente oder bei medizinischen Eingriffen verwendete Narkotika.

Exogene Noxen spielen aufgrund ihrer Vielfalt und Intensität meist die Hauptrolle, aber auch Gefahren durch endogene Noxen sind nicht zu unterschätzen. Es handelt sich um Störszenarien, die aufgrund zellinnerer Vorgänge entstehen. Typische Beispiele für endogene Noxen sind die zelluläre Atmungskette und die mit ihr verbundene Entstehung aggressiver reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die sämtliche Zellbestandteile (DNA, Membranen oder Organellen) zu schädigen in der Lage sind. Auch DNA‑Schädigungen im Zusammenhang mit der Zellteilung, dem Ablesen der DNA (Transkription) oder fehlerhaften DNA‑Korrekturprozessen gehören zu den endogenen Noxen.

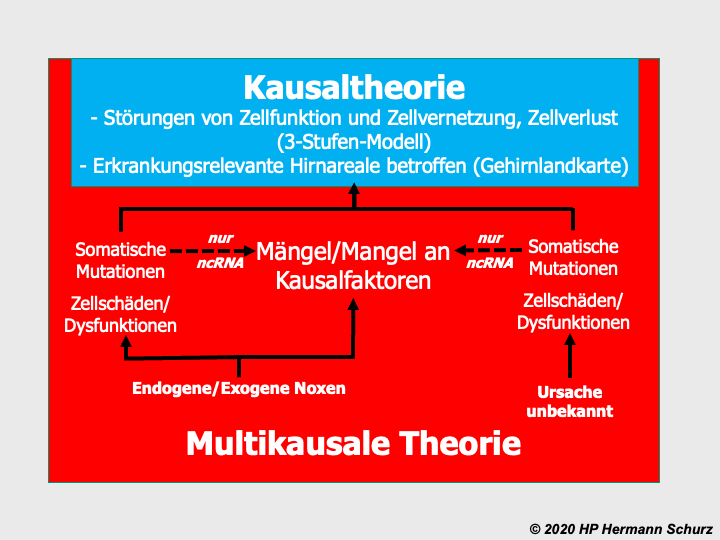

Das multikausale Modell in der Übersicht

Kausaltheorie und ihre multikausale Erweiterung bilden gemeinsam ein integriertes Gesamtmodell, das die Theorie der multifaktoriellen Ätiopathogenese bestätigt (→ Abbildung F).

ABBILDUNG F: KAUSALE UND MULTIKAUSALE THEORIE IM ÜBERBLICK

Abbildung F: Affekterkrankungen resultieren primär aus funktionell-strukturellen Veränderungen des Gehirns (in Blau oben). Das betrifft neurodegenerative Entwicklungen auf der Mikroebene von Hirnzellen (Neuronen und Gliazellen) über drei Stufen, die mit einem Zellverlust enden. Auf der Makroebene des Gehirns finden diese Veränderungen in den für die Affektverarbeitung entscheidenden Hirnarealen statt („Gehirnlandkarte“). Verschiedene Noxen triggern den degenerativen Prozess durch Schädigungen an Zellstrukturen (zum Beispiel an inneren oder äußeren Membranen, Organellen und der DNA) oder durch Verursachung von Problemen mit der Kausalfaktorenversorgung (roter Bereich). Als einzige Kausalfaktoren sind ncRNA‑Moleküle durch somatische Mutationen bedroht.

Von der Theorie zur ursächlichen Therapie affektiver Erkrankungen (Teil II mit den Kapiteln 5 bis 8)

Zunächst werden konventionelle Therapiekonzepte vorgestellt und bewertet (→ Kapitel 5), um danach Therapievorschläge zu entwickeln, die sich an beiden Ursachenebenen des Multikausalmodells orientieren (→ Kapitel 6 bis 8). Es ergeben sich zwei kausale Behandlungsstrategien:

- Eine Optimierung der Kausalfaktorenversorgung soll zur einer Normalisierung der Zellprozesse führen. Im Mittelpunkt steht dabei die Optimierung der Genregulation.

- Die möglichst umfassende Beseitigung aller erkrankungsrelevanten und beeinflussbaren Schadeinflüsse (Noxen) als eine gemeinsame Aufgabe von Ärzten, Heilpraktikern, Psychologen, sonstigen Therapeuten und Patienten.

Behandlungsstrategie 1: Kausalfaktoren nach Relevanz optimieren

Mit sieben therapeutisch verfügbaren Kausalfaktoren besteht die Möglichkeit, dysfunktionale Zellprozesse positiv zu verändern, um die neurodegenerative Entwicklung zu stoppen oder sogar umzukehren (Kapitel 6 und 7). Engpässe von Kausalfaktoren werden mittels Analysen oder Plausibilitätsüberlegungen patientenbezogen ermittelt und anschließend gezielt beseitigt:

- Gewährleistung einer ausreichenden Flüssigkeitsversorgung, um Dehydrierung zu verhindern.

- Ausgleich von Versorgungslücken mit Mikronährstoffen.

- Korrektur einer Fehlversorgung mit Fetten und fettähnlichen Begleitstoffen.

- Beseitigung eines Mangels in der Aminosäurenversorgung.

- Sicherstellung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung.

- Analyse und Optimierung des Blutzuckerverlaufs mit dem Ziel einer optimalen Glukoseversorgung.

- Optimierung von Genregulation und Proteinbiosynthese durch ncRNA-Substitution.

Alle sieben Maßnahmen sind unter der Berücksichtigung ihrer Relevanz durchzuführen. Die Optimierung der Genregulation durch Substitution zelltyp- und funktionsspezifischer ncRNA ist der mit Abstand wichtigste Therapiebaustein.

Therapie mit synthetischer ncRNA ‑ Segen oder Sackgasse?

Mittlerweile hat die Industrie nicht-codierende Ribonukleinsäuren als therapeutisch und kommerziell erfolgversprechende Substanzen entdeckt. Es stehen vor allem Krankheiten im Fokus, für die es keine befriedigenden Therapieoptionen gibt, beispielsweise seltene Erkrankungen (sogenannte „Orphan Diseases“).

Die Forschung verfolgt dabei die Strategie, mit pharmakologisch veränderten synthetischen miRNA‑ oder siRNA‑Molekülen (Monotherapie) die komplexen Erkrankungen zu behandeln. Die Entwicklung künstlicher Moleküle offenbart aber auch die Schwierigkeiten ihrer Anwendung. Es tauchen immer neue Probleme auf, beispielsweise diffuse Nebenwirkungen, Probleme beim gezielten Transport in Zellen, Off‑Target‑Effekte oder schwere Immunreaktionen. Die pharmazeutisch hergestellten RNA-Moleküle werden aufwändig modifiziert, um sie zu stabilisieren und gegen einen schnellen Abbau zu schützen. Auch muss erreicht werden, dass die RNA im Körper da hinkommen, wo sie hingehören, was durch spezielle Delivery-Systeme ermöglicht werden soll. Es werden mehrere Strategien getestet, beispielsweise chemische Modifikationen, Verbindung mit Nanopartikel, virale Vektoren, Transportvehikel/Exosomen, Konjugate oder spezielle Molekülstrukturierungen.

Verschiedene miRNA‑Präparate werden derzeit präklinisch untersucht oder in klinischen Anwendungsstudien getestet, bisher hat noch keines eine Zulassung erhalten (Stand Januar 2026).

Wenige siRNA‑Therapeutika gegen seltene Erkrankungen sind im Einsatz, das erste Medikament erhielt seine Zulassung im Jahr 2018. Die Kosten einer Therapie liegen teilweise im fünf‑ bis sechsstelligen Euro- oder US-Dollar-Bereich. Manche Anwendungen benötigen ein aufwändiges Monitoring zur Überwachung. Da lediglich einzelne RNA-Molekülarten eingesetzt werden, ist eine umfassende Therapie nicht möglich, es stehen immer nur Teilaspekte der Erkrankung im Mittelpunkt.

Alles deutet darauf hin, dass einzelne synthetische ncRNA-Moleküle nicht geeignet sind, komplexe degenerative Erkrankungen effektiv zu therapieren. Aufgrund der Hochpreisigkeit ist auch deren Effizienz fraglich.

Natürliche ncRNA als Alternative

Die hier erarbeiteten Modelle legen nahe, dass natürliche ncRNA‑Moleküle im Rahmen einer völlig anderen Behandlungsstrategie anzuwenden sind.

So müssen die für die Genregulation notwendigen micro‑RNA zelltypspezifisch bzw. funktionsspezifisch in ihrer ganzen Artenfülle dort zur Verfügung gestellt werden, wo sie fehlen oder fehlerhaft sind. Dies gilt insbesondere bei einer durch somatische DNA‑Mutationen unterschiedlichen Ursprungs behinderten Proteinbiosynthese, was bei fast allen neurodegenerativen Erkrankungen der Fall ist. Neben der Substitution zelltyp- bzw. funktionsspezifischer micro‑RNA zur Wiederherstellung einer geordneten Genregulation kann es auch sinnvoll sein, andere RNA‑Moleküle zu ergänzen ‑ beispielsweise zellunspezifische Transfer‑RNA/tRNA oder zellspezifische längerkettige ncRNA.

Auch bei Schädigungen durch Lipidperoxidation innerer und äußerer Zellmembranen oder Proteinoxidation anderer Zellbestandteile besteht das Potential einer Regeneration geschädigten Zellgewebes durch eine Proteinbiosyntheseaktivierung mittels natürlicher ncRNA.

Die Stabilität natürlicher ncRNA-Moleküle wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen (PLOS ONE, Scientific Reports, MDPI, American Association for Cancer Research AACR und einige Frontiers-Artikel). Sie widerstehen den Abbauenzymen RNasen und sind auch unempfindlich gegen Hitze, Kälte und Schwankungen des pH‑Wertes. Die an Argonautenproteine gebundenen Moleküle haben lange Halbwertzeiten und Exosom‑miRNA bleiben monatelang stabil.

Die natürlichen ncRNA-Moleküle müssen in den Blutkreislauf gelangen und erreichen auf diesem Wege ihre Zielzellen mit RNA-Bedarf. Diese Zellen realisieren die Verfügbarkeit der von ihnen benötigten RNA im Blut und schleusen sie ins Zellinnere. Die Aufnahme kann über verschiedene Wege erfolgen, beispielsweise durch den aktiven Transportmechanismus der Endozytose.

Den Gordischen Knoten lösen

Zur Substitution natürlicher ncRNA in ihrer gesamten zelltypspezifischen Vielfalt passt die antike Sage von der Lösung des Gordischen Knotens, denn sie vermittelt anschaulich ein Bild ihrer Funktionsweise: Die Zellgesundung gelingt, wenn sich Proteinbiosynthese und Genregulation wieder normalisieren, sodass die komplexen und unübersichtlichen Probleme auch auf allen nachfolgenden Zellprozessebenen gelöst werden. Die ncRNA-Substitution ist das Schwert, das den Knoten des unübersichtlichen Zellstoffwechsels löst.

Die Paste erst gar nicht aus der Tube lassen

Mit den heute üblichen symptomatischen Behandlungsmethoden wird stattdessen versucht, Vorgänge auf der unteren Zellprozessebene zu reparieren oder sogar lediglich zu manipulieren. Ein „Herumdoktern“ an Prozessen der abhängigen unteren Zellebene kann aber nicht die Lösung sein, denn da ist ‑ um eine bekannte Allegorie zu verwenden ‑ die Paste schon aus der Tube und es wird schwierig, sie wieder in die Tube zurückzubekommen. Nur mittels ncRNA‑Substitution normalisiert sich die in Unordnung geratene Proteinbiosynthese wieder: Die Paste bleibt in der Tube.

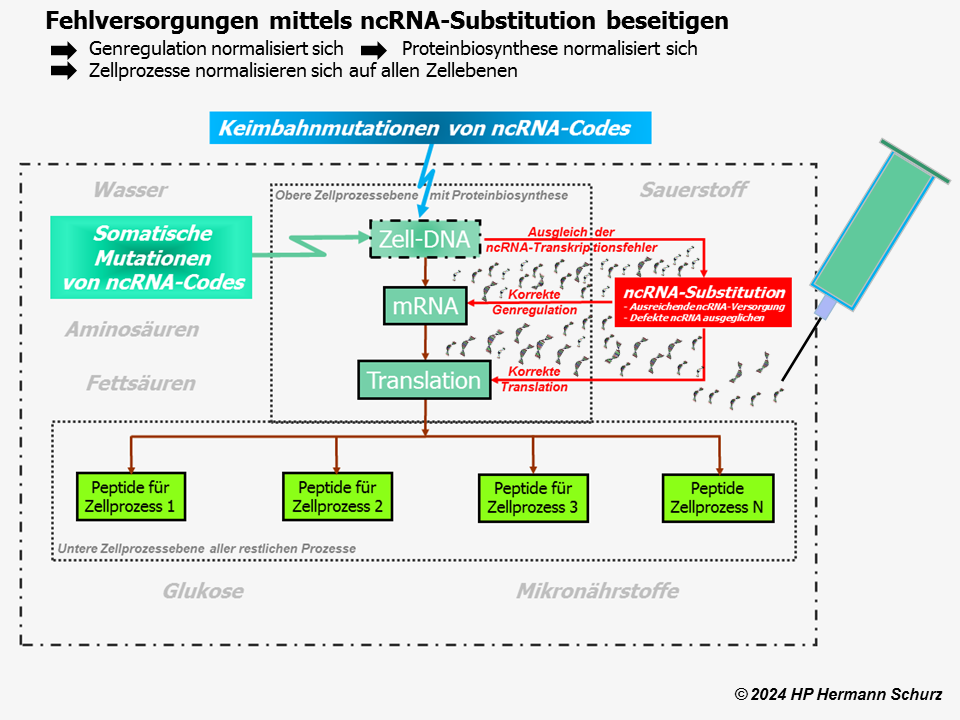

ABBILDUNG G: RNA-SUBSTITUTION NACH MUTATIONSBEDINGTEN DNA-SCHÄDEN

Abbildung G: Quantitative oder qualitative ncRNA-Defizite aufgrund zunehmender somatischer Mutationen von ncRNA-Codes auf der Zell‑DNA werden durch die Substitution mit intakten zelltypischen natürlichen ncRNA-Molekülen ausgeglichen. Die dadurch wiederhergestellte Genregulation führt zu einer Normalisierung der Proteinsynthese. Damit laufen auch die restlichen Prozesse auf der abhängigen unteren Zellprozessebene wieder optimal.

Behandlungsstrategie 2: Vermeidung und Vorbeugung

Um das zweite Behandlungsziel zur erreichen, sollten mit dem Patienten sonstige Strategien zur Beseitigung möglichst aller belastender und nervenschädigender Einflüsse erarbeitet werden, bei denen der Verdacht besteht, am Ausbruch oder der Verstärkung der Affekterkrankung beteiligt zu sein. Die Erarbeitung dieser Strategien ist Gegenstand des achten Kapitels.

Die Möglichkeiten bestehen in der Behandlung einer somatischen Grunderkrankung, einer langfristigen Vermeidung schädigender Umweltbelastungen oder Verhaltensweisen und dem Erkennen und Beseitigen der Quellen psychischer Überforderungen. Letzteres sollen vor allem psychotherapeutische Verfahren und Entspannungstechniken unterstützen.

Zur Rolle der ursprünglichen Erbinformation

Im Modell spielt die ursprüngliche Erbinformation als mittelrelevanter Kausalfaktor eine eher zweitrangige Rolle. Das liegt auch daran, dass die elterliche Erbinformation einen aus der Vergangenheit stammenden Kausalfaktor darstellt, der mit der ersten Zellteilung in der Zell-DNA aufgeht. Darüber hinaus entzieht sich die ursprüngliche Erbinformation jedweder direkten Veränderungsmöglichkeit.

Die ursprüngliche Erbinformation ist jedoch der relevante Kausalfaktor für vererbbare Keimbahnmutationen. Keimbahnmutationen können sowohl Peptid- bzw. Proteincodes (= Gene) als auch ncRNA-Codes betreffen, wobei die nur etwa 25.000 peptid- bzw. proteincodierenden Gene von der Anzahl der ncRNA-Codes um ein Vielfaches übertroffen werden. Für das Konzept der Kausalfaktorenoptimierung bedeutet das:

- Eine ncRNA-Fehlversorgung aufgrund keimbahnmutierter ncRNA-Codes ist substituierbar. Damit sind die Folgen vieler Keimbahnmutationen nachträglich ausgleichbar, und unter der Voraussetzung korrekt vorliegender Gencodes kann die Proteinsynthese wieder korrekt durchgeführt werden.

- Keimbahnmutationen von Peptid‑ bzw. Proteingenen können mit einer ncRNA‑Substitution nicht ausgeglichen werden. Durch eine allgemeine Aktivierung der Proteinbiosynthese ist es aber möglich, den Allgemeinzustand von Zellen bzw. des Organs mit zelltypspezifischen ncRNA zu optimieren.

Eine allgemeine Theorie und Therapie zentralnervöser Erkrankungen (Teil III mit den Kapiteln 9 und 10)

Im dritten Teil werden die für Affekterkrankungen erarbeiteten Modelle auf andere Nervenerkrankungen übertragen und geprüft, ob sie auch hier anwendbar sind. Die Schwerpunkte liegen in einer kurzen Analyse und Bewertung verschiedener Demenzformen, von Epilepsie, Morbus Parkinson, HOPS, Schizophrenie und dem Tourettesyndrom.

Das Ergebnis ist nicht überraschend: Nach den hier erörterten Analysen beruhen fast alle zentralnervösen Erkrankungen auf gleichen oder ähnlichen pathologischen zellulär‑molekularen Mechanismen. Das führt zwangsläufig zu Schlussfolgerungen über zukünftige Behandlungsstrategien mit dazu geeigneten molekularen Substanzen in der neurologisch-psychiatrischen Breitenmedizin.

Exkurs 2: Was lehrt das 9‑Punkte‑Experiment über das Lösen scheinbar unlösbarer Aufgaben?

Hier noch die Auflösung des eingangs erwähnten 9‑Punkte‑Tests (→ Abbildung A). Neun Punkte sollten ‑ ohne den Stift abzusetzen oder eine Linie doppelt zu zeichnen ‑ geradlinig mit vier oder weniger Linien verbunden werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Abbildung H zeigt eine davon.

ABBILDUNG H: EINE LÖSUNG DES 9-PUNKTE-TESTS

Abbildung H: Neun Punkte sollten mit maximal vier geraden Linien verbunden werden, ohne den Stift abzusetzen oder eine Linie doppelt zu zeichnen.

Um die Aufgabe bewältigen zu können, muss der quadratische Raum erweitert werden, im Beispiel unterhalb und rechts der Punkte. Nur dann ist eine Verbindung mit vier Linien möglich.

Die meisten Menschen verlassen bei ihrer Suche nach einer Lösung nicht den quadratischen Raum, den die Punkte suggerieren.

Kognitionspsychologen erklären das mit der Tendenz des Menschen zur Gestaltwahrnehmung. Aus den neun Punkten wird intuitiv ein Quadrat gebildet und als vorgegeben betrachtet. Erst wenn sich eine Versuchsperson von dieser Vorstellung löst, ist sie in Lage, ein Resultat wie das in Abbildung H gezeigte zu erzielen.

Schlussfolgerungen aus diesem Experiment: Zur Lösung komplexer, scheinbar unlösbarer Probleme sollten abgetretene Erkenntnispfade vermieden oder frühzeitig verlassen werden, ebenso wie vordergründige Lösungswege. Ebenfalls ist es ratsam, häufiger zurückzutreten, um mit Hilfe eines größeren Abstands eine bessere Übersicht über die Aufgabenstellung zu gewinnen.

Diese Maximen sind von jetzt an die Richtschnur. Sie ermöglichen es, die Modelle zu erarbeiten und die Suche nach Lösungen voranzutreiben, die auf den folgenden Seiten niedergeschrieben sind. Jeder ist eingeladen, sich mit auf diese spannende Suche zu begeben.

Komprimierte Zusammenfassungen aller zehn Kapitel

Auf dieser Seite folgen nun Zusammenfassungen der Inhalte aller zehn Kapitel, die sich etwas detaillierter auf das Wesentliche beschränken. Mit Hilfe der Sprungmarken (Pfeil nach oben) gelangt man entweder zurück zum Seitenanfang oder wechselt ins jeweilige ausführliche Kapitel (Pfeil nach rechts).

Kurzfassung Teil I: Eine ursächliche Theorie Affektiver Störungen▲

Was kennzeichnet die Ursachen und Merkmale einer endogenen Depression? Sind funktionelle oder strukturelle Veränderungen im Gehirn für den Ausbruch einer Affekterkrankung verantwortlich? Welche Hirnzellarten könnten eine Rolle spielen? Wie sind individuelle Symptome und Intensitäten einer Affektiven Störung zu erklären? Haben bestimmte Hirnareale eine besondere Bedeutung? Welche Einflüsse haben belastende Situationen auf die Entstehung von Affekterkrankungen?

Im ersten Teil mit den Kapiteln 1 bis 4 dreht sich alles darum, diese und weitere Fragen plausibel und nachvollziehbar zu beantworten. Ziel ist, die Erkrankung, ihre Entstehung und Charakteristiken ursächlich und umfassend zu begründen.

Kapitel 1 – Grundlagen einer kausalen Theorie Affektiver Störungen►

Ein großer Teil der gegen Depressionserkrankungen verordneten Medikamente basiert pharmakologisch auf der Monoaminhypothese. Die Präparate manipulieren an bestimmten Stellen im Gehirn den Monoaminstoffwechsel, insbesondere von Serotonin oder Noradrenalin. Bis heute gibt es keine gesicherten wissenschaftlichen Aussagen über die Ursachen und Folgen angeblicher Monoaminstörungen. Die Funktionen vieler Botenstoffe sind unklar. Wichtige Fragen werden nicht ausreichend erörtert, zum Beispiel auf welchen hirnorganischen Defiziten affektive Erkrankungen grundsätzlich beruhen könnten, oder welche Bedeutung unterschiedliche Hirnstrukturen bei der Erkrankungsgenese haben. Mangels wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse wird häufig die nebulöse Erklärung einer „Stoffwechselentgleisung im Gehirn“ als hirnorganische Ursache einer endogenen Depression bemüht.

Die Monoaminhypothese wird von Fachleuten und Erkrankten kritisiert, ebenfalls die unzureichende Wirksamkeit der darauf beruhenden Psychopharmaka, von denen etwa 2/3 der Patienten nicht oder nur ungenügend profitieren. Wissenschaftliche Studien und praktische Erfahrungen zeigen deren Defizite in der Depressionsbehandlung.

Im ersten Schritt werden 14 Schwächen der Monoaminhypothese herausgearbeitet. Auf Grundlage einer Mikrobetrachtung von Hirnzellen und einer Makrobetrachtung unterschiedlicher Hirnregionen werden drei Gegenthesen formuliert.

Der Kern der Mikrobetrachtung ist ein erweitertes Verständnis neuronaler Dysfunktionalität und der Komplexität von Störungen der neuronalen Reizverarbeitung bei affektiven Erkrankungen (Hypothese 1) sowie die Annahme, dass auch dysfunktionale Gliazellen potentielle Erkrankungsverursacher sind (Hypothese 2).

Krankhafte Gliazellenveränderungen blieben im Zusammenhang mit Affektiven Störungen bisher unbeachtet, obwohl Gliazellen ‑ neben den Neuronen ‑ die zweite wichtige Zellart des Gehirns darstellen und komplexe Aufgaben bei der Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Neuronen übernehmen. Gliazellen beeinflussen Reizentstehung, ‑weiterleitung und ‑übertragung direkt und indirekt. Spezialisierte Gliazellen steuern die Neurogenese und das Immunsystem und sind wesentlich an der Gesunderhaltung des Gehirns beteiligt. Funktionsgestörte Gliazellen kommen als (Mit‑)Verursacher einer affektiven Erkrankung infrage.

Die Makrobetrachtung umfasst einen funktionalen Vergleich verschiedener Hirnareale und ‑strukturen und eine Bewertung ihrer Anteile an der Entstehung und Verarbeitung von Emotionen bzw. Affekten. Die daraus abgeleitete Hypothese 3 postuliert einen Zusammenhang zwischen affektiven Erkrankungen und Störungen affektrelevanter Hirnareale und ‑strukturen. Folgende Bereiche werden analysiert:

- Großhirnhemisphären (Cortex und untere Großhirnkerne),

- Basal- bzw. Stammganglien (Nuclei basales),

- Zwischenhirn (Diencephalon) mit Thalamus und Hypothalamus,

- Hirnanhangdrüse (Hypophyse),

- Zirbeldrüse (Epiphysis cerebri),

- Mittelhirn (Mesencephalon),

- Verlängertes Mark (Medulla oblongata),

- Kleinhirn (Cerebellum) mit Brücke (Pons) und die

- Formatio reticularis als wichtige hirnarealübergreifende Struktur.

Betrachtungen von Mikro‑ und Makroebene reichen nicht aus, um Primärursachen Affektiver Störungen vollständig zu erfassen. Es fehlt noch eine hinreichend genaue Beschreibung der Charakteristiken erkrankter Hirnstrukturen, die beide Ebenen sinnvoll miteinander verknüpfen und auch zeitliche Entwicklungen berücksichtigen.

Mit dem Drei‑Stufen‑Basismodell wird diese Lücke geschlossen. Es beschreibt den Prozess einer degenerativen Entwicklung und weist auf zwei weitere funktionelle Probleme gemäß Hypothese 1 hin, nämlich den Abbau der Nervenzellenvernetzung und den Untergang/Abbau von Hirnzellen.

Die Komplettierung ermöglich nun auch plausible Aussagen über die hirnorganischen Hintergründe charakteristischer Merkmale affektiver Erkrankungen.

Neuere Untersuchungsmethoden mit Hilfe der strukturellen oder funktionellen Magnetresonanztomographie (MRT, fMRT) bzw. der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und hirnpathologische Untersuchungen Verstorbener stützen die Kausaltheorie, denn sie weisen bei affektiven Erkrankungen pathologische Veränderungen in den als affektrelevant identifizierten Hirnarealen nach.

Eine umfassende Begründung des kausaltheoretischen Szenarios

Die Kausaltheorie beschreibt funktionell-strukturelle Hirnveränderungen bei affektiven Erkrankungen. Die Kausaltheorie macht keine Aussagen über die dafür verantwortlichen Auslöser.

Die Annahme, dass sämtliche Zellfunktionen von inneren Zellstoffwechselprozessen abhängig sind, ist die argumentative Basis für die Suche nach Auslösern. Sie beruht auf Rudolf Virchows Zellpathologielehre und begründet einen ersten groben Kausalzusammenhang zwischen Zellfunktionen und Zellprozessen: Optimale Zellfunktionen beruhen auf optimalen Zellprozessen. Es gilt auch der Umkehrschluss: Suboptimale Zellfunktionen beruhen auf suboptimalen Zellprozessen.

Kapitel 2 – Ein aggregiertes Modell zur Zellschwachstellenanalyse►

Um suboptimalen Zellprozessen als potentielle Erkrankungsursachen überhaupt auf die Spur kommen zu können, wird ein einfaches Zellprozessmodell benötigt, das sich auf die wesentlichen Stoffwechselprozesse konzentriert. Die Erarbeitung dieses Modells ist ein Zwischenziel auf dem Weg, Zellschwachstellen zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten.

Zellprozesse und die Rolle der Proteinbiosynthese

Das Zellmodell vereint vier grundlegende Prozessbereiche:

- Prozesse der Kern- und Zellteilung,

- Proteinbiosyntheseprozess,

- Energieversorgungsprozesse und alle

- restlichen Prozesse (Funktionalprozesse).

Peptide und deren Synthese sind zentrale Modellbestandteile, denn sie bilden die Grundlage sämtlicher Zellprozesse. Jeder Prozess wird als eine durchgehende Abfolge vom Ablesen der genetischen Information auf der DNA über die Proteinbiosynthese bis zum einsatzfähigen Enzym bzw. Protein ‑ einschließlich dessen Aktivitäten ‑ verstanden.

Dabei übernimmt die Proteinbiosynthese eine Sonderrolle als ein allen nachfolgenden Abläufen vorgelagerter Hauptprozess auf einer oberen Zellprozessebene. Enzyme, Proteine und die meisten mit ihnen verbundenen Abläufe bilden die untere Zellprozessebene.

Lediglich die Enzyme und Proteine zur Durchführung der Proteinbiosynthese machen eine Ausnahme. Sie gehören als Substanzen zwar zur unteren Prozessebene, ihre Aktivitäten im Rahmen der Proteinsynthese jedoch zur oberen Ebene. Daraus resultiert ein Kreislauf zwischen der unteren und oberen Zellprozessebene bei der Proteinbiosynthese.

Auch Kern- und Zellteilung weisen einen vergleichbaren Prozesskreislauf auf zwischen der Mutterzelle und den beiden aus ihr hervorgehenden Tochterzellen.

Darüber hinaus stehen die Energieversorgungsprozesse mit sämtlichen Prozessen in Verbindung, denn ohne Energie ist kein Stoffwechsel denkbar.

Daraus folgen vier wichtige Prozessmodell-Charakteristika:

- die Teilung in eine obere (Proteinbiosynthese) und eine untere Zellprozessebene,

- ein Prozesskreislauf zwischen oberer und unterer Zellprozessebene,

- ein Prozesskreislauf bei Kern- und Zellteilung zwischen Mutter- und Tochterzellen und

- eine unübersichtliche Verknüpfung der Energieversorgungsprozesse mit allen anderen Zellvorgängen.

Die Proteinbiosynthese wird aufgrund ihrer fundamentalen Bedeutung ausführlicher beschrieben.

Peptide und Faktoren verantworten den Zellstoffwechsel gemeinsam

Zellprozesse benötigen neben Peptiden, das sind insbesondere Enzyme und Proteine, und Monoaminen noch weitere Substanzen, die als Faktoren bezeichnet werden. Ein Faktor übernimmt mindestens eine der nachfolgenden wichtigen Funktionen:

- Informationsquelle bzw. Anleitung zur Produktion nicht-codierender RNA und Proteinen bzw. Peptiden.

- Steuerung der Zellprozesse, insbesondere der Proteinbiosynthese.

- Baustoff zur Peptidsynthese oder Durchführung nachfolgender Prozesse.

- Hilfsstoff zur Peptidsynthese oder Durchführung nachfolgender Prozesse.

Bei den Faktoren handelt es sich um folgende acht Substanzen:

- Aminosäuren

20 verschiedene Aminosäuren dienen in erster Linie als Baustoffe dem Aufbau sämtlicher Peptide und Monoamine und ferner der Energieversorgung als Hilfsstoffe. Die Aminosäuren werden vor allem durch den Abbau des Nahrungseiweißes, der im Verdauungstrakt stattfindet, den Zellen zur Verfügung gestellt. Auch durch Recycling oder Umwandlung anderer Substanzen ist es jeder Zelle möglich, bestimmte Aminosäuren selbst zu bilden.

- Die ursprüngliche Erbinformation der Elterngeneration

Die Chromosomen der Zygote, der ersten Zelle eines Organismus, bilden die ursprüngliche Erbinformation, die bei der Verschmelzung einer männlichen mit einer weiblichen Keimzelle einmalig entsteht und Grundlage der Proteinbiosynthese sämtlicher nachfolgender Zellen ist.

Die ursprüngliche Erbinformation übernimmt damit die Rolle der Bauvorlage zur Produktion aller Peptide und nicht‑codierender Ribonukleinsäuren (→ nachfolgende Nr. 5) in einer Zelle. Sie existiert nur kurzzeitig, denn nach der ersten Zellteilung sind die neu entstandenen DNA‑Moleküle nunmehr eine Kopie des ursprünglichen Originals. Sie werden zu Bestandteilen des Hauptprozesses der Proteinbiosynthese und verlieren damit ihren Faktorstatus. Die ursprüngliche Erbinformation ist als ein aus der Vergangenheit stammender Faktor als einziger im Modell nicht direkt stoffwechselaktiv.

- Kohlenhydrate bzw. Glukose

Kohlenhydrate, beispielsweise Stärke, werden im Körper zum Einfachzucker Glukose abgebaut, dem wichtigsten Hilfsstoff der Energieversorgung. Nervenzellen nutzen ausschließlich Glukose als Energielieferanten.

- Mikronährstoffe

Organische Mikronährstoffe in Form von Vitaminen, vitaminähnlichen Substanzen, sekundären Pflanzenstoffen und anorganische Mikronährstoffe in Form von Mineralstoffen und Spurenelementen übernehmen wichtige Rollen als Co‑Faktoren, Reaktionssubstanzen oder Antioxidantien und zur weiteren Diversifizierung der Peptide. Mikronährstoffe sind sowohl Baustoffe als auch Hilfsstoffe, je nachdem welche Funktion sie im Zellstoffwechsel ausüben.

- Lipide und Lipoïde

Fettsäuren (Lipide) dienen der Energiebereitstellung und -speicherung und übernehmen gemeinsam mit Fettbegleitstoffen (= Lipoïde) strukturelle Aufgaben als Baustoffe für die äußeren und inneren Zellmembranen sowie verschiedene biologische Funktionen. In Gehirnzellen bzw. Neuronen nehmen Lipide bzw. Lipoïde ausschließlich biologisch-strukturelle Aufgaben wahr, denn dort wird Energie aus Glukose gewonnen.

- Nicht-codierende Ribonukleinsäuren

Nicht‑codierende Ribonukleinsäuren (ncRNA) steuern und modulieren die beiden Teilprozesse Transkription und Translation der Proteinbiosynthese (Genregulation) und dienen in der Form von RNA‑Primern als Startermoleküle der Zellteilung. Sie sind auf der DNA codiert und werden von den Zellen selbstständig in einem von der eigentlichen Proteinbiosynthese separaten Prozess transkribiert. Im Gegensatz zu den späteren ncRNA-Aktivitäten ist die ncRNA‑Synthese daher kein Bestandteil des Proteinsynthese- oder Zellteilungsprozesses. Die ncRNA-Moleküle werden deshalb den Faktoren zugeordnet. Nicht‑codierende RNA bilden eine Ausnahme innerhalb der stoffwechselaktiven Faktoren, denn sie entstehen als einzige ausschließlich in der Zelle.

- Sauerstoff

Sauerstoff ist als Hilfsstoff unverzichtbar für die Energieversorgung. Er liegt hauptsächlich als molekularer Sauerstoff (O2) vor.

- Wasser

Wasser (H2O) ist ein Hilfsstoff für viele Basisfunktionen einer Zelle und Grundvoraussetzung aller Lebensprozesse.

Hinweis: Einige Substanzen, beispielsweise die fünf Nukleinbasen Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin und Uracil, Hormone oder Mucopolysaccharide werden im Modell nicht gesondert als Faktoren berücksichtigt. So sind Basen als Elemente von DNA und RNA Modellbestandteile. Hormone oder Mucopolysaccharide werden mithilfe von Peptiden und auf Grundlage der acht Faktoren synthetisiert und sind somit im Modell indirekt repräsentiert.

Kapitel 3 – Analyse Zellschwachstellen►

Um herauszufinden, welche Zellbereiche unabhängig von äußeren Einflüssen besonders störanfällig sind, werden die dortigen Ursachen‑Wirkungs‑Zusammenhänge auf Grundlage des Zellprozessmodells analysiert.

Da das Zellmodell zwei Prozesskreisläufe und eine komplexe Verknüpfung des Energiestoffwechsels mit allen anderen Prozessen aufweist, ist eine absolute Bestimmung von Ursachen-Wirkungs-Zusammenhängen, das heißt einer absoluten Kausalität, nicht möglich. Durch eine isolierte Betrachtung wichtiger Teilbereiche lassen sich jedoch relative Kausalitäten definieren, was zur Identifikation von Zellschwachstellen ausreicht.

Kausalität zwischen Proteinbiosynthese und sämtlichen Folgeprozessen

Ein bedeutender Bereich des Zellstoffwechsels ist die Proteinbiosynthese und ihre beiden Teilprozesse Transkription und Translation, mit denen sämtliche Peptide, hauptsächlich als Enzyme und Proteine, hergestellt werden.

Eine zentrale (relative) Kausalbeziehung lautet daher:

Transkription → mRNA → Translation → Peptide

Das scheint trivial, ist aber sehr bedeutend und wird in der Regel wenig beachtet: Sämtliche Peptide lassen sich kausal auf die Proteinbiosynthese (= Transkription und Translation) zurückführen.

Da die restlichen Zellprozesse nach der Proteinbiosynthese grundsätzlich auf Peptidaktivitäten basieren, kann eine allgemeingültige Prozesskette abgeleitet werden:

Transkription → mRNA → Translation → Peptide → Zellprozesse (Peptidaktivitäten)

Die zentrale Erkenntnis lautet: Die Proteinbiosynthese ist kein isolierter Prozess, sondern ein Bestandteil jedes einzelnen Zellablaufs. Dies hat weitreichende Folgen für die weiteren Analysen und weicht von allen traditionellen Auffassungen ab, bei denen Proteinbiosynthese und Folgeprozesse getrennt voneinander betrachtet werden, was die nachfolgende Darstellung beispielhaft veranschaulicht:

Zellprozess 1 (Transkription)

Zellprozess 2 (Translation)

Zellprozess 3 (...)

Zellprozess 4 (...)

...

...

Zellprozess 50.000 (...)

...

Zellprozess X (...)

Eine solche Sicht wird der Tatsache jedoch nicht gerecht, dass es eine Ursachen-Wirkungs-Beziehung zwischen Proteinbiosynthese und sämtlichen Zellprozessen gibt. Diese traditionelle Sicht widerspricht damit nicht nur den tatsächlichen biologischen Gegebenheiten in einer Zelle, sie macht es darüber hinaus auch unmöglich, Zellschwachstellen klar einzugrenzen.

Eine korrekte Modelldarstellung von Zellprozessen wäre demnach folgende:

Transkription Gen A → mRNA A → Translation → Peptid A → Zellprozess A

Transkription Gen B → mRNA B → Translation → Peptid B → Zellprozess B

Transkription Gen C → mRNA C → Translation → Peptid C → Zellprozess C

Transkription Gen D → mRNA D → Translation → Peptid D → Zellprozess D

...

...

Transkription Gen X → mRNA X → Translation → Peptid X → Zellprozess X

Mit dieser Sichtweise erhält die Proteinbiosynthese den ihr zustehenden höchsten Stellenwert des Zellstoffwechsels.

Die Bedeutung der Substanzen: DNA, mRNA, Peptide und Faktoren

Nach dieser prozessorientierten Analyse werden sämtliche Substanzen und Substanzengruppen analysiert, die ebenfalls Bestandteile des Prozessmodells sind:

- Zell‑DNA

- mRNA (Boten-RNA)

- Peptide (zum Beispiel Enzyme, Proteine) einschließlich der Monoamine

- Acht Faktoren bzw. Faktorengruppen

- Aminosäuren

- Ursprüngliche Erbinformation der Elterngeneration

- Kohlenhydrate bzw. Glukose

- Mikronährstoffe

- Lipide und Lipoïde

- Nicht-codierende Ribonukleinsäuren (ncRNA)

- Sauerstoff

- Wasser

Die beiden erstgenannten Substanzen, die Nukleinsäuren Zell‑DNA und mRNA, üben während des Proteinbiosyntheseprozesses eine rein passive Informationsübertragungsfunktion aus.

Gleichwohl können sie während der Prozesse Schaden erleiden. Beispielsweise unterliegt die Zell‑DNA einer somatischen Mutationsgefahr. Somatische Mutationen sind ‑ meist unerwünschte ‑ Veränderungen von DNA‑Basensequenzen oder ganzen Chromosomen in einer Zelle.

Die verbleibenden neun Substanzen bzw. Substanzengruppen der Peptide und Faktoren gehören im Gegensatz zur Zell‑DNA und mRNA zu den aktiven Akteuren der Prozesse und stellen die Treiber des Zellgeschehens dar:

Peptide + acht Faktoren/Faktorengruppen => Zellprozesse